美術史第14章『中世西ヨーロッパの開始とメロヴィング朝美術』

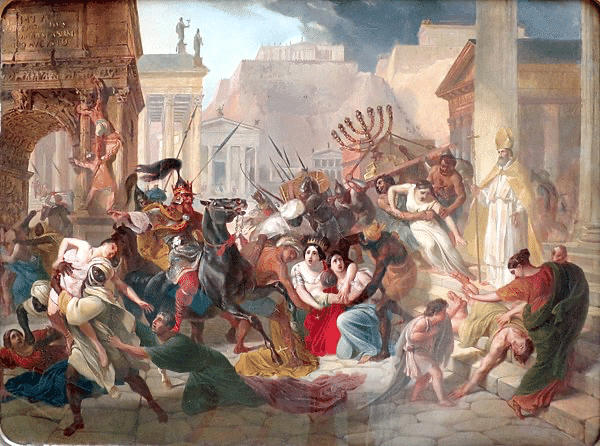

4世紀以降のフン帝国の侵略をきっかけに発生した「ゲルマン人の大移動」で中央ヨーロッパのゲルマン人がローマ帝国に大量に雪崩れ込み、ローマ国民、特に軍事力を持つ軍人にゲルマン人が多くなっている状況になっており、5世紀には、分割統治されていた西ローマは東ローマと対立、そこに東ローマの史上稀に見るゲルマン系の将軍スティリコの元部下でゲルマン系西ゴート族の王となっていたアラリックによる西ローマの首都ローマ略奪、ゲルマン系ヴァンダル族の王ガイセリックによる北アフリカ占領などが発生した。

西ローマ内部でもゲルマン系の軍事司令官リキメルの反乱が発生し皇帝が代わるなど争いが発生し、混乱に突入、現在のイングランドはゲルマン系民族のアングロ・サクソン人の侵入、ガリア北部は西ローマの軍人によるソワソン王国の独立で失われ、476年には軍事司令官のオドアケルの反乱で、西ローマ皇帝が廃位、西ローマ帝国が滅亡し、オドアケルが西ローマを占領、名目上は東ローマに譲渡し、ローマ帝国は再統一されたかと思われた。

しかし、オドアケルと東ローマ皇帝ゼノンがキリスト教の宗派の関係で対立し、ゲルマン人出身の東ローマの大将軍アスパルの弟子で東ローマの軍事司令官だった同じくゲルマン人出身のテオドリックが皇帝ゼノンにより派遣され、オドアケルを討伐、テオドリックが首都ローマのあるイタリア周辺を東ゴート王国として直接統治し、西ローマの属国でイベリア半島や南フランスを支配する西ゴート族の「西ゴート王国」やブルグント族の「ブルグント王国」、北アフリカのヴァンダル族の「ヴァンダル王国」も影響下に置くなど東ローマに服属しながら西ローマの支配者となった。

しかし、アングロ・サクソン人が割拠するブリタンニア、現イングランドや、イベリア西部のゲルマン系スエビ族のスエビ王国、ガリア北部のゲルマン系フランク族のフランク王国の領土は取り戻せず、6世紀前期、テオドリックが死ぬと東ローマ皇帝ユスティニアヌスが西ローマ領をもう一度直接支配下に入れるために征服を行い、東ゴートやヴァンダルは占領したが、西ゴートなどはビザンツの支配下から離脱し、6世紀後半にはイタリアの多くをゲルマン系のランゴバルド王国に奪われ、イタリアではビザンツとランゴバルドの二つの勢力が争うこととなった。

その一方で、クローヴィス1世率いるフランク族はローマの軍人がガリア北部に建国したソワソン王国を滅ぼした後、首都をソワソンに遷都、フランク族は西ゴート領の南ガリア、ゲルマン人のテューリンゲン王国やアレマン王国、ブルグント王国を征服する中でローマの文化そんな中、クローヴィス1世は有力貴族を殺害し王権を強化しメロヴィング王朝を確立、クローヴィス1世の死後には各地域の分離独立と再統一を繰り返した後、クロタール2世により各地域が宮宰による半独立勢力という状態で再統一された。

この、メロヴィング朝時代の西ヨーロッパの美術はバシリカなどのローマ美術と、西ヨーロッパ北部のゲルマン人の伝統的な豪華な装飾、西ヨーロッパ南部に住んでいた先住民のガリア人がローマを建国したラテン民族に同化されたガリア・ローマ人のガリアの美術が混ざり合ったようなもので、建築ではイタリアやアイルランドからキリスト教徒が共同生活する修道院制度が伝来した事で修道院が多く建設された。

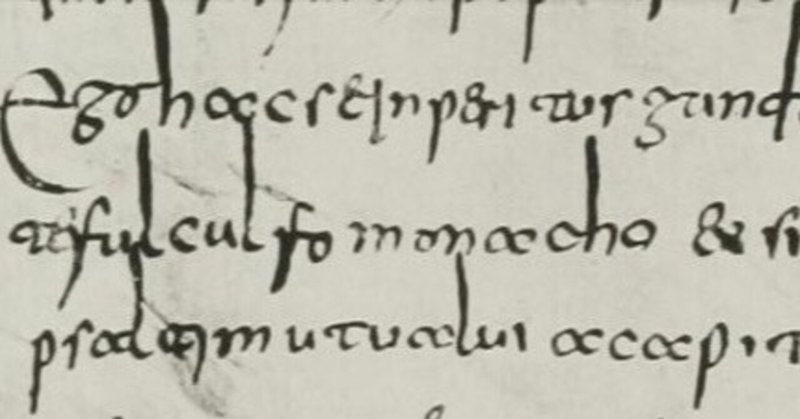

写本の装飾ではメロヴィング体という書体が開発され、鳥魚文などと呼ばれる丸の形に魚や鳥が入っているような模様や花や鳥を使った幾何学模様など抽象的だが自然的な装飾が多く施されており、これにアイルランドや中東の美術の影響を受けた装飾の要素も加わったが、代わりに人間を描く事は無くなった。

この独特な様式は写本装飾だけでなく十字架の彫刻や金細工にも用いられ、7世紀にはアイルランドでこの複雑な装飾の様式で世界一美しい写本と綽名される「ケルズの書」や「ダロウの書」、「リンディスファーンの福音書」などの写本が制作された。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?