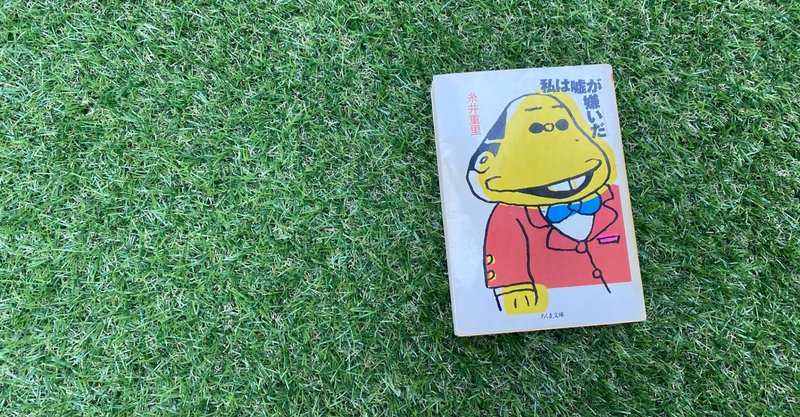

【広告本読書録:081】私は嘘が嫌いだ

糸井重里 著 ちくま文庫 刊

世にあまたある糸井本の中でも特に異色の存在なのでは、と勝手に異色認定しているのがこちら『私は嘘が嫌いだ』であります。

ぼくの手元にあるのはちくま文庫版で、密林で売られているのは角川文庫版。カバー画が違うのはそのせいですね。ついでにいうとぼくが一番最初に入手したこの本の表紙はまた違うイラストでした。引っ越しかなんかでなくして、ある日神保町の古本屋で再入手したという経緯があります。

本書によれば「この作品は1982年1月、話の特集から刊行され、1984年4月、角川文庫として刊行された」とあることから、角川文庫がアニキなんですね。

いまアニキ、と言いました。アニキの意味はおわかりでしょうか。水商売などの心得がある方ならご存知かもしれませんが「先」を意味する隠語です。居酒屋などでは「先入れ先出し」が原則なので、どれが先に入れた品物かを常に確認しなければなりません。そのとき、先に入れた品物を「アニキ」と呼ぶのです。

「マグロのバット、これどっちがアニキ?」

「手前のほう」

「手前のデカいほうね、了解」

こんな使い方です。みなさんもご家庭でぜひご活用ください。プロっぽい雰囲気が漂うことうけあいです。

「ママ、バスタオルどれがアニキ?」

「下!いちばん下が長男」

「なるほど了解!」

話を戻しますと、ぼくの手元にあるちくま版も1993年第一刷とあるので、相当古い部類に入る本です。え?戻し方が強引すぎる?ズビバゼン…

デフォルメが上手いと逆にリアリティが増す

この本には24編のホントのような嘘の話が収録されています。すべて『話の特集』という雑誌に連載されたもの。時期的には80年1月号から81年12月号。あしかけ2年の連載になりますね。

このフィクションが、本当にクオリティ高い。もちろん一読してフィクションだとわかるようにデフォルメされて書かれているのですが(内容はもちろん文体も)読んでいくにつれもしかすると本当にありそうな話だ…と錯覚に陥ってしまうほど、リアルです。

「マイニチ」という犬(明らかに犬の死骸)を飼っている変な青年からの手紙とか、近所の酒屋のかわいくない娘の話とか、どんどん陳腐化していってしまうアイデアマンの変遷とか。とにかくどれも面白くて、ちょっと背筋がひやっとしたり、意外なところに深い含蓄があったりする。

ここからわかることは、行き過ぎたデフォルメは逆にリアリティを生む、ということ。ここで解説の川勝正幸さんの文章を引用しよう。糸井さんのことを自身の目の前にあらわれた初のレイドバック・ライターである、と評してのくだりになります。

レイドバックとは、エリック・クラプトンが音楽・私生活共にヘヴィな時代をスコンと抜けて、74年に発表した『461オーシャン・ブルーヴァード』における音楽スタイルを指す。 ~中略~ そのあり方は、ヘヴィな問題ほどポップな物言いを使って軽く書くことで、その問題が抱えている固定観念から読者を(自らも?)解放し、しかも心地よいリズムのある文体により、全体として面白い娯楽として提供する糸井さんの文章と共通するものではないだろうか?

この川勝さんの見解にぼくも「そのとおり!」と膝を打ったものです。ぼくのいう「行き過ぎたデフォルメ」とはまさしく川勝さん分析するところの「ポップな物言い」であり、それによって浮き彫りになる「リアリティ」とは「ヘビィな問題」に違いありません。

これを月一回、2年もの間コンスタントに書き続けることができる糸井さんというのは、本当に得難い才能の持ち主だなあ、と思わざるを得ないわけです。しかも80年というのは糸井さんの存在が世の中全般にひろがっていった時期でもあります。

沢田研二の『TOKIO』の作詞が79年でしょ。西武の「不思議、大好き。」が81年で「おいしい生活。」が82年。まさに第一次糸井ブーム。アングラの間での人気者が一気に“みんなのイトイさん”に駆け上がった頃です。そんな多忙時にこのクオリティの月イチ連載。きっと糸井さんなら「こんなのへっちゃらだけど」って言いそうですが、すごいなとおもいます。

悲しいまでの才能のあるなし

よく「才能がないから続けるしかないんだよね」という人、いますよね。ぼくのことなんですけど。そう言うと必ず「いや、続けられるのも才能のひとつだよ」と言ってくれる人がでてくるんですが、ありがとうと返しつつ、心の中ではそうではないとおもっていて。

別に謙遜でも、控えめに言ってるわけでもなく、正真正銘ほんとうに才能がないから一つのことを続ける「しか」できないんです。続けられることは才能かもしれない。でも続けることは努力でしかない。

そういう意味では糸井さんというのは本当に才能にあふれた人です。その類まれな才能が作詞をさせても一流、コピーを書かせても一流、コラムを書かせても一流、そしてついにビジネスを立ち上げても一流という領域に進出したわけですね。

そして、それら全てに共通している、とぼくが睨んでいるのは王道を外すということ。作詞も、広告コピーも、コラムも、エッセイや小説だっていわゆる王道といわれるやり方はしていない。むしろ逆張りを意識しているきらいすらある。

ビジネスなんかでは特にそれが顕著で『ほぼ日』ではマーケティングに頼らないモノづくりに取り組んだり、社長がいちばん下(正確には船の帆先)で社員がいちばん上に位置する経営スタイルを志向したり。このあたりは「すいません、ほぼ日の経営」という本に詳しく書かれています。

興味のある方はぜひお手にとってみてください。

広告コピーでいえば、いわゆるそれまでの一般的な広告言葉を捨てて、しゃべるように書いた。TCC新人賞を獲った「このジャンパーの良さがわからないなんて、とうさん、あんたは不幸な人だ」なんてその最たるものです。

この頃の糸井さんは当時の天才アートディレクターである江島任さんにかわいがられていて、TCCの審査会のあとに「こんなの書いたの誰だ、こんなものは認めない、なんて言われてたぞ」なんてフィードバックされていたそうです。「オレも認めないけどな」なんて。

つまりそれぐらいアバンギャルドだったわけです。でもそれをしっかりと一流のレベルまで磨き上げ、気づけば糸井時代を築きあげた。当時の発言などから推察するに、糸井さんはすべて確信犯的にやっていたようですが、それをきちんとカタチにできるのはやはり才能、センスのなせる技でしょう。

逆張りはぼくもガチガチのビジネスの世界にいたときに意識して取り入れていた手法でした。しかしその結果は当たり外れがありました。とても糸井さんのように信念を持ってやりきる、あるいは未来を読んでやり通すことはできなかった。

そう考えると、やはりぼくには才能がないので、いまやっていることをやり続けるしかない。そして才能とは信念と同義語なのかもしれない、とひじをつきながら窓の外をみながらおもう2020年の秋なのでありました。信念ないなあ、オレ。どっかに売ってないかなあ、信念。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?