地味だけど実は国宝や重文! 4月のトーハク常設展で見てきた国宝の書の数々

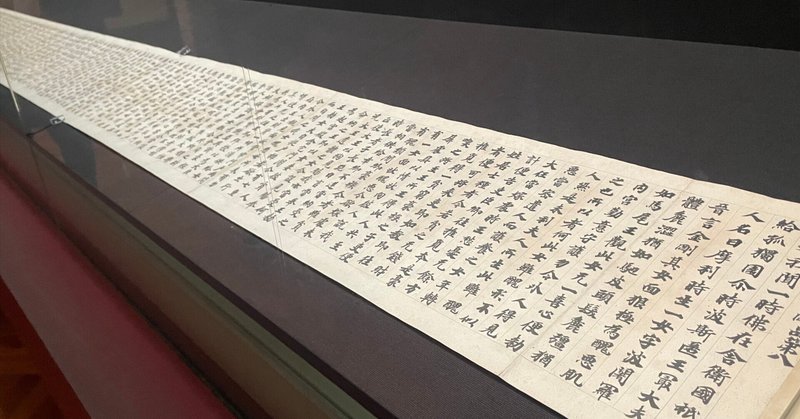

■聖武天皇が書いた? 国宝《大聖武(賢愚経残巻)》

最近の国宝室は、パッと見て感動できるようなものが少ない気がします……あくまで個人的な感想ですけどね。昨年は法華経がやたらと多かったのですが、今回は『賢愚経』です。

ただ、この『賢愚経』について、解説パネルには、次のように記されています。「仏教における賢人と愚人、善悪の行いに対する報いを説く寓話を集めた経典」。他の経典もそうなのかもしれませんが、こちらの『賢愚経』には、はっきりとストーリーが記されているようです。今は散逸してしまったため、全体が分かりませんが、その『賢愚経』を17〜18巻で書写されたものと推定されています。

トーハクが所蔵しているのは、その長い長い物語のほんの一部分。具体的には「波斯匿王女金剛品第八」の冒頭から「宝天品第十一」の途中までと、「摩訶令奴縁品」の末尾なのだそう。行数で言うと、262行です。

上の写真の「華天品第十」以下について「なんか読めそうだなぁ」と思って、何が書いてあるのかを文字認識+自力で書き起こしてみました。今では忘れさられた漢字がいくつかあり、それは「◉」としておきました。

如是我聞一時仏在舎衛国祇樹給孤独園(略して祇園精舎)輿大比丘衆 千二百五十人倶尒時国内有豪長者生一男见面首端政其见己生家内自然天而衆華積滿舍内即字此见名来弗把提提婆晉言華天见年轉大往至佛所◉佛顏容相好无比見己歡喜心自思惟我生◉世得值聖尊◉當請佛及諸衆僧即前白佛言◉世尊及興衆僧明日屈意臨適鄙家受少䟽食因見福慶佛知其根即時受請于時華天還至其家明日食時佛與衆僧往至其家華天即化作寶牀坐遍其舎内整設嚴飾佛及衆僧即坐其坐華天欲湏種種飲食其人福德自然而辦佛與衆僧食己攝(金へんに夲)廣為華天具說諸法華天合家得湏陁洹於時華天即辞父母求索出家為佛弟子父母聽之即至佛所◉首佛是求作比丘稟受佛教佛聽入道讃言善来比丘鬚髭自堕袈裟著身即成沙門遵修佛教逐得羅漢尒阿難見斯事已往至佛所長

跪白言世遵是華天比丘夲殖何福而得如是自然華天又能化作林坐飲食世尊當為決散◉◉佛告阿難欲知善聽過去有佛名毗「金夲」尸出現於世度脱衆生時諸衆僧遊行聚楽到諸豪族皆悉供養時有一人◉无錢財見僧歡喜恨无供養即於野澤採衆草華用散衆僧至心作礼於是而去佛告阿難夲時貧人散僧華者今此華天比丘是也由其過去用信敬心採華散僧至心求颠九十一刧所生之◉身體端政意有所湏欲得飲食牀卧之具尋時如念自然而至縁斯之福自致得道是故阿難一切衆生莫輊小施以為无福猶如華天今悉自得尒時阿難及諸衆會聞佛所說歡喜奉行

以下は、上の虫食い状態の文章をChatGPT(無料版)にお願いして現代語にしてもらったものです。まぁだいたいあっているのかなぁ……という感じですが、どうでしょう。あまり信用しない方が良いかもしれません。

昔、仏陀は舎衛国祇樹給孤独園(祇園精舎)におりました。そこに千二百五十人の比丘衆(乞食=修行僧)が集まっていました。

その頃、国内に裕福な長者がいて、一人の男の子をもうけました。その子は生まれつき顔立ちが美しく、見目麗しく、生まれながらにして家の中に自然と天から降ってきた華が積もり満ちていました。

長者はその子に「華天」という名前をつけました。

華天は成長するにつれて、ますます立派になり、仏の存在を知りました。そして、仏の姿を見たいという強い思いを抱きました。

そこで、仏のもとを訪れ、仏の顔立ちや容貌が比類なく美しいのを見て、心から喜びました。そして、「私は生まれながらにして健康で、このような聖なるお方に会うことができました。今こそ仏様と諸僧をお招きして、供養したいと思っています。」と申し出ました。

華天は仏に「どうか明日、ご慈悲を垂れまして、お僧衆と共に拙宅にお越しください。粗末な食事ではございますが、必ず福徳を得られると信じております。」と懇願しました。仏は彼の言葉に心を打たれ、その願いを聞き入れました。

翌日、華天見は帰宅し、明日の食事の準備をしました。すると、仏と諸僧が彼の家を訪れました。華天見はたちまち宝床に変身し、その中に座敷を作り、嚴飾しました。

仏と諸僧は華天見の坐具に腰かけ、華天見は様々な飲食を用意しました。彼の福徳によって、自然と全てが揃いました。

仏は華天見と食事をともにし、様々な法について説きました。華天見一家は仏法を聞き、悟りを得ました。

そして、華天見は両親に「私は出家して仏弟子になりたい。」と告げました。

両親はそれを聞き、仏のもとを訪れ、華天見の出家を許可してもらいました。

仏は華天見の出家を許可し、「よくぞ来られた。自ら袈裟を着けて沙門となり、仏法に従いなさい。」と讃えました。

華天天見は仏の教えに従い、修行を重ねて、ついに羅漢となりました。

その頃、阿難尊者はこの出来事を見て、仏のもとを訪れ、「世尊、華天見比丘はどのような福徳を積んだことで、このような自然の力を持っているのでしょうか?また、彼はどのようにして林に変身し、飲食を用意することができるのでしょうか?」と尋ねました。

仏は阿難尊者に「過去世に、毗盧尸如来という仏陀が現れ、人々を救済していた。その頃、ある貧しい人がいて、僧侶たちにお供えすることができませんでした。そこで、野原で草花を集めて僧侶たちに散らし、心から敬礼してから去りました。その貧しい人が、今世の華天見比丘なのです。」と説きました。

「華天見比丘は、過去世に敬虔な心で草花を集めて僧侶に供養し、九十一劫もの間、美しい容姿と欲しいものを自然に手に入れる福徳を積んだのです。このように、どんな小さな善行も軽んじてはいけません。華天見比丘のように、小さな善行でも大きな功徳を得ることができるのです。」

阿難尊者と集まっていた人々は、仏陀の言葉を聞いて喜び、その教えを実践しようと決意しました。

ちゃんと真正面からの写真を見たい人は、トーハク所蔵分については、下の「e国宝」などで見られます。

■天台座主関連の書が2点

現在、東京国立博物館(トーハク)では、特別展「法然と極楽浄土」が開催されています。その関連で、阿彌陀佛の画像などが展示されているのですが……わたしとしては、そうした直截に法然と関連性が高いものよりも、同じく現在展示されている天台座主関連の2つの書の方が、ちょっとおもしろいな……と思いました。1つが天台座主五世の円珍さん関連の書……もう1つが、法然と同時代に生き、天台座主の62、65、69、71世に就いた慈円さん関連の書です。では、円珍さんの関連資料から……

◉天台座主5世の円珍関連の書《台州温州公験(円珍関係文書の内)》

いちおう国宝に指定されていますが、これは円珍関係文書が一括して指定されているためです。

まず円珍さんはWikipediaによれば「弘仁5年(814年)、讃岐国(香川県)金倉郷に誕生」したそうです。そして「多度郡弘田郷の豪族佐伯氏の一門のひとり」と書いてあって、ここで「あれ?」と思う人もいるかもしれません。そして読み進めると、「空海(弘法大師)の甥(もしくは姪の息子)にあたる。生誕地は善通寺から4kmほどのところ」と書いてあるんですね。空海さんも一族で、本名というか俗名を「佐伯 真魚(まお)」というんです。その空海が40歳前後の頃に生まれたのが、甥っ子の円珍さんです。

ということを前提にWikipediaの「円珍」さんのページを読み進めると、すごく不思議な感じがします。円珍さんは「15歳(数え年)で比叡山に登り」とあります。この時、空海さんは55歳前後で、日本の仏教界で知らない人はいないだろう超重鎮……生きる仏のような存在だったはずです。なのに、その甥っ子がなぜか比叡山へ行ったんです。ちなみに比叡山=天台宗の最澄さんは、既に亡くなっています。これまでわたしが抱いているイメージでは、天台宗の最澄さんと、真言宗の空海さんといえば、同じ入唐僧として切磋琢磨するライバルという感じです。帰国後は、お経を貸したり借りたりしていましたが、あまりにも最澄さんが「クレクレ」的な態度だったために、空海さんが軽くキレて、絶縁? したかは知りませんが、険悪になったはずではなかったでしょうか? そんな、叔父さんと確執のあった最澄さんの天台宗=比叡山のもとに、円珍さんは修行しに行ったことになります。

そう思って、円珍さんが再興したという、三井寺(正式名:園城寺)のホームページを読むと、「天長五年(828)に叔父の僧仁徳(伝教大師最澄の弟子)に従って上洛」したと記されています。なるほどねぇ……

820年前後 円珍さんが比叡山へ

824年(天長元年)初代の天台座主に義真さん就任

天長五年(828)に叔父の僧仁徳(伝教大師最澄の弟子)に従って上洛

832年(天長9年)に、義真さんは天台宗の僧として初めて維摩会の講師となった

今回展示されている《台州温州公験》は、多くの関連文書の中の1つだと思われます。これが何かといえば、円珍さんが唐へ留学しに行った時に、唐の地方の行政機関から渡された通行証のようなものらしいです。

台州 牒

当州今月壹日得開元寺主僧明秀状○日本國

内供奉賜紫衣僧圓珎等参人行者肆人都染人

従本國来勘得譯語人丁滿状謹具分析如後

僧参人

壹人内供奉賜紫衣僧圓珎

壹人僧小師豊智

譯語人丁滿 行者的良己上巡礼天

台五臺山及遊歴長安

壹僧小師閑靜 行者物忠宗大全吉

并随身經書並留寄在國清寺

本國文牒并公験共叁道

牒得本○官典状勘得譯語人丁

满状稱日本國內供奉賜紫衣求

上の書の中で「圓珎」と記されているのが「円珍」さんです。紫衣……つまり日本の偉い僧が、豊智さんを伴って天台山、五台山や首都の長安へ行きますよ……もしくは行きましたよ……ということのようです。わたしの知識では正確には分かりませんが、彼らは国清寺にも寄って、そこに手に入れた仏典を置いているといったことが書かれているようです。

当時は、ちょっとした入唐ブームだったんですね。天台宗の最澄さんと真言宗の空海さんが(いずれも804年に)入唐したのは有名ですが、天台座主2世の義真が最澄さんと一緒に入唐しているのに続き、3世の円仁(838年〜847年)、そして5世の円珍さん(40歳前後・853年〜858年)が入唐しています。

◉(脱線)『松岡正剛の千夜千冊』

円珍さんのことを調べていると、また松岡正剛さんのWebサイトがヒットしました。実は今回のnoteで円珍さんと、次項の慈円さん関連の資料が興味深いと感じたのは、「日本の仏教界が、あまりにも俗っぽ過ぎる」、その象徴的な2人が円珍さんと慈円さんではないか? と思ったからです。その2人の関連資料が、トーハクでは並んで展示されている……しかも特別展『法然と極楽浄土』の開催期間中にです。まさかトーハク担当者が、皮肉を交えて並べて展示したはずもなく、単にヒネクレモノのわたしが、面白がってnoteしているだけなのですけどね。

(円仁は)そこで一躍、入唐を企てた。無事、入唐は果たせたが、天台山に参る許可が得られなかった。しかしながら代わって五台山で五会念仏の行儀を知ったことが大きかったのではないかと、木内さんは(木内堯央『最澄と天台教団』(教育社・講談社学術文庫)の中で)書いている。

(円仁が)むろん世界に比類ない『入唐求法巡礼行記』4巻を綴ったこと、その円仁の研究を専門にした日本生まれのハーバード大学東洋史のエドウィン・ライシャワーが、のちに駐日アメリカ大使となって日米コミュニケーションの橋渡しを担ったことなども特筆されるべきであるが、ぼくにはやはり五台山で得た念仏が比叡山に移されて、韻律がきわめて華麗な「山の念仏」を生んでいったこと、それが藤原文化の中での浄土信仰を促し、また引声(いんぜい)や梵唄(ぼんばい)などの邦楽の基礎となっていったことを注目したい。横川(よかわ)に新たな拠点をつくったのも円仁である。

()は、かわかわ注

上の文章は、比叡山がまだ俗々しくなる直前のお話です。最澄さんから、比叡山の…日本の天台宗の将来を託された円仁さんが、期待に応えるために入唐する……唐へ渡ったという話です。その唐で、偶然にも……この文章を読む限りでは、本当に「偶然」にも……円仁さんが念仏に出会い、浄土信仰を比叡山に持ち帰ったという話です。

なお、この文章だけでは詳細不明ですが、浄土信仰自体は飛鳥時代から奈良の東大寺だったか興福寺に伝わっています。なので、円仁が持ち帰ったのは……専修念仏など、浄土信仰を補間する何か……だったと思われます。

まぁその円仁が浄土信仰を持ち帰った話とはズレるのですが、3代座主の円仁の弟子たちが山門派を形成していき、今回の主人公である「円珍」は寺門派を形成していきます。『松岡正剛の千夜千冊』が紹介する、木内堯央著の『最澄と天台教団』では、その2派の攻防が、なぜ起こったのか……どうして天台宗=比叡山って、派閥争いが凄惨を極めたのか? が主題となっています。そして、その激しい派閥争いの中から、比叡山の天台宗は藤原摂関家に取り込まれていく(巻き込まれていく)ことになります。そして次項で紹介するのが、その結果として生まれた藤原摂関家出身の天台座主(トップ)、慈円さん(浄土宗・法然さんの最大クライアントだった藤原兼実の弟)が記した《願文》なのですが……その前に、『松岡正剛の千夜千冊』に記されている、「比叡山と鎌倉仏教の関わり」についてnoteしておきます。

それなら変質した天台教団は藤原貴族に巻き込まれていくだけなのかといえば、そうではなかった。最澄が比叡山を開いてから200年、横川に登場した源信(1803夜)は比叡山から貴族に向かって新たな呼びかけをおこした。『往生要集』である。円仁の「山の念仏」は「都の念仏」に及んだのである。

このことは鎌倉新仏教の祖師たちがほぼことごとく、いったん比叡山に学んでから、独自の仏教思想や仏教行為に転じていくという習慣をつくりだした。延暦寺は一方では日本有数の最高学府にはなったものの、他方ではそこをドロップアウトしたくなるところともなったのである。このこと、最澄が望んだことだったろうか。望んではいなかったろうが、最澄はなにもかもを抱き込みたいなどという「卑しさ」は一塵も持ち合わせていなかったとも思える。

あらためて強調しておきたい。最澄は日本仏教の始原なのである。どんな日本仏教の問題もいったんは最澄に戻る。いいかえれば、日本仏教のこと、何か問題があるときは最澄へ戻って考えなおしてみるのがいいということだ。今夜は、その理由をうまく紹介できなかったようなので、いつか挑みなおしたい。

◉(脱線の脱線)小野道風さんが記した円珍さん関連書

実は、このnoteを記している時点(2024年5月13日)で、前前項で紹介した《台州温州公験(円珍関係文書の内)》は、展示されていないかもしれません。少なくとも、最初に紹介した《大聖武》は展示替えとなり、《国宝 円珍贈法印大和尚位並智証大師諡号勅書》というものが展示されています。

これは円珍さんが亡くなってから没後36年の延長5年(927)に、醍醐天皇が円珍に対して、「法印大和尚(ほういんだいかしょう)」という僧侶にとって最高の位と、「智証大師(ちしょうだいし)」という号を贈った時の、天皇の命令(勅)を伝える文書です。(トーハクWebサイトより)

それだけで十分に国宝に値する貴重なものだと思うのですが、さらに、これを書いたのが、状況証拠から(当時、書が特筆していると言われた)三蹟の一人である小野道風さんだっただろうと言われています。

天台座主少僧都法眼和尚位圓珍、

右、可贈法印大和尚位號智證大師

勅。慈雲秀嶺、仰則

弥高法水清流酌之

寧盡。故天台座主

少僧都圓珍、戒珠

無塵、慧炬有照。渡

大海而求法、馳異域

而尋師、済物為宗、泛

舟檝於苦海、利他在

意。加斧斤於稠林。

是以蒙(朦)霧歛其翳

味、朗月増其光明、遺

烈永傅(伝)、餘(余)芳遠播。追

憶志節足之以褒崇。

冝贈法印大和尚位、

諡号智証大師。可依

前件主者施行。

勅す。慈雲秀嶺、仰げば則ち弥高く、法水の清流は之を酌めば寧ぞ盡(尽)きんや。故天台座主少僧都圓珍、戒珠に塵無く、慧炬照らす有り。大海を渡りて法を求め、異域に馳せて師を尋ね、物を済ふを宗と為し、舟檝を苦海に泛べ、利他意に在り。斧斤を稠林に加ふ。是を以て朦霧その翳味を歛め、朗月その光明を増し、遺烈永く伝はり、余芳遠く播る。志節を追憶するに以て褒崇するに足らん。よろしく法印大和尚位を贈り、諡して智証大師と号すべし。前件に依りて主者施行すべし。

◉62世の天台座主、慈円がしるした《願文》

ということで、いつもどおりに話があっちゃこっちゃに飛んで頭が混乱してきましたが……天台座主5世の円珍さんから時代は下って下って、1192年に天台座主となったのが、62世の慈円さんです。日本史の教科書でいえば、神武天皇から順徳天皇(鎌倉時代初期)までの歴史をまとめた『愚管抄』の著者として習うかもしれません。

この頃の歴代天台座主は、もう藤原摂関家を初めとする皇族や貴族の出身者で占められています。もちろん慈円さんも例外ではなく、摂政関白太政大臣を歴任した藤原忠通の子であり、同母兄には、摂政関白の九条兼実や太政大臣の藤原兼房がいます。

展示されているのは、その慈円が亡くなる前年、貞応3年(1224)70歳の時にしるした《願文》です。思えば、この慈円さんをはじめ、お兄さんの九条(藤原)兼実さんなども、ちょうど末法の世と呼ばれるようになり、武家の世に切り替わるという、大変な時代に生まれて生きていたんですよね。

ちなみに源頼朝が生まれたのが1147年で、2年後の1149年に九条兼実さんが、さらに6年後の1155年に慈円さんが生まれます。その翌年には、朝廷内の権力争いである保元の乱があり、九条兼実さんと慈円さんのお父さんである藤原忠通側(後白河天皇)が勝利し、公卿の頂点に立ちます。ただし、この時に後白河法皇と藤原忠通が頼ったのが、源義朝や平清盛らの武士たちでした。そして2年後には、九条兼実と慈円の父親が事実上の失脚。さらに2年後……源頼朝(13歳前後)、九条兼実(11歳前後)、慈円(5歳前後)の時には平治の乱が勃発し、源頼朝が流罪になった一方で、九条兼実と慈円の父親は平清盛側につき、乱後には一時的に復権しています。とはいえ、この時には既に藤原摂関家の斜陽は隠しようがなかったでしょうし、慈円は幼い頃から寺に預けられていたとあるので、この頃には寺に入っていたかもしれません。そして12歳前後で慈円は受戒……正式な僧となります。

詳細を書いていくと、ちょっと時間がかかるので、ここからは端折っていくと、まぁ平家の権力が増大していくなかで、九条兼実は出世していきますが……しょせんは平家以外の余った官職についていただけ。平清盛が遷都を主導したりと、朝廷のごたごたは止まりませんし、反平家の気持ちも公家の中で育っていったでしょう。そして反平家の以仁王の挙兵があり、平清盛の死去、翌1180年には平家による南都の焼き討ちがおこります。これは平家の凋落の始まりであり、同時に源頼朝が主導する源氏の反攻でもありました。1183年には源義経が入京。1185年には、壇ノ浦の戦いにて平家が滅亡しました。この時、源頼朝38歳前後、九条兼実36歳前後、慈円は30歳です。

翌1186年の3月12日に、九条兼実は摂政および氏長者になります。その3年後の1189年には源頼朝が奥州藤原氏を滅亡させて平定。そして翌年には上洛し、源頼朝と九条兼実の2人は初めて対面しました。こうして九条兼実の朝廷内の地位が盤石化するかと思いきや、むしろ一気に朝廷内の改革を進めようとしたためもあってか、アンチ九条兼実が増えていったようです。

※以下は()は、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』での配役です

こうしてなんやかんやありつつ、建久3年(1192年)3月13日には、色々と政治をかき乱しつづけた後白河院(西田敏行)が崩御します。そして藤原兼実(田中直樹)が後鳥羽天皇(二代目尾上松也)を擁立。7月には45歳前後の源頼朝が征夷大将軍につき、同年のいつか分かりませんが、慈円(??)が38歳で天台座主についています。

その後、藤原兼実は1194年に藤原氏の氏寺・興福寺を、1195年には東大寺の再建を果たします。同年には源頼朝が東大寺再建供養に出席するため、北条政子(小池栄子)と頼家(金子大地)・大姫(南沙良)ら子女達を伴って上洛しています。おそらく源頼朝の上洛は、藤原兼実の要請によるものだったのではないでしょうか。

ただし、源頼朝の上洛の狙いは、娘である大姫を、後鳥羽天皇の妃にしようと画策するためでした。一方で、藤原兼実は、既に娘の任子を入内させているんですね。源頼朝は、藤原兼実ではなく、その反対勢力の源通親などと接触し「大量の贈り物や莫大な荘園の安堵などを行って朝廷工作を図った」と、Wikipediaには記されています。

源頼朝が上洛した翌年1196年……藤原兼実が建久七年の政変により失脚しています(47歳前後)。兄の失脚にともない慈円は、天台座主の地位を後白河天皇の息子である承仁法親王に譲っています(慈円41歳前後)。ちなみに同法親王は御年28歳。30歳未満では初、当時の最年少での天台座主任命されるも、翌年の29歳で死去しています。

ところで慈円さんは、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』にも出演されていました。誰が演じていたかといえば、山寺宏一さん。初めに書いてしまうと、慈円さんについて、イマイチなイメージを持つ人が多いのではないかと、ここまで書かずにいました。同ドラマでは、後鳥羽天皇(二代目尾上松也)の腹心……というかイエスマンのように描かれていましたね。また、ずいぶん高齢の僧のようでしたが、この頃の慈円さんは30〜40代といったところです

とにもかくにも1199年に、源頼朝が満51歳で死去します……九条兼実50歳、慈円44歳前後です。失脚後は政界に復帰することのなかった九条兼実は、1202年に53歳で、浄土宗の法然を戒師として出家しました。

一方の慈円は、前述の大河ドラマ『鎌倉殿の13人』で描かれていたとおり、後鳥羽天皇の側近くにいて、仏教界はもちろん政界でも力を維持していたようです。天台座主についていえば、1201年、1212年、1213年と一度退任してのちも3回も復帰しています。

おもしろいのは、Wikipediaによれば「(慈円は)当時異端視されていた専修念仏の法然の教義を批判する一方で、その弾圧には否定的で法然や弟子の親鸞を庇護してもいる」ということです。法然房源空や親鸞などの弟子が配流となる処分についても、おそらく後鳥羽上皇などから、慈円は相談されていたと思います。その際には、法然などに同情的な奏上を行なっていたのでしょうかね。

ちなみに親鸞は治承5年(1181年)の9歳の時に、慈円から得度を受けているそうです。慈円26歳前後のこと。その10年後に慈円は天台座主にまで上り詰めるのですが、親鸞の名前もたびたび聞いていたかもしれません。また、偶然だとは思いますが、慈円の兄が法然のもとで出家するのと(建仁2年…1202年…正月27日)、親鸞が法然に入門したのは同じ時期(もしかすると同じ年)にあたります。賢明だったろう慈円は、おそらく法然=浄土宗の教義の魅力も知っていただろうし、天台宗や南都の法相宗などの斜陽も、ひしひしと感じていたのではないでしょうか。

そして慈円が52歳前後の時に兄の九条兼実が没し、その同じ年に法然房源空や親鸞などが配流されます。5年後に法然は亡くなりますが、慈円は法然の死から10年以上を生きることになります。

慈円が、その死の前年70歳の時に記したのが、今回展示されていた《願文(がんもん)》……別名《春日表白(かすがひょうびゃく)》です。わたしには何が記されているのか分かりませんが、トーハクの解説文には「時代の変わり目を生きた自身の人生を回顧し、正しい政治と仏法の興隆を祈って、この願文を春日大明神に奉りました」としています。そのほかトーハクの昔のパンフレットには「慈円が、病気で苦しみ臨終を迎えないようにとの祈りをこめて書いた自筆の願文」と記されており、またトーハクの別のWebページには「皇室と藤原氏の中興振起を祈願して奉った願文」とも記されています。うぅん……やっぱり詳細が読めるようになりたいものです。

■西行さんの文字かもしれない、藤原忠通が関わった編纂された《歌合断簡》

伝西行筆|平安時代・12世紀|紙本墨書

後三条天皇の第四皇女で、堀河天皇の皇后(中宮)であった篤子内親王(1060~1114)が、永長元年(1096)3月23日に侍所で催した歌合を書写しています。12世紀初頭に藤原忠通(1097~1164)が関わって編纂された「二十巻本歌合(類聚歌合)」の一部で、草稿本です。

■藤原公任が書いたものかもしれない書

広田松繁氏寄贈

天徳4年(960)3月3日に開催された、村上天皇(926~967)の内裏歌合を記しています。もとは巻子本で、料紙には金銀の砂子が全面に撒かれています。巻子本に小草の下絵が描かれていたことから、この名で呼ばれます。

↓

料紙の金銀のノイズを除去しました

八番 山吹

左持

したかふ(源順)

はるかすみ ゐてのかはなみ

たち返り 見てこそゆかめ 山吹のはな

右

ひとへづゝ やへ山吹は ひらけなむ

保どへてにほふ 花とたのまむ

■まだある伝藤原公任の《伊勢》

伝藤原公任筆|平安時代・12世紀|彩箋墨書

松永安左工門氏寄贈

この《伊勢集》は、たしか茶器を集めた展示室に飾ってあった記憶があります。「本願寺本三十六人歌集」から昭和4年(1929)に『貫之集』下、『伊勢集』が分割されて「石山切」と呼ばれています。その名は、本願寺の旧所在地である石山(現在の大阪城付近)にちなみます。本幅の料紙は、具引き地に銀の蝶鳥草の文様が散らされたものです。

■特別展『法然と極楽浄土』関連の展示

『観無量寿経』に説かれた極楽浄土の情景を描いたものです。奈良・當麻寺に伝わる中将姫が蓮糸で織ったと伝える綴織の曼茶羅を原本として、浄土信仰が盛んになった鎌倉時代以降に転写本が多数制作されました。阿弥陀如来のいる華やかで美しい景色が広がっています。

また上とは異なる《当麻曼茶羅図 A-3》が展示されています。

麻曼茶羅は、阿弥陀如来がいる極楽浄土の壮麗な様子を描いた図です。中央では阿弥陀如来が説法をし、周りでは菩薩達が楽を奏でて舞い踊り、阿弥陀如来を讃えています。画面の周囲には経典に説かれた物語や、極楽浄土をイメージする方法などが描かれています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?