「特別展 木島櫻谷(このしまおうこく) ―山水夢中」内覧会記

今日(2023年6月3日)から始まる「特別展 木島櫻谷(このしまおうこく) ―山水夢中」の記者内覧会に参加するため、昨日は雨が激しく降る中を泉屋博古館東京へ行ってきました。

泉屋博古館は、住友家が蒐集した美術品の管理や調査研究、展示公開を主な目的とした美術館です。館名の泉屋は、江戸時代の住友家の屋号から、「博古」は中国・宋時代の青銅器図録「博古図録」にちなんで付けられたもの。

特に徳大寺家から住友家に入った、第15代当主の吉左衞門友純(春翠)は、中国古銅器類の蒐集家として知られています(西園寺公望は友純の実兄)。住友友純さんの興味は、絵画、建築や庭園にも至り、黒田清輝のパトロンとして知られるほか、継承したものも含めて15の邸宅を所有していました。

絵画については、日本画家の木島桜谷(このしまおうこく)なども支援していたそうです。特に大阪天王寺の屋敷を建てた時には、その障壁画を依頼。現・泉屋博古館東京の館長・野地耕一郎さんは、「本来なら大御所に頼むべき仕事なのでしょうが、人気はあるもののまだ新進の(木島)桜谷に白羽の矢を立てたわけです。いいと思ったら若い人でも積極的に登用していく。画家たちの励みになったことでしょう」と、住友グループの広報サイトにて語っています。

そうした縁が、今回の泉屋博古館での特別展「木島櫻谷 ―山水夢中」に繋がっているわけです。前述の野地耕一郎館長は、特別展の記者内覧会で次のように語ります。

「そうした、住友家とゆかりのある作家のことを皆さんに広く知っていただきたいということで、このたび木島櫻谷の3回目となる特別展を開催することになりました。今までは花鳥画や動物画の名手という捉え方をしてきましたけれども、櫻谷文庫という木島櫻谷が長く住んだ場所、お宅に写生帖が600冊くらい残っていまして、そこには動物画のほかにも風景画も相当数あります。今回の展覧会では、そうした風景画のスケッチをたくさん見ていただきたいというのが、この展覧会の最初の動機です」

その言葉どおり、今展覧会では、多くのスケッチ……写生帖が展示されています。また、それら写生帖の中に描かれた風景を想起させる、いくつかの作品も見ることができる構成となっています。そうした木島櫻谷の写生帖と作品とを、見ていきましょう。

なお、以下に展示されている作品の写真を載せていきますが、これらは主催者の許可を得て撮影したものです。会期中は、一部……入口ホール……を除いて、作品の撮影は不可となっています。

■旅する画家……木島櫻谷の写生帖

木島櫻谷さんは、1877年(明治10年)に京都の三条室町東入御倉町に、内裏に高級調度を納入していた「有識舎」の当主の次男として生まれました。その後、15歳の頃に亡父の知り合いで、京都画壇の大家だった今尾景年の画塾に入り、20歳の頃まで過ごします。

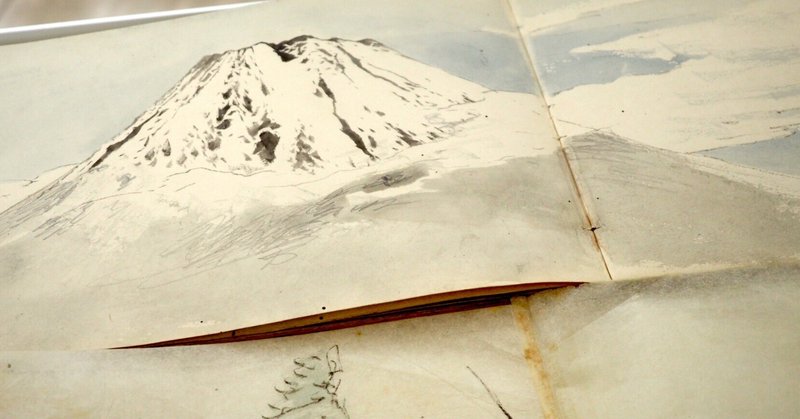

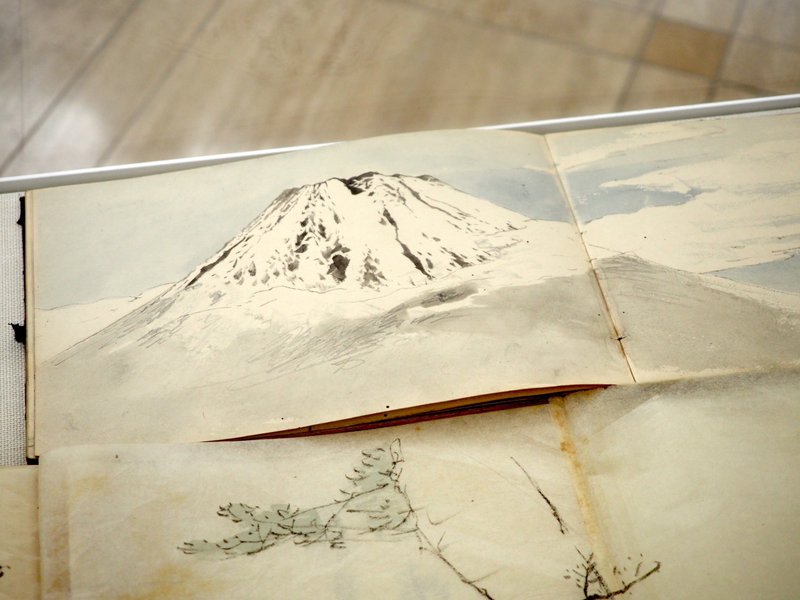

展覧会場の中に入ったホールには、その木島櫻谷が残した写生帖の一部が展開されています。それらは、木島櫻谷が10代後半から20代後半にかけて描いた、地元の京都や写生旅行で出かけて描いた各地の風景や風俗、人物や動物などです。

ちなみにホールに展示されているこれらの写生帖は、今回の展覧会で唯一撮影が可能です。また写生帖の多くのページが、ものすごい高解像データでアーカイブされているので、下記のサイトで誰でも無料で見られます。

画塾では、師の今尾景年が写生の重要性を、弟子たちに叩き込んでいったのでしょう。木島櫻谷は、暇さえあれば写生帖と矢立(携帯用筆記用具)を懐に入れて、京都近郊を描いて歩いたそうです。

明治30年の20歳の頃には、画塾を卒業したようですが、写生帖を見ていると、卒業後にも画塾の仲間たちと写生へ出かけていたのかもしれません。また26歳からは、頻繁に写生旅行へ出掛けるようになりました。

今回の展覧会を担当された同館学芸部長の実方葉子さんは、多くの旅の中でも、明治38年8月の若狭(福井県南西部)の美浜、同39年8月の岐阜から飛騨から富山へ抜ける旅、同41年5月の富士西麓から甲斐の昇仙峡、同42年5月の大分耶馬渓への旅で描いたスケッチが、今回の出展作品との関連性が多く認められると言います。

明治41年(1908)4月・32歳

木島櫻谷さんは、明治36年…27歳の頃にしたためていた写生帖に、漢文で、ある一文を記します。それが上の「題写生帖自警」。写生帖を「汝」や「生涯の友」と呼びかけます。

汝写生帖兮、汝実予畢生之好侶伴、而 予亦汝唯一知己也。追思自予委身於 丹青、閱年十星霜焉、出則從予而共千 里之道、入則侍予而在筆硯之間、眠食 坐臥少時不相離、両々相依以至於今 日、汝洵可謂竭矣、且夫汝雖僅不過数 十葉小冊子、其所容極広、山嶽之高事 以収焉、江海之大事以収焉、自人物姿 態、至花卉翎毛之細、凡覆載問之万象 網羅無所遺矣、嗚呼、他年使予大成志 業、而雄飛于芸苑者、実汝之劳、而又 非汝所以報於知己乎、雖然予豈恃汝、 而悠々貪安逸者也乎、汝亦願予蠢々 然、終於凡庸画人之間者也乎。

これだとさっぱり意味が分かりませんが、ChatGPTに訳してもらいました。

「汝(なんじ)よ、写生帖よ、汝こそが私の一生の良き相棒であり、汝こそが唯一の知己(ちき)である。思い起こせば、私は絵画に身を捧げて十年の歳月を経てきた。私が出かけるときは汝が共に千里の道を歩み、汝は筆と硯(すずり)とで私に仕え、寝食をともにし、少しも離れることなく互いに依存し続けた。それが今日まで続いている。汝こそが真に尽くした存在であり、しかも汝はただ数十枚の小冊子に過ぎないが、その中には極めて広大なものが収められている。山の高さから始まり、川や海の広さに至るまで、人物の姿勢から花や鳥の細部まで、ありとあらゆるものが網羅され、何ひとつ漏れることはない。ああ、もしも私が大成して志業を達成し、芸術の庭で雄飛する日が来たならば、それは実に汝の功績であり、また、知己に報いるためではないか。もちろん、私は汝に頼ることはなく、のんびりと安逸を貪る者にはならないだろう。汝もまた、私が凡庸な画人の間に沈んでしまうようなことを望んではいないだろう」

写生帖に記された「題写生帖自警」を見ると、木島櫻谷さんが、いかに“写生”を重要視していたかが分かります。また、同文には記されていませんが、木島櫻谷さんの旅の軌跡やスケッチを振り返ると、写生と同時に“旅”というのも重要なキーワードだったんでしょうね。

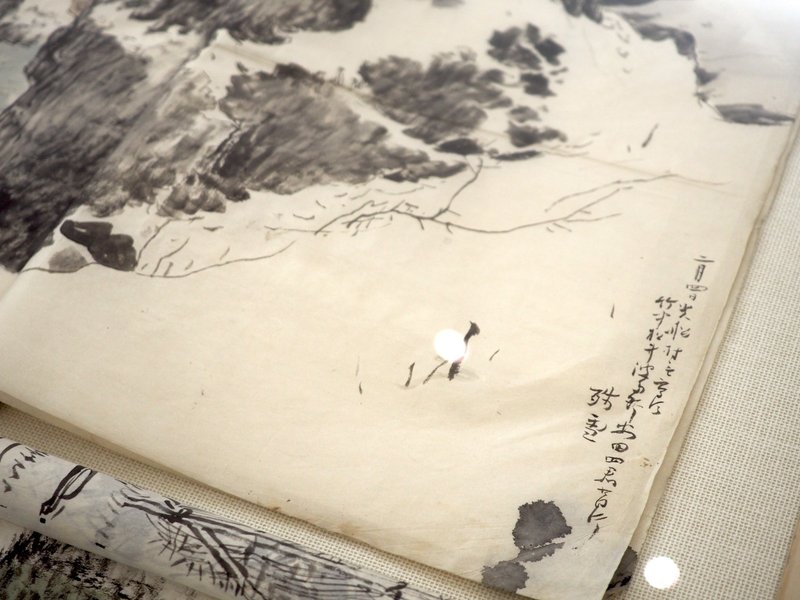

先述の実方学芸部長は、木島櫻谷は幼い頃から漢籍に親しみ、自ら漢詩を作っていたといいます。そして「感動すると思わず漢詩を読んでしまうという、そういう性癖が写生帖にも現れています」と語っておられました。

それを聞いて、なんだか松尾芭蕉のようだなと思いましたが、木島櫻谷は「写生したものをすぐに作品化するのではない」とも言っていたそうです。実方さんによれば「写生は景色を自分の中に取り入れる、深く理解するためのもので、自分の中で十分に咀嚼して、醸成させて初めてその姿を絵に描くのです……ということを言っています」ということ。

なにやら精神論のような難しいことを言っているようにも感じますが、おそらくは、日常や旅で目の前にした大小の感動を、絵で表現したいということじゃないかなと。そのために、彼は写生では表現できない心の揺らぎを、漢詩にして写生帖にメモしていたのでしょう。そうして写生と漢詩に記した、風景や人や動物などを、一つの作品に昇華するのには、時間がかかるものだよ……と言いたかったのかなと。

会場の別の場所にですが、晩年に木島櫻谷が美術誌に寄稿した一節が掲げられていました。

足ざわり、手ざわり、

春の土、春の木はなつかしい。

一と冬の寒さからのがれて、ぽかぽかした春になると、

誰しも、旅を思ふ。

そんな作品を、次の第2章から観られます。

■木島櫻谷が旅で観た感動を共有できる作品たち

正直、美術に疎いわたしは、内覧会場へ行くまで「木島櫻谷さんって、知らないな……」という感じでした。おそらく美術に関心のある人であれば「知らないのかい!!!?」というような方なのでしょうが……一般的な認知度は低いはずです。でも、作品を目の前にすると、「木島櫻谷って誰よ? なんて思っていて、すいませんでした!」っていう気持ちになりました。そんな気持ちになった主な作品を紹介していきましょう。

わたしは、大学生の頃にある体育部会に所属していました。その夏休みには、富士山の麓の山中湖で過ごしていたんです。雨が降るような悪天候でなければ、曇の日でも富士山が観られる環境でした。その時に眺めた富士山の情景を思い出させてくれたのが《富士図屏風》でした。

とはいえ当作は、富士山の西側からの眺め……と解説されていた気がします。実際に山中湖から見る姿でないのは、山の右肩を見れば分かりますし、山中湖から見る富士は、これほどなだらかな山裾ではありません。では、過去に見た富士山を思い出させてくれるのはどこかと言えば、この美しい雲です。

学芸部長の実方さんが、他の作品を解説される際におっしゃっていた気がしますが、木島櫻谷が描きたかったのは、岩や山などではなく、雲や靄(もや)なんだと。

そう言われて、木島櫻谷の写生帖の中から、富士山を並べて見ると、様々な富士山が……というのは当然として……多彩な雲が描かれています。たしかに雲…それじたいに生命力を感じるように思いました。そうした雲が、この《富士図屏風》にも描かれていて、ハッと息を呑む作品となっていますね。

ホールに展示されている富士山を思い出しながら観るのも楽しいです

《万壑烟霧(ばんがいおうむ)》は木島櫻谷が34歳の時に描いたもの。これも、甲斐や飛騨、あるいは大分の耶馬渓などを旅したことで得られた成果ですね。漢籍に親しんでいた人ならではの、難しいタイトルですが、解説によれば、「万壑(ばんがい)」とは、深い谷が長く続く様……なのだそうです。

この作品は、耶馬渓を描いた写生帖と、屏風絵とを見比べやすく展示されています。ちなみに学芸部長の実方さんは、本当にこんな景色が広がっているのかと思って、耶馬渓へ行ったと言います。

「ほんっとぅにありました。日本の風景とは思えないような岩山が見えてきて……そんな感動的な場所を木島櫻谷は、すごく集中をして描いています。その写生の記憶を受けた……感覚をもって(《万壑烟霧(ばんがいおうむ)》を)描いているということが分かります」

手前は写生帖《渓山奇趣・耶馬渓》明治42年5月(1909)・櫻谷文庫

《万壑烟霧(ばんがいおうむ)》の所蔵先の、株式会社 千總(千切屋 西村惣左衛門家)は、木島櫻谷の実家の取引先です。1555年創業の……呉服屋さん……と言っていいのでしょうか。同社のホームページを見ると「(明治期には)日本画家による下絵を取り入れるなど、デザインを刷新して生みだした美術染織品によって、宮内省の御用達ブランドに」と記されています。

また同社の美術研究部門のホームページには、木島櫻谷の師である今尾景年も、その下絵を描いていたそうですし、木島櫻谷の実兄が、同社の貿易部門に勤めていたそうです。おそらく今尾景年さんを含めて、木島家とは家族ぐるみの付き合いだったのでしょう。そうして、木島櫻谷もまた千總から依頼されて、着物の下絵や、《万壑烟霧(ばんがいおうむ)》を描いたようです。

なお展覧会の第4章では、木島櫻谷が、幼馴染で千總の番頭格でもあった大橋松次郎に旅先から送った、絵葉書の数々が展示されているので、見逃さないでほしい。ちなみに、泉屋博古館に初めて行ったわたしは、奥まった場所にある第4章の部屋を、危うく見逃すところでした。

学芸部長の実方さんが「これは展覧会の前期2週間のみの展示になるので、ぜひ見逃さずに観てほしい」とおっしゃっていたのが《寒月》です。

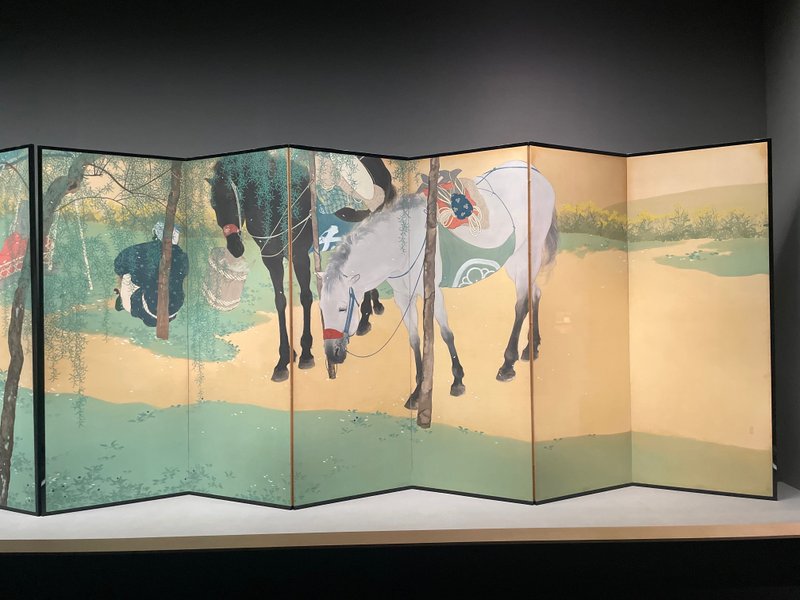

そしてわたしが「これは!」と思ったのが、木島櫻谷が37歳の時に描いた《駅路之春》です。それまでの水墨画のようなモノトーンの作品から一変して、明るい彩色が施されています。「櫻谷さん、彩色も上手なんじゃん!」と思いましたが、よく考えれば、絵師の一家に育ち、先述のとおり千總にも出入りしていたかもしれませんから、むしろ色を付けるのは得意だったのかもしれませんね。

馬の目がとても愛らしく描かれています。木島櫻谷は、動物画の名手と言われていたそうですが、今回展示されている作品に描かれている動物たちを見るだけでも、その評価にうなずけます。

《天高く山粧う》は、木島櫻谷が大自然を描いた、色彩豊かな作品です。解説に「画絹の光沢と絵具の発色があいまった穏やかな光は、秋の山の陽射しを感じさせる」とありますが、屏風の前に立って見ると、激しく同意します。秋の昼間のやわらかい光やあたたかい風が感じられる、ほっこりとした雰囲気の作品です。

《画三昧(がざんまい)》は、一見すると木島櫻谷が自身を描いたようにも思えますが、解説パネルを見ると櫻谷55歳の作品です。55歳にしては、絵の中に描かれている人物は老けすぎていますよね。

じゃあ自身を描いたものではないのか? とも思えますが、解説パネルには次のように記されています。

質素な袴姿の老人が画架を眺める。側には筆、硯、山水巻物に書物の帙。櫻谷は綿袴を愛用し、漢籍や書画を収集した。また背後の卓は櫻谷文庫に現存 しており、櫻谷の制作風景と重なり合う。

そうしたことから考えると、こうして老いていっても画を極めていきたいという、木島櫻谷の願いというか決意を表しているように思えます。27歳で「題写生帖自警」につづった思いを、55歳になって改めて絵にしたのかもしれません。

■旅先から幼馴染につづった絵手紙

第4章では、木島櫻谷が、幼馴染で千總の番頭格でもあった大橋松次郎に、旅先から送った絵葉書が展示されています。あらかじめ大橋松次郎が「送って欲しい」と依頼して、木島櫻谷が応え、後年に大橋松次郎が2冊のアルバムに仕立てたものです。

以上のほかにも、木島櫻谷の数々の作品が展示されています。冒頭でも記した通り、木島櫻谷に関しては知識ゼロで観覧しましたが……この人の作品は、単にビジュアルとして美しいだけでなく、その場の雰囲気まで内包されているように感じました。なんで今まで、その名前を聞かずにいたんだろうかとさえ思いました(まぁトーハクに収蔵品がほぼ無いからだと思いますが…)。雨の中を観に行って、本当に良かったです。

■開催概要

特別展「木島櫻谷―山水夢中」

会場:泉屋博古館東京(東京都港区六本木1-5-1)

会期:2023年6月3日(土)~7月23日(日)

休館日:月曜日*7月17日(月・祝)は開館、翌7月18日(火)休館

アクセス:東京メトロ南北線の六本木一丁目駅、日比谷線の神谷町駅、銀座線・南北線の溜池山王駅

入館料:一般1,200円、高大生800円、中学生以下無料

Webサイト:https://sen-oku.or.jp/program/2023_konoshimaokoku_tokyo/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?