茶人・小堀遠州が戦国武将だったって、ほんとだったんだ!

週末に東京国立博物館の2階「武士の装い―平安~江戸」の部屋へ行くと、展示品が変更されていました。

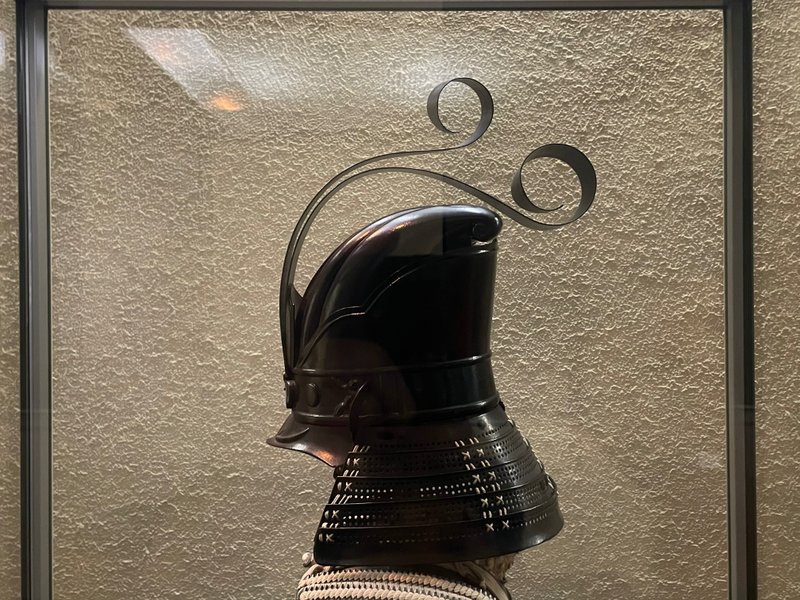

■茶人で作庭家として知られる小堀遠州の甲冑

おぉ〜、こんなのがあったのか!?

そう思ったのは、大名というよりも茶人や作庭家としての方がよく知られる、小堀遠州……小堀政一の所用と伝わる甲冑です。

あの小堀遠州が作らせた(かもしれない)と知ると、ちょっとオシャレな気がするから不思議です。解説パネルには「全体の威毛を紺糸で統一し、要所には家紋の花輪違紋を彫金や七宝で表わした飾り金具を配し、籠手の金物は白檀塗としています」とあります。

うん……やっぱりオシャレですね。

特徴的なのは、輪貫の前立を飾った、尖り帽子の変わり兜です。江戸時代に作られたと考えられていて、かなり丁寧に保管されたのでしょう……最近作ったかのようにキレイです。

手を防御する籠手は、白檀塗だといいます。家紋の花輪違紋がいくつも配置されていますね。

気にかかったのは、背中の部分に配置された、旗指物を固定する金具です。当世具足を象徴する装備とも言われていますが、大名……つまり殿様だった小堀遠州の甲冑にも必要だったんですかね?

■背中に「心」の一字を背負った『仁王胴具足』

その小堀遠州の具足の隣にあるのは『仁王胴具足』です。16世紀の安土桃山時代に作られたとされていますが、由来については何も記されていません。

「鉄板を打ち出して裸の肉体を表わしたが、仁王像を連想させることから仁王胴具足といわれます。朱漆塗の胴の背面には、丸に心字を金箔で表わしています。兜は獣毛を兜鉢全体に植えて、髷を結った野郎頭の変わり兜です。あたかも裸で戦っているような奇抜な造形が見所です」以上、解説パネルより。

兜には「七宝花菱紋」が表されています。前述の小堀遠州の「花輪違紋」は、別名で「七宝花菱紋」とも呼ばれると、遠州茶道宗家の公式サイトには記されています。

他に、この紋を使っていた安土桃山時代の武将を調べてみると、有名なところでは大友氏の重臣だった高橋紹運や、その息子である立花宗茂などがいます。ただし高橋または立花氏は、メインの家紋は他にあり、「七宝花菱紋」はサブで使っていたようです。

その『仁王胴具足』に付属する野郎頭の変わり兜と似た兜が、もう一つ展示されていました。

兜鉢に獣毛を植えて後で髷を結っている点は共通しています。おでこの部分に、銀箔押と黒茶塗にした鉢巻を付けている点が異なりますね。

「『岩井善兵衛』の銘があります」とありますが、制作者の名前でしょう。「岩井」は、奈良を拠点としていた甲冑師の集団として知られています。有名なところでは、徳川家康が関ケ原合戦の時に着用したとされる「伊予札黒糸縅胴丸具足(別名:歯朶具足)」の制作者、岩井与左衛門がいます。

もしかすると、師弟関係などのつながりがある人なのかもしれません。

■尾張の徳川義直と、槍の半蔵こと渡辺守綱

徳川義寛さんから寄贈された、尾張徳川家初代藩主の徳川義直が、大坂の陣(1614~15年)で携帯したと伝わる具足です。

徳川義寛さんは、尾張藩主の徳川慶勝の孫として、尾張徳川家の分家に1906年に生まれました。東京帝国大学文学部美学美術史学科を卒業し、ベルリン大学へ留学。帰国後は、帝室博物館(現・東京国立博物館)の研究員……他の博物館で言うところの学芸員になっています。その後は、昭和天皇の侍従長などを務め、退任後の平成6年(1994)には(トーハク別館である黒田記念館の別館にある)日本博物館協会の会長に就任しています。

元研究員だったこともあり、トーハクとは縁が深い人だったんですね。

昔の中国の役人がかぶっていたような冠の形をしています。

「胴を守る細かい部分は銀色で、白い絹の組紐で綴り合わされ」ているとあります。完成時には、銀に輝いていたと推定されます。

ちなみに徳川義直が生まれたのは、関ケ原合戦後の1601年。そして大阪の陣が1614年……徳川義直が13歳の頃です。

ちなみにその大坂の陣で、徳川義直の初陣を後見(補佐)したのが、「槍の半蔵」と異名をとった、渡辺半蔵守綱。大河ドラマ『どうする家康』の第7回で、木村昴演じる渡辺守綱が登場しましたね。

渡辺守綱は、一向衆だったことは間違いありません。17歳で初陣し、20歳の時の合戦で「槍の半蔵」と呼ばれるまでに活躍しました。そして渡辺守綱は、徳川家康と同い年……つまりは以前紹介した平岩親吉と同い年。その平岩親吉、それに成瀬正成とともに、附家老として徳川義直に仕えました。さらに渡辺守綱は、平岩親吉の妹を妻としているため、2人は義兄弟ということ。若い頃から平岩親吉とは親しい間柄であったはずで、徳川家康にも信頼されていたはずです(徳川十六神将の一人)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?