お釈迦さんの周りに大集合! 《仏涅槃図》の絵解き完全版

現在、東京国立博物館(トーハク)本館2階の3室では、平安時代に描かれた《仏涅槃図 A-10599》が展示されています(2月18日まで)。この季節は、多くのお寺や博物館などで同様の「仏涅槃図」が展示されているはずなので、今回は詳細を解説していきたいと思います。

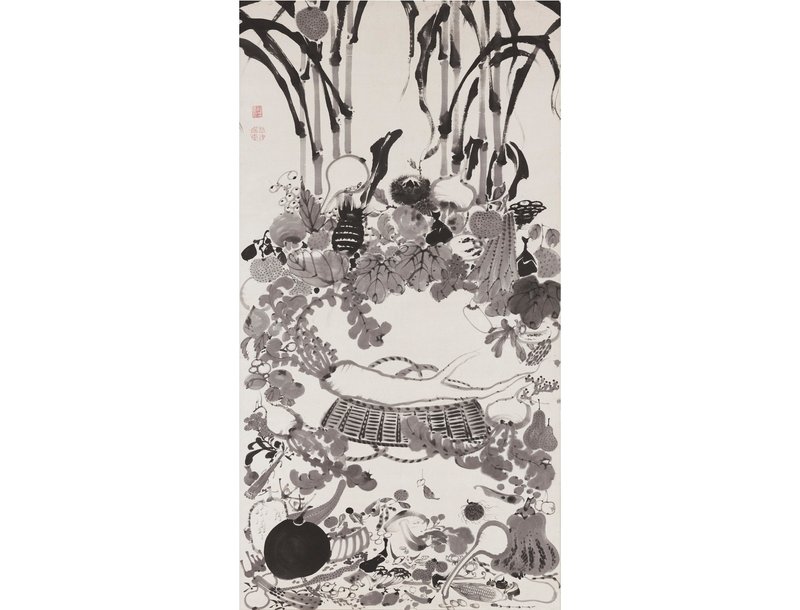

《仏涅槃図(The Buddha Entering Nirvana)A-10599》

平安時代・12世紀

絹本着色

この涅槃(ねはん)図は、解説パネルにあるように、ざっくりといえば「釈迦が亡くなった時の様子を描いています」。釈迦の臨終の様子を描いているんですね。涅槃図とか涅槃像とかって、トーハクでもよく展示されていますし、タイだったかマレーシアだったかで大きい涅槃像を見たこともありました。

そのたびに思うのが……お釈迦さんって“人間”だったんだなぁ……ということです。当たり前ですけどね、彼も人の子……摩耶夫人の子供だったんですよね。だから最期がある。その命日が、旧暦の2月15日です(今年の3月24日)。ココ、テストや受験では出題されないでしょうけど、この《涅槃図》を見るにあたっては重要ななので覚えましょうw 今からおよそ2500年前、インドのクシナガラで、お釈迦さんは2月15日の満月の夜に、80歳の生涯を閉じたのです。

《仏涅槃図》の必須アイコンの1つが満月です。現在展示されている《仏涅槃図》の右上の端っこにも黒い満月が描かれています。描かれた当初は銀箔でキラキラしていたのでしょうが、現在は劣化または剥離して黒ずんでしまっています。

平家物語の冒頭は「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。」ではじまりますが、この沙羅双樹(さらそうじゅ)というのは、お釈迦さんが「沙羅双樹の樹の下で亡くなった」という逸話からとったもの。

お釈迦さんが横たわっていた四方には、2本ずつ……つまりは双樹の……沙羅の木が植わっていました。沙羅の木には、淡く黄色い小さな花が満開でしたが、その沙羅の木も、お釈迦さんの死を悲しんで、双樹の1本ずつが枯れたと言われています。

今回の《仏涅槃図》にも、お釈迦さんの周りには、沙羅の木がたくさん描かれています。その中には、満開の花をつけるものと、花が咲いていない木とが描かれていますね。

■涅槃図とはどういう意味なのか?

ところで、「仏涅槃図(ねはん)」ってどういう意味でしょうか? 「仏はんが寝やはったん?」を略したわけではなさそうですが、例えば「仏臨終の図」ではダメだったんでしょうか?

「涅槃(ねはん)」を調べてみました。まず「涅(ねつ)」とは、泥や汚れを指して、仏教においては物質的な世界や煩悩を象徴するそうです。そして「槃(はん)」とは、広く平和で安らか……という意味があります。これらを合わせた「涅槃(ねはん)」とは、「お釈迦さんが、悩みや煩悩から解き放たれて、非常に安らかな状態になった」ということです。

「涅槃(ねはん)」のポーズも、ちゃんと決まっています。お釈迦さんが生まれたのは、お母さんの麻耶夫人の右脇からですよね? それと関係があるのか分かりませんが、亡くなる時のお釈迦さんは、右脇を下にして両腕を体に沿って伸ばしていました。(ただし涅槃像では右脇を下にして右手で頭を支えて、左手は左の腰に添えていますね)。さらに方角は、頭を北に向けていました……っていうのが北枕の起源なのでしょう。

日本人として考えれば、寒い寒い冬が終わった後に訪れる、春の日差しのような情景のような……心情でしょうか。ぽかぽかと暖かい日に、桜の花が満開で、みんなで集まって、なにもかもを忘れて、その時を楽しんでいる頭がスカッとしている状態……そんな気がします。

日本でも数多く描かれた「仏涅槃図」も、起源はお釈迦さんが暮らして布教したインド界隈にあるのですが、中国を経て、日本へ仏教やその経典とともに渡ってきたんですよね。そして国内でも描かれるようになっていき、平安時代に、現在トーハクに展示されている《仏涅槃図》が、日本人によって描かれた……。

だからだと思いますが、この《仏涅槃図》は……も……なんとなく沙羅双樹の木の下で、みんなで花見をしているように見えます……わたしは見えます。

■涅槃図に描かれている人たちは誰?

多くの……日本で描かれた「涅槃図」には、様々な人たちが描かれています。人……だけではなく、ありとあらゆる命あるものたちが、お釈迦さんが涅槃に至るのを見守っている様子が表現されています。

今回の《仏涅槃図 A-10599》は、痛みが激しいので、離れるとよく見えませんが、近づいて単眼鏡などで見ると、本当に様々な人たちが祈ったり、泣きじゃくったり姿が見られるんです。

↑ お釈迦さんの頭の後ろには、お坊さんのような人もいますし、怖い顔をした人が、嘆き悲しんでいる様子もみられます。お坊さんについては、あまり悲しんでいるようには見えませんが、これは、お釈迦さんが「亡くなった」のではなく「涅槃の域に達した」とか「修行の最終段階に至った……つまりは悟ったのだ」と考えているからです。

●お釈迦さんのお母さん、摩耶夫人も駆けつけたけど……

↓ 誰だか定かではありませんが、観音菩薩や勢至菩薩のような方々もギュッと目を閉じていたりします。右下のお坊さんっぽい人は、口を開けて慟哭している一方で、下写真の上にいる赤ら顔の雷神のようなのは、下を出して発狂しているようにも見えます。

↓ 絵の左の上の端からは、お釈迦さんのお母さん、摩耶夫人が描かれています。彼女は、帝釈天が住む忉利天(とうりてん)で暮らしていますが、お釈迦さんの危篤を聞いて、侍女の天女2人を従え、「不老長寿の薬」を持って飛んできたのです。下の写真では、侍女の1人が何かお菓子のようなものを捧げ持っています。これが「不老長寿の薬」なのかもしれません。

結局、薬は間に合わずにお釈迦さんは亡くなってしまい、「涅槃図」によっては、お釈迦さんの訃報を聞いた摩耶夫人が泣き悲しんでいる様子が描かれているものもあります。

●修羅や菩薩さんたちも駆けつけました

《仏涅槃図》の中で、お釈迦さんが横たわる、その上の方に目を移すと、阿修羅などがいますね。

下の絵の左側のお坊さんは、お釈迦さんが横たわる宝床(ベッド)の縁にしがみついています。その右隣のお坊さんは、膝を抱えて体育座りをして、しょんぼりと悲しんでいますね。その後ろで両手をギュッと合わせて祈っているようにしているのは、愛染明王などでしょうか。

↓ さらにその後ろには、真っ赤な阿修羅がいます。こちらは悲しみのあまり怒っているのか、それとも「みんな元気を出せ!」と檄を飛ばしているのでしょうか。その隣の青い顔は……風神ですかね? もしくは不動明王か。

↓ 右下にいる蛇を首に巻いているのは、軍荼利明王(ぐんだりみょうおう)でしょうか。左側の青黒い顔は全く分かりませんが、菩薩か明王なのでしょう。

●観音や勢至菩薩なども悲しんでいます

お釈迦さんの頭部の左側(北側)にも、菩薩さんらしき人たちが描かれていましたが、足元(南側)にも菩薩さんがいます。一般的な「涅槃図」には、10とか8とか6の菩薩が描かれていることが多いそうです。それぞれどの菩薩さんなのかが分からないのがモヤモヤしますが……専門家の人たちは分かるのでしょうかね。

菩薩さんなどは、頭にかぶっている宝冠の前面が、どんなデザインなのかで判別できることがあります。例えば弥勒菩薩であれば宝塔、観音菩薩であれば化仏(ちいさな仏像)、勢至菩薩であれば水瓶、といった具合だ。ただ、こちらの《仏涅槃図》では難しいですね。

●金剛力士ももんどり打って悲しんでいます

まだまだ悲しんでいる人たちがいます。お釈迦さんの足元の画面下の方には、まだまだ菩薩の域にまで達していないお坊さんたちが描かれています。こちらのお坊さんたちは、もう明らかに肩を落としてがっかりとしています。

さらに赤い体の金剛力士は、もう足に力が入らないのか、座り込んで体全体で悔しそうに地団駄を踏んでいるように見えます。いまアジアカップ 2023で日本代表がイランに逆転負けした直後で、わたしもこんな感じで悔しく悲しく手足をバタバタとしています……いやぁ本当にイランは強かったぁ……。

そして金剛力士の近くには、猿や鳥などの動物たちもいます。猿は何か花を捧げていますね。

●ごはんを捧げる最後の布施者となった純陀(ちゅんだ)

画面の左下……作品全体が黒ずんでしまっているなかで白く目立つのが、純陀(ちゅんだ)という、お釈迦さんの熱心な信者が捧げる大盛りのごはんです。

この純陀(ちゅんだ)さん、15人の弟子を引き連れたお釈迦さんが、近所を通りかかったときに、かれらを自宅でもてなした人です。結局、その時にもてなした食事が、お釈迦さんの最後の食事となります。お釈迦さんは、食後に激しい腹痛にみまわれて、クッター川のほとりで倒れ伏します。

老体のお釈迦さんは純陀(ちゅんだ)さんに、寝床を作るように命じて横たわります。そしてアーナンダなどの内弟子たちに次のように告げます。

いいかアーナンダ、きっと誰かが言い出すだろう。『純陀(ちゅんだ)が毒料理を食べさせたせいだ。純陀は徳のない悪党だ』と。しかし、それは間違いである。私は、純陀の料理を最後の供養として逝くのであるから、第一にこの生涯のさとりを大成させ、第二に大般涅槃に至らせてくれたのである。この供養は、私が受けた供養の中でもスジャーター(成道の際に最初に乳粥の供養を捧げた女性)のものと並び、我が人生の供養の中で最も重要なものである。大いなる威徳がある供養だ。純陀(ちゅんだ)は大いなる威徳を積み、偉大な尊者となるべき偉業を成し遂げたのだ。純陀(ちゅんだ)を恨む者が現れたなら、よく諭すのです。

そして、総括として、「布施を実行する者こそ功徳あり。貪り・怒り・痴を超越し、人心を超える」と宣言した。

■どんな仏涅槃図がある?

冒頭でも記しましたが、お釈迦さんの命日は2月15日(今年の3月24日)です。そして旧暦2月15日の涅槃会の本尊として数多く描かれたのが、今回の「仏涅槃図」でした。以下では、今回の《仏涅槃図》とは異なる、トーハク所蔵の涅槃図などをnoteしておきます。「涅槃図」は、きっと身近にもあると思うので、機会があれば見ておきたいと思います。

●トーハクの「仏涅槃図」

わたしもこれまで、トーハクでいくつかの「仏涅槃図」を見ました。改めて、どんなものが所蔵されているかを紹介します。

画像:TNM

画像:TNM

画像:TNM

画像:TNM

画像:TNM

●全国の有名な「仏涅槃図」

全国に無数にある「仏涅槃図」の中で、その巨大さで有名なのが「日本三大涅槃図」もしくは「京都三大涅槃図」と呼ばれるものです。三大涅槃図は、京都の慧日山東福寺、京都の叡昌山本法寺、それに龍宝山大徳寺または東山泉涌寺にあるものです。まぁ「四大涅槃図」ですね。

最も古い現存最古の涅槃図にして、国宝にも指定されているのは、高野山金剛峯寺が所蔵するもの。どれだけ古いのか? と思ったら、応徳三年(1086年)ということなので、平安時代の後期にあたります。圧倒的に古いというわけではなく、制作時期がはっきりと分かるものの中では最古となるものということになりそうです。

ちなみに重要文化財に指定されるものに関しては、全国に42件ありました。

重要文化財

画像:ColBase

重要文化財

画像:ColBase

●変わり種の「涅槃図」

Colbase

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?