読書日記 レイモンド・チャンドラー著『プレイバック』 不自然な駄々っ子小説

最初から最後まで不自然な小説

私立探偵のフィリップ・マーローは、朝方、自宅で寝ている時に電話で起こされる。電話の主は、会ったこともない弁護士事務所の男だ。今すぐどこぞの駅に行って、とある女を尾行してどこに行くか調べてくれ、という依頼だ。

マーローは、依頼を受けるとも受けないとも曖昧な返事をするが、電話の相手は秘書に詳細を持たせて、マーローの事務所まで行かせる、と言う。マーローはそれなら自宅にしてくれと言い、秘書はマーローの自宅に来ることになる。

秘書は本当に自宅にやって来る。プラチナブロンドの美人でクリスチャン・ディオールの香水をつけている。

私達の常識からは考えられない展開だ。仕事を依頼するために、中年男の一人暮らしの自宅に、若い女性が朝からやって来るのだ。こんなことってあるのだろうか? 六十数年も前のアメリカなら、こういうこともありうるのだろうか?

こんな調子で、最初から最後まで、こんなのってあり?と思わせる展開で進んでいくのが、この『プレイバック』という小説だ。用意周到に仕掛けがしてあって、こんなのあり?って疑問には、わかる人にはわかる回答が忍ばせてあるって言う人もいるが、そういうパズル的なミステリーだとは思えない。

主人公は、私立探偵のフィリップ・マーローだ。彼は特に推理するでもなく行動する。何の理由があってそこに向かうのかは示されないけど、マーローが移動して行くと、そこには変なヤツがいたり、死体があったり、事件が起きたりする。

マーローが出会う変なヤツは、当たり前だけど、女か男のどっちかで、女の場合はとびきりの美人のことが多い。そしてその美人は、なぜかマーローに思わせぶりな態度をとることになっている。

男の場合は、大抵、お喋りで、自分の生き方とか自分が属している集団や組織についての持論を述べる。マーローもそれに対して、持論を述べる。それらの持論は、事件とはあまり関係がない。関係がないけれど、マーロー・シリーズの面白味は、それらのお喋りにある。

このお喋り合戦を省いてしまうと、マーロー・シリーズは、読むところがなくなるくらいそっけない小説になる。ミステリー小説とか推理小説にくくれないくらい、そっけなくなってしまう。

『プレイバック』のそっけなさは、マーローものの中でも一番かもしれない。ミステリーとか探偵小説のオチにしては、おそまつすぎる気がする。

ヘリコプターで移動するとか、釣りのテグスで死体を吊り上げるとか、説得力がなんにもないトリックが唐突に出現する。こうなると、やっぱり本筋と関係のないおしゃべりが俄然意味深く感じられる。

なんといってもこの小説には、主人公のマーローを筆頭に、頭がおかしいんじゃないかというような人間しか出てこない。普通の人がほとんど出てこないのだ。

モノガタリの展開も不自然なら、登場人物たちの会話も不自然だ。その人物たちが起こすアクションもリアクションも、やっぱり不自然だ。マーローは、危機意識や分別がないのか、とにかく必要のないところに、どんどん踏み込んでいく。主人公というものは、そういうものなのかもしれない。

この不自然な感じが徹底しているという意味では、『プレイバック』という小説は、とても面白いような気がする。根拠も理由も原因も示さないで読者を怖がらせるホラー小説に似ている。しつこく書くけど、『プレイバック』はチャンドラーの長編の中でも一番変な気がする。

チャンドラーが完成させた最後の長編小説

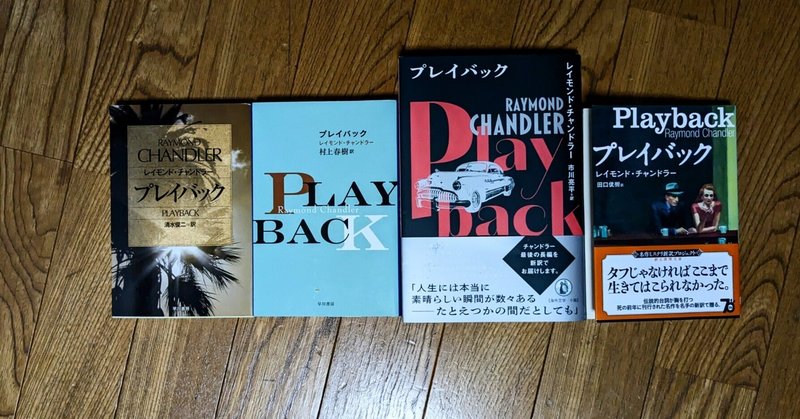

『プレイバック』は、レイモンド・チャンドラーの七つある長編小説の一番最後の作品だ。日本では、清水俊二・訳が1959年に、村上春樹・訳が2016年に、そして、2024年の3月とういうか、ひと月前に、小鳥遊書房から市川亮平・訳で出たばかりだ。今回の創元推理文庫の田口俊樹・訳で、4つになった。

それぞれ翻訳者は違うけれども、タイトルはみんな「プレイバック」だ。前作は、清水訳が『長いお別れ』で村上訳が『ロング・グッドバイ』、田村訳が『長い別れ』で市川訳が『ザ・ロング・グッドバイ』と、微妙に違っていたが、今回はみんな同じだ。誰も「プライバック」を日本語に翻訳しなかった。翻訳しようがないということなのだろうか?

辞書を見ると、「Playback」には、録音したものや録画したものを再生する、振り返ること・回顧する、の二つの意味があると書いてある。

この作品は、元々は、映画用に書いて没になった脚本を小説に仕立て上げたという説がある。だから、没ネタをもう一回使った、という即物的な意味で、プレイバックなのだろうと私は思っていた。

日本語だと「再生」には、生まれ変わるみたいな前向きな意味があるが、英語の「プレイバック」に、そういう意味はあまりなさそうだ。やっぱり、もう一回使ってみた、程度の意味なのだろうと思う。

何かを回顧しているのかと、うがって考えてみると、女性に対して、著者が回顧的になっているような気もする。この小説では、著者が昔出会った女性のことを女々しく思い出して、それを小説に組み込んでいるような印象を私は受けるのだ。

『プレイバック』という小説は、それ以前のチャンドラー作品と比べると、主人公のフィリップ・マーローが妙に女性にモテる場面が多い。それもハナシの流れと関係なくモテる。女性に対してやせ我慢はしないで、簡単に手も出す。

しかも、作品の最後には、前作に登場した女性から唐突に電話までかかって来る。それも、パリから結婚して欲しいという求愛の電話だ。

電話の主は、新聞王の娘で飛び切り美人のリンダ・ローリングという大金持ちの女性だ。前作で殺された女性の姉で、マーローとは一夜を共にした仲だ。

この小説で描かれた事件とはなんの関係もなく、最後は、マーローとリンダ・ローリングの恋愛が成就するような予感で締めくくられている。だから「プレイバック」というタイトルは、この最後の場面にかかっているのだとも考えられる。二人の関係をもう一回プレイバックする、という風に読めるのだ。

次作の、結果的にチャンドラーの遺稿となった『プードル・スプリングス物語』は、冒頭の4章しか書かれなかったが、高級住宅地であるプードル・スプリングスの豪邸に、夫婦になったリンダとマーローが住んでいるっていうハナシになっていた。

そんなことを考えていると、『プレイバック』という小説は、チャンドラー作品の中では一番短いし、他の作品と比べてテキトーな印象を受けるし、『長いお別れ』と『プードル・スプリングス物語』の「つなぎ」のような気もしてくるのだ。

『プレイバック』の執筆中は、作者のチャンドラーは、妻を亡くして悲観に暮れていた時期だ。その他にも、アル中問題や、女性問題も引きずっている。本作の翌年にチャンドラーは死んでしまっているから、『プレイバック』には、晩年の弱り目状態が反映しているような気もする。

チャンドラー自身が、女性に甘えた人生を送って来た男だから、女性に依存する意識が、この作品には露骨に出ていると私は思う。探偵小説という形式上、小説全体にハードボイルドなコーティングが施されているけれど、『プレイバック』には、どこか著者のだらしなさがこぼれ出ているように、私には感じられるのだ。

作者のチャンドラーは、ありのままの自分、つまり自分は変わらないけど、そのまま受け入れてくれる女性を望んで、それを小説の中に描いてしまったような印象を受けるのだ。

やせ我慢というよりも、オタッキーな駄々っ子が主人公の小説

私はチャンドラーの書いた小説が大好きなのだが、主人公のフィリップ・マーローを、かっこいいとは思ったことが、実は一度もない。マーローには、ヒーローというよりは、オタク的な駄々っ子が、そのまま中年になったようなイメージを私は持っているのだ。

マーローは、相手の意向や都合、その場の状況に関係なく、自分の喋りたいことだけを喋りまくる人だ。私の身近にもそういう人が何人かいる。大抵、オタッキーな人で、世の中を上手く渡れないし、私もそんな人とはあまり親しくはなりたくはないけれど、身近にいるかtら、仕方がなく付き合ってはいる。

身近にいるというか、見覚えがあると書いた方がいいだろうか。そもそも私だって、同類だという自覚もある。

フィリップ・マーローのように私立探偵をやって食えていればいいけれど、私の周囲のオタッキーな人たちは、私立探偵などやれないし、結構、社会と軋轢を抱えて、生きている。

なんか、変なハナシになってきたが、私の頭の中にあるフィリップ・マーローは、『ライ麦畑でつかまえて』の主人公が、腕っぷしだけちょっと強くなって成長したイメージなのだ。だから基本的には駄々っ子なのだ。

思春期の駄々っ子は、まだ酒も飲まないし、車も運転しないし、煙草も吸わないし、あまりセックスもしない。でもマーローは、駄々っ子なのに、思春期は通り越している年齢になっているから、酒も飲むし煙草も吸うし、車だって運転して、セックスもする。これは架空の人物だから可能なのだと思う。考えようによっては、かなり都合のいいキャラクターなのだ。

思春期の駄々っ子が自分を変えずに、そのままで生きていくと、当然、社会のルールみたいなものにぶち当たって、軋轢を抱えることになる。いや、その前に、家族や学校の段階でぶつかっている。

しかし、マーローは架空の人物だから、設定上、家族はいないし、小説に登場してきた時には既に30歳を越えた大人の年齢だった。仕事も、検事局だかで少し働いたのちに、フリーランスの私立探偵になったっててことになっている。運のいいことに、今日食べるものに困ったり、来月の家賃が払えないなんてことにもなっていないらしい。

マーローがぶつかる軋轢は、犯罪者や警察組織や大金持ちがもたらす特殊なものだから、マーローものを読んでも、思春期の読者の悩みの解決には、多分、役に立たない。影響なんか受けると、思春期をこじらせるだけなんじゃないかと思う。そういう無理のあるのが、フィリップ・マーローという主人公だ。

笑って読んでしまうハード・ボイルド小説

ところで私は、実は笑いながらチャンドラーを読んでいる。チャンドラーに限らない。ハードボイルド小説って、大抵、笑いながら読んでいるのだ。ハード・ボイルド小説って、コメディにしか読めないではないか、と思うのだが、あまりそんな人はいないらしい。

私の場合、ロス・マクドナルドは、あまり好きではない。主人公の探偵、リュー・アーチャーは、学校の先生みたいで、笑う要素が少ないから笑えないのだ。

ハメットは笑える。サム・スペイドなんて、髪の毛の生え際もV字で、顎も上半身もVで行動もクサビみたいで、それだけで笑える。ハメットの小説は、なんとなくバスター・キートンのモノクロ映画を見ているようだ。だから戦前の感じがする。それに対して、チャンドラーの小説は、サリンジャーの小説くらいな戦後の感じを受けるのだ、ってまた変な結論になってしまった。

ところで『プレイバック』のような男女のハナシは、晩年の田中小実昌に翻訳して欲しかったな、田中小実昌・訳が読みたかったなと、私は思う。田中小実昌は、チャンドラーの『高い窓』と『湖中の女』の二作品を翻訳しているけれど、『プレイバック』こそ訳すべきだったんじゃないかと思う。ちょっと残念だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?