(短編ふう)傘とミルクチョコ

歴史に詳しくないので曖昧に書きとどめる。

その「傘」の前に立ったのは、もうずいぶん前のことである。

7月から9月の終わりまで、つまり、初夏から秋の始まりまで、その田舎町に居た。

この町を有名な観光地にしている17世紀の作家が、美しい少年と比べたその夏の中で3カ月を過ごしたことになる。

小さな町で、端から端まで、30分も歩けば横断できた。

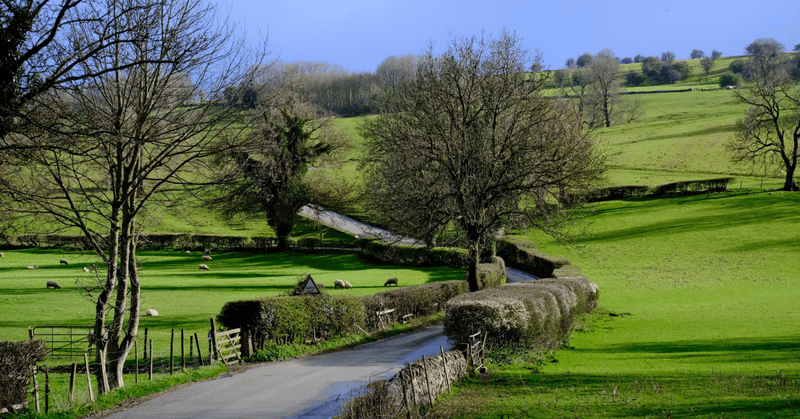

交通も不便で、週末に湧いて出る観光客は、いったいどうやって来るのか、不思議に思えるほど、周囲は視界の果てまで田園だった。なにを栽培しているのか知らないまま過ごしてしまった。

緩やかに起伏していた。

ただ、美しいな、と思いつつ度々サイクリングした。

「どう?きれいでしょう。」

と声をかけられたことがある。

細い砂利道を向こうからやってくる車をやり過ごそうと思って自転車をとめ、左側に緩やかに波打っている鮮やかな緑の風景に目をやっていた。ところどころ、石庭に置かれた島のようにこんもりとした林がある。

緩やかな丘陵の小高い位置にいた。

でこぼこに揺られて向かってきた車高の低い赤い車が、そのまま通り過ぎるとおもっていたら、スピードを落としてゆるやかに停車した。

「きれいでしょ?」

声をかけてきたのは、大きな目の女性だった。

「向こうはウェールズ。」

それまで見ていた方角を言う。

目前の風景は、神秘な物語の中の地名につながった。

その「傘」は、神話や詩人の時代から、ずっと下った19世紀初頭につながっていた。

ある日、その夏お世話になっていた家の老夫人が、デートしましょう、と言った。

朝に、突然、庭に掘り返された穴が現れた日で、主人の方が言うには、きつねの仕業だ、たまにあるんだ、ということだった。

手入れの行き届いた美しい芝の庭の真ん中に、子供がシャベルで掘り返したような穴ができていた。

3カ月の間に、夫婦はいろいろな国の人間を世話したが、この朝、残念な庭を眺めたのは3人だけである。夫人が、がっかりした様子の夫を苦笑気味に慰めていた。

ふたりは、夫人の方が、主人を口説き落として結婚に至ったらしい。

夕食を一緒に囲んだ彼女の友人が教えてくれた。

病院の顧問会計士だった彼女の財力が魅力だったのね。

そんな訳はないだろうが、夫人が姉のような主導権を握っているようにみえた。主人はラガーマンだったという立派な体格とかなりな男前をしていた。

コッツウォルズを回りましょう、というのが夫人の提案だった。

しかし、主人の方は、「ぼくはいい。芝を直したいから。」的なことを言って来なかった。

夫人の運転する小型の車で、コッツウォルズのいくつかの村を回った。

村々の美しさは到底、言い尽くしがたい。

陽に照る石灰岩の壁や低い石橋が間隔をおいて掛かる浅く澄んだ川のキラキラ光る水面が美しい旋律をしていた。

バイオリンやオーボエの調和した音色のような懐かしさのあふれる風景だった。

少し遠いけれど見ておいてほしいものがある、と陽が傾きだしてから、夫人が言った。

「間に合うかな?」

とつぶやきつつ、小さな愛車を飛ばした。

そうして行ったのが「チョコレート工場」で、そこに「傘」はあった。

正確には、工場に隣接したテーマパークである。

19世紀に創設されたチョコレート会社の創業の地だった。

閉園ぎりぎりに間に合った。

本来、小さな子供のいるファミリー向けの場所だ。チョコレートの製造工程や、どうしてカカオがヨーロッパに渡り、現在のようなチョコレートになったのか、などを知れるアトラクションがある。チョコレートづくりの体験などもできるようだった。

あまり時間をかけずに、どんどんと順路を進んだ。

カカオ豆は南米が起源である。

だから、それがヨーロッパに渡るには、大航海時代を経ての植民地経営の暗い面が必要である。現在でさえ、カカオ農園の児童労働はなくなっていないらしい。主な生産地は西アフリカとなっているらしいが、今も、何万人もの児童が学校へ通う代わりに農園で働いているという。

チョコレートの歴史の先に会社の沿革があった。

そこに彼女が見せたいと言う一本の黒い傘があった。

傘は、閉じた状態で、アクリルケースの中に立っていた。

会社の創業は1824年。

傘は創業者がさしていたものである。

「空想的」社会主義と位置づけられてしまっているロバート・オーウェンの活躍していた頃である。幼児雇用の禁止や未成年者の労働時間の12時間以内抑制。産業革命を経て変化する社会変化のうねりに人間生活が翻弄された頃である。

彼もまた、「空想的」な人だったのだろうか?

児童労働や過酷な長時間労が、禁止や規制しなけならないほど、「現実」として成立していた。

工場を経営する者とそこに就労する者、そこで生産された物を消費する社会をひっくるめて、共存する社会の家族的あり方を「空想」していたのかもしれない。

彼は、工場で働く従業員たちの為にひとつの村の中に家を用意した。最初は条件を限って、より生活の困難な従業員から、次第に多くの従業員家族のために。独身寮も用意した。従業員の子供たちに教育が必要だと思い、家々の傍に学校をつくった。両親が工場で働く間、幼子たちの面倒をみる幼稚園をつくった。病院も誘致した。

田園の中の村は、工場ではたらく従業員たちが多数の共同体に発展した。

チョコレートの生産を生業とした大家族のような村である。

やがて、彼は、村からの近くから工場まで、従業員が通いやすいように線路を引いた。

この地方は突然の雨が多い。

仕事を終えた従業員が工場を出てくると、雨が降っている。

工場の出口から、停車場までは少し距離がある。

停車場には屋根があるが、それほど多くは収容できない。

下に入れそうにないと思った従業員は、工場の出口の軒下で列車が来るのを溜まって待つ。

停車場は、工場の出口からちょっと見えにくい場所にある。

列車の来たタイミングわかりにくく、従業員たちは不便した。

彼は、しまったな、と後悔したかもしれない。

出口の位置を考えて停車場を作ればよかった。

あるいは、もとより、汽車の吐く黒煙はチョコレートに悪いと判断してそうしていたのかもしれない。

雨が降り始めると、彼は、工場と停車場の間に立つことにした。

汽車が近づいてくるのをみとめると、工場の出口に溜まっている従業員たちに呼びかける。

「お~い。汽車が来たぞ~。」

それまで仲間とおしゃべりしていた従業員たちは、雨を蹴って走り出す。

飾られているのは、この時、いつも彼がさしていた傘だという。

お土産に買って帰ったチョコレートを一口かじりながら、主人が言った。

「このミルクチョコレートはなくならないでほしいよね。」

ミルクチョコレートは、創業後100年近くたった20世紀の初めに開発された。粉ミルクでなく生のミルクにこだわった技術が画期的だったのだという。

この頃既に買収の噂があったらしい。

会社は、今ではグローバル企業の食品部門に吸収されてしまっている。

しかし、ネットをみると歴史は引き継がれているようで、ミルクチョコレートも健在である。

夫人は、口説いて口説いて一緒になった夫がチョコをかじる口元を幸せそうに眺めていた。

「そうね。」

と、願うように同意する。

―了―

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?