『スゴイツヨイトウフ』とびきり”変”なゲームの作り方【受賞者ドキュメンタリー第3弾】後編

■トモぞヴP (ゾウノアシゲームズ)

ゲーム開発人生の第一歩は工業高校の卒業制作(Unityを使ったアクションゲーム)。

就活苦の中で開発した「虚無そだて」が話題になったことをきっかけに、2019年に面白法人カヤックへ入社。現在に至るまで、ハイパーカジュアルゲームを中心にさまざまなゲームを開発。第1回GYAARConの開催が発表された日に「豆腐のゲームを作れ」という啓示を得て、「スゴイツヨイトウフ」の制作を開始。

とにかく直感的な本作を手がけるのは、様々なゲームを作ってきたトモぞヴP氏。「シンプルなミニゲーム」という勝利の方程式を持つ氏が、「スゴイツヨイトウフ」で長編ゲームという新境地に挑む。その心中を聞いてみた。

※こちらの記事は『後編』になります。

▼前編はこちら

■人間競馬の馬として、人生の全体重をゲームに寄せる

――「GYAAR Studio インディーゲームコンテスト」の入賞者には、東京ゲームショウへの出展サポートも行われました。「スゴイツヨイトウフ」を東京ゲームショウ2023に出展しての手応えはいかがでしたか?

🔶トモぞヴP:幅広い年代層の方に最後まで遊んでもらえるなど良い反応があり、このままの方向性で作っていっても良さそうだと感じました。豆腐という受け入れやすいモチーフと広い層に刺さるプリミティブな楽しさ、手に取りやすい感じにはなっていると思いましたね。

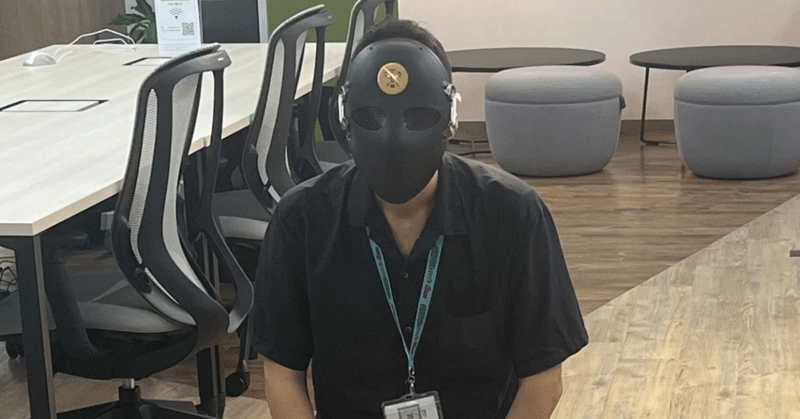

――会場で「とうふなれます」というキャッチコピーを持って歩き回られたのも効果的だったんじゃないでしょうか?

🔶トモぞヴP:すれちがった人がみんな頭の上に「?」マークを出しつつ「……豆腐になれますって、どういうこと?」って驚くんですよ。結構な人が来てくれたので、結局ゲームのウリってそういうところなんだなと思いました。

――分かりやすく目を惹くのも大事なわけですね。

🔶トモぞヴP:バズるためにゲームを作っていた頃と通じるところがありますよね。とにかく目立ちに行く。

――「スゴイツヨイトウフ」の主人公を豆腐にしたのはなぜでしょう?

🔶トモぞヴP:この質問って凄くよく聞かれるし、その度に違うことをいってるような気がします。なので、今日は答えを予め用意しておいたんですよ。一番多く答えているのが「モデリングが大してできるわけではない自分がプリミティブなモチーフでゲームを作ってみたらどうなるかな、と思って豆腐にした」というものです。例えば「スプラトゥーン」も豆腐からスタートしましたし、ゲームは豆腐から作り始めて面白いかどうかを計るというところがあります(※)。開発が進むと本当の主人公に置き換えられるんですが「豆腐のまま作り続けたら受けるんじゃないか」という、ゲーマーに向けたひとボケをしてみたいのも理由の一つです。審査の過程でも「豆腐が主人公だったらインパクトが凄く強くて、印象に残るだろう」という打算はちょっとありました。応募してくるのは真面目な作品が多いだろうから、とびきり変なヤツが1個くらいは入選するだろうと。また、「スゴイツヨイトウフ」のメインビジュアルも豆腐が浮いているだけなんですけど、これも他の凝ったビジュアルと並んだ時に“浮く”ようにという計算があります。

※「スプラトゥーン」も豆腐からスタートした

イカと人を合わせたような「インクリング」たちがインクで周囲を塗る「スプラトゥーン」も、開発の最初期ではキャラクターが四角い立方体(豆腐)であったというエピソードがある。「スプラトゥーン」に限らず、ゲーム開発において主人公が決まるまでは豆腐が仮置きされることが多い。

――理屈抜きの面白さがありつつ、マニアックなネタでもあり、目立つための計算もしている。

🔶トモぞヴP:もう一つ理由っぽいものがあって、これは5年位前に遡ります。当時「Marvel's Spider-Man」を遊んでいた時にバグが起きて、スパイダーマンが豆腐になっちゃったことがありました(※)。モデルの読み込み不良か何かでスパイダーマンの中心点が表示されただけのことだとは思うんですが、動画をTwitterにアップしたら何万かの「いいね」がついたんです。「豆腐が戦うと面白い」イメージの原点って、実はこういう所にあったのかも知れないですね。

※スパイダーマンが豆腐に

「スパイダーマンが突然バグってスパイダー豆腐になった」という投稿がバズり、ネットメディアでも取り上げられた

スパイダーマンが突然バグってスパイダー豆腐になった

— トモぞヴP (@TomozoP) December 5, 2020

何言ってるかわからないと思うけど本当にスパイダー豆腐なんです... pic.twitter.com/PWDwGfQBBz

――日常に起きたあらゆることが、ゲームのネタや発想を補強する材料になり得る。普段から面白さを受信するアンテナを立てておくことがいかに大事であるかがが分かります。主人公を豆腐にすることを決めた瞬間はいつですか?

🔶トモぞヴP:同人ゲームやインディーゲームのイベントである「デジゲー博」の帰り道でした。そこでもらった「GYAAR Studio インディーゲームコンテスト」のチラシを見つつ、「僕も何か作りたい」という思いが高まってきたところに、唐突に頭の中に豆腐が出てきた。だから、ぶっちゃけ思いつきなんですよ。他の受賞作である「SKY THE SCRAPER」や「パーリィナイトメア」みたいに理の先にあるものではないんです。

――これまでの経験からプリミティブなものを得意とするご自身の特性を理解していて、「Marvel's Spider-Man」の経験も頭の片隅に置きつつ、「デジゲー博」を見たことで創作意欲が高まり、これらの要素がリンクしたわけですね。他の受賞作を見ていかがですか?

🔶トモぞヴP:凄くいいと思います。人生そのものが乗っているような感じがある。僕の場合だと「たまに降ってくるものがある」といったところでしょうか。芸術家かぶれっぽくて恥ずかしいんですけど、結局今まで上手くいったものを見ると、そうとしかいいようがないんです。

――アイデアに降ってきてもらうために、何か心がけているところはありますか?

🔶トモぞヴP:ハイパーカジュアルゲームを作り始めた頃に読んだ「アイデアのつくり方」(※)の通りのことをやっています。最初は情報収集をしまくり、ホワイトボードに色んな要素を貼りだして関連したものを繋げる。死ぬほど考えたら、その後は考えるのを止める。そうすると、シャワーを浴びている時にアイデアらしきものが唐突にやってくるので、あとはそれを拾い上げて何とか企画にする。僕としては、頭の中で要素が運良く衝突するのを待っている感じですね。

※「アイデアのつくり方」

アメリカの実業家、ジェームス・W・ヤング氏が1940年に出版し、現在も読み続けられているビジネス書。「アイデアとは、既存の要素の新しい組み合わせである」「新しい組み合わせを見つけるのは、物事の関連性を見つけ出す才能による」とする。

――一度間をおくのがポイントですね。

🔶トモぞヴP:企画やアイデア出しの本質というのはこういうものなんでしょうね。逆に、自分の理屈だけで何か作ろうとして上手くいったことは一回もなかったですし。

――発想を得るために、普段からインプットを工夫されるようなことはありますか?

🔶トモぞヴP:YouTubeとX(旧Twitter)を見て、ゲームをしているだけのような気がしますね。映画もたまに見る程度だし。ただ、人よりゲームのことを少し多く考えている位ではある。結局、今は人生の全体重をゲームに寄せている状態なんです。それ以外に何もないから、必死になる他ないんですね。

――応募するには企画書とプロトタイプが必要ですが、企画書を作る上での苦労話はありますか?

🔶トモぞヴP:企画書については「コロコロコミック」の「コロゲープロジェクト」に応募した際にコンペで負けてしまい、その重要性を痛感しました。そこで桜井政博さんの動画(※)を見て「GYAAR Studio インディーゲームコンテスト」用の企画書を作ったんです。あとはコンテストに運営協力として参画するPhoenixxの代表取締役、坂本和則さんの記事を凄く読んで「この人たちはどういうものを求めているんだろう」と考えたりもしましたね。

※桜井政博さんの動画

「星のカービィ」「大乱闘スマッシュブラザーズ」といった作品に携わる桜井政博氏がゲーム作りについて語る動画「桜井政博のゲーム作るには」。「企画書の書き方【仕事の姿勢】」の回では、氏がフリーになってからの企画書制作についてまとめられている。

https://www.youtube.com/watch?v=E_lTgIBgRCc

――他のコンテストでの経験を活かし、次の機会に理詰めで挑んでいった。

🔶トモぞヴP:そうですね。企画書の壁打ち(※)をやっていなかったことも反省点でしたから、今度は先輩のゲームデザイナーに見てもらうことにしました。この先輩はとにかくゲームへの愛が深くて、例え業務外でも僕の相談に乗ってくれる凄く熱い方なんです。「これだと企画書じゃなくて、説明書になっちゃってるね」というアドバイスをいただき、そのまま夜通しゲームデザイン論や企画について語り合ったこともありました。

※壁打ち

誰かにアイデアを話すことで、自分の考えをまとめていくやり方。テニスの練習になぞらえてこう呼ばれる。

――親身になってくれる良い先輩ですね。

🔶トモぞヴP:もう本当に感謝しています。この壁打ちがなかったら「スゴイツヨイトウフ」は最後の一歩で通るものにはなってなかったんじゃないかと思いますね。企画書って、ずっと書いていると「これでいいのかな」って不安になって、どんどん余計なことばっかり書くようになるから、それが良くないんです。

――「コロゲープロジェクト」の時点では、もう少し違った企画書だったのでしょうか?

🔶トモぞヴP:何か、書かなくてもいいようなことばっかりずっと書いてるものでしたね。「横スクロールアクション」なんて書いてますが、これだと普通のゲームのキャラクターを豆腐に置き換えただけに見えてしまう。また、「誰にでも楽しめてクリアできる」なんてことも書いてるけど、ゲームってそういうものじゃないですか。200通の企画書が集まる中で、こんなことを書いているようじゃ埋もれちゃうよな……と反省しました。ただ、企画書で使っているビジュアル自体は、最初からあまり変わっていませんね。フォーマットはそのままで、伝えるべきところを明確にした文章を書くようにしたわけです。

――ビジュアルに凝るよりも、コンセプトを整理して分かりやすい文言を心がけた方が企画書の質がアップしたというのは興味深いです。

🔶トモぞヴP:先輩からはコンセプトの立て方やゲーム企画のイロハなど、第一歩となる部分を教えてもらいました。直感だけで作ってきた型を知らない状態に、型を授けてもらった気がしましたね。

――「GYAAR Studio インディーゲームコンテスト」への応募を通し、企画者としてもレベルアップできたというわけですね。インディーゲーム作りにおいてはネット上での評判を目にすることが多いと思います。クリエイターの中にはこうした声が怖いという方もいますが、他者の評価と向き合い続ける上でのコツのようなものはありますか?

🔶トモぞヴP:そうした怖さみたいなものは、最初からほとんど感じてないですね。そもそも僕が作っているものは批判的な意見が届くほど多くの人に見てもらえていませんから。加えて、個人として色んなゲームを発表してきた経験上、お客さんが言ってることじゃなくて、やってることを見るべきだ」という考え方が身についているんだと思います。

――「お客さんが言ってることじゃなくて、やってることを見ろ」。感想で書かれた言葉だけにこだわるのではなく、なぜそういったかが重要であるということですね。

🔶トモぞヴP:「スゴイツヨイトウフ」も皆さん「難しい」っていいながらプレイされています。「難しい」という言葉だけ見るとマイナスにも感じられますが、実際には何度もリトライされているので、それはもう成功なんです。死んで面白いゲームなら、もうそれだけでいいんじゃないかと思いますね。触り心地とテンポの良さがあれば、ある程度触ってもらえるものにはなるので、この部分だけはしっかりしていきたいです。

――他の受賞者たちとの交流はどうですか?

🔶トモぞヴP:「スゴイツヨイトウフ」の制作中も、ゲームシステムの根本で悩んだことがありましたが、皆さんのアドバイスで救われました。本当にありがたいと思いますね。

――どういった部分で悩まれたのでしょう?

🔶トモぞヴP:豆腐っぽさを追求するあまり“フルチャージしないと敵を倒せない”とか“1回1回のジャンプの責任を重くするため、空中で制御できないようにする”など変にややこしくしていた時期がありました。

――なるほど。ゲーム開発者が陥りがちなところですね。「GYAAR Studio インディーゲームコンテスト」では、受賞者対象のクローズドな試遊会が行われています。このバージョンを持ち込んでみていかがでしたか?

🔶トモぞヴP:べらぼうに難しくて、誰もクリアできない変なゲームになっちゃっていたことに気づかされました。一人でゲームを作ることでどんどん主観的に偏っていたから、定期的に他の人の目に触れさせないと歪みを補正できないんです。そうした意味で試遊会はありがたいですね。一人で作っているから、こういう締め切りがないと永遠に手を動かさないというところもありますし。

――試行錯誤する中で、クローズドな場でゲーム開発者に見てもらえるのは大きいですね。変更の良いところも悪いところもローリスクで気づくことができる。

🔶トモぞヴP:「パーリィナイトメア」のチャレヒトさん(※)のように、クリエイターとしての経験値を積んでいる人たちがアドバイスしてくれるのもありがたいですね。「こんなにあったけえ人たちがいるんだ……」と感動しました。

※「パーリィナイトメア」のチャレヒト氏

同作において、グラフィックと音楽以外の部分全てを担当する。インタビューはこちら。

https://note.com/gyaarcon/n/nca70004ea30c

――チャレヒトさんからは、どんなアドバイスをもらったのでしょう?

🔶トモぞヴP:ゲームの基本仕様を策定している際、先に進めなくなっちゃったことがあったんですが、チャレヒトさんから「間違っているかもしれないけれど、とりあえず1回進む方向を決めちゃうと楽ですよ」というアドバイスをいただいたんです。

――どうしようかと悩んで立ち止まるより、1回進んでから判断した方がいい。ゲーム開発者だからこそできるアドバイスですね。他の受賞者との関係性を表すとしたら、どんな言葉になるのでしょう?

🔶トモぞヴP:……人間競馬(※)の馬ですね。中学生の頃に読んだ「カイジ」というマンガで“大金を手に入れるため、みんなでビルの間に置かれた鉄骨を渡っていく”というエピソードがあるんですが、その時の主人公・カイジと仲間たちの関係性に近いと思います。みんな向いている方向は同じだけど、それぞれ苦難という鉄骨の上を歩いていて、お互いに声を掛けることしかできないけれど、その声が暖かい。最後尾にいるおじさんが、「自分はもうダメだから」ってカイジにお金のチケットを渡してくれて、振り返ったらもう落ちていたシーンも印象に残っています。あのマンガの中では、大金はもの凄い努力をして手に入れるものなんだということがいわれているので、賞金を手にした身としても感慨深いものがありますね。

※人間競馬

「カイジ」は福本伸行氏がギャンブルをテーマとして連載する漫画。人間競馬では、大きな借金を負った者たちを馬とし、細い鉄骨の上を渡らせる。

――苦難に立ち向かっている同志がいるということで勇気づけられるわけですね。

🔶トモぞヴP:所属できるコミュニティが増えたというだけでも充分にありがたいものがあります。受賞者用Slackには日報みたいに使う「timesチャンネル」というものがあるんですが、これは僕がお願いして作ってもらったものです。僕は雑に思考を垂れ流しながら作り続けていくタイプなので、適当に書き込める場所があるとありがたい。クローズドな、見られても困らないメンバーが集まる場所で進捗を書けるということには居場所を得られるような効果があります。皆さんがリアクションしてくださったり、あったけえ場所ですよ。

――特に個人開発者にはありがたい場所ですね。では最後に、コンテストに応募しようと考えている方へメッセージをお願いします。

🔶トモぞヴP:こんな飛びっきりに変なゲームでも通る余地があるコンテストなので、尖りまくったゲームで応募してみてもいいんじゃないでしょうか。このコンテスト自体も回を重ねていくとは思うんですが、新しい受賞者の方と良いコミュニケーションを取れたら楽しいですね。

――第2回以降が楽しみですね。ありがとうございました。

▼作品紹介:スゴイツヨイトウフ : とうふのアクション

とうふになれ。『スゴイツヨイトウフ』は、最高のとうふ体験ができる、2Dプラットフォーム物理アクションゲーム。

真のとうふになるため、ぷるぷるでハードな冒険に出よう。

steamストア:スゴイツヨイトウフ : とうふのアクション

©2023 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?