群馬県の醤油・味噌・漬物について知る料理教室 第2回「群馬発酵ごはんキッチン」に参加してみた。

「群馬発酵ごはん」って?

2023年11月25日に、群馬県醤油味噌工業協同組合が主催する「群馬発酵ごはんキッチン」の第2回目が行われました!

いつもは縁の下の力持ちに徹しているけれど、なくなったら毎日の食生活が成り立たない存在の醤油や味噌を想像力豊かな料理人に活用してもらい、それぞれの個性を知ってもらうというコンセプトの料理教室イベントです。

「群馬発酵ごはんキッチン」第2回目は

「出汁」と「醤油」のワークショップ!

2回目となった「群馬発酵ごはんキッチン」。第1回のテーマは「みそ」でしたが、今回の主役は「出汁」と「醤油」です。会場は前回と同じく「道の駅まえばし赤城」の調理室。今回も参加者みなさま自身に調理していただく「料理教室」形式です。1部と2部の2回開催で総勢28名の方が参加されました。

参加者のみなさんは到着した順番に4つの調理テーブルに3〜4人ずつのグループに分かれて座っていただき、群馬県醤油味噌工業協同組合の開会挨拶のあと、前橋市で醤油の小売販売をしている職人醤油の高橋万太郎さんから今回のワークショップのテーマの1つである「醤油」についてお話ししていただきました。

日常にあって当たり前、

日本人にとっての「醤油」の存在

「醤油って地味じゃないですか?」そう切り出した高橋さん。

万能調味料である醤油は日本人からしてみると、日常にあるのが当たり前すぎる存在であるがゆえに存在感が薄いと思われがち。しかし、そんな醤油も最近では海外からの注目度が非常に高く、その理由が近年世界中から関心の高い「発酵」の調味料であることが挙げられます。

また、薄暗い蔵にある大きな木桶に仕込まれた醤油は、長いものでは3年の月日をかけて発酵・熟成させます。海外でそのような製法に近いものはワインやウィスキーがありますが、そういった手間暇をかけて作られた醤油が、日本の市場では驚くほど安い価格で市場で販売されていることに、海外の人たちはとても驚くそうです。地味と思われがちな醤油の新たな側面を知る興味深いお話でした。

群馬県の醤油の生産量は、

全国3位!

意外なことに群馬県の醤油の生産量は、なんと全国3位。その理由は館林市にある正田醤油さん。醤油メーカーとしても全国3位の規模で、主に飲食店で使用されるものやお弁当などに付いている醤油を作っており、もしかしたらみなさんが一番口にしているのが正田醤油さんの醤油かもしれないとのことでした。

醤油についてのお話の後、今回の料理教室を担当していただく先生にご挨拶いただきました。群馬発酵ごはんキッチン第2回は、前橋市の和食店「菜穀和食むくび」店主、岩崎暑正さんを先生にお迎えしました。岩崎さんは前橋市敷島町でお店を営んでおり、日頃お客様から「大将」や「マスター」、「岩崎さん」と呼ばれているので今日も気軽に呼んでくださいとのことでした。

「おなかをいっぱい」ではなく「おなかを満たす」料理

今回の参加者は「菜穀和食むくび」のファンの方が多かったようです。まだお店に訪れたことはなくても、いつか訪れてみたい憧れのお店の料理教室だから参加しました、という声も多く聞かれました。それだけ地元に愛されている岩崎さんの料理は「やさしい味」という感想を持たれる方が多いそうです。

「おなかをいっぱい」にするよりも「おなかを満たす」料理をいつも心がけて作っている岩崎さん。素材の良さを活かすのはもちろん、素材の扱い方にもこだわり、料理に必ずひと手間かけて提供する、旬の食材を活かした料理が人気の秘密のようです。

素材や料理によって醤油を使い分ける

調理に入る前に職人醤油・高橋さんの案内により、各テーブルにて醤油の「テイスティング」が行われました。醤油は熟成期間や素材の分量によって大きく6種類に分類されるそうです。

醤油の分類をワインに例えて「淡口醤油」は見た目も薄く、塩気が強くさっぱりとしているのが特徴で、白ワインと同じようにさっぱり系の料理に合うそうです。「甘口醤油」「濃口醤油」はよく家庭でも使われるタイプで、白ワイン赤ワインのどちらにも対応できる万能なものだそうです。「再仕込醤油」「溜醤油」は、赤ワインのようにステーキや赤身の魚など、味の強い素材やソースをかけて食べたいものにおすすめとのことでした。

今回のワークショップで言うと、お出汁の風味を活かしてくれるのは意外にも淡口醤油だそうです。特におすすめなのが淡口醤油を白身魚に「かけ醤油」として使う方法。塩やレモン果汁をかけていただくような、素材の味をそのまま活かしていただきたい時に使ってほしいそうです。逆に素材の力がない時は、再仕込醤油など強い味の濃口醤油を使うなど、素材や料理によって醤油の種類で使い分けをすることによって、料理や食事がまた一段と面白くなるのではないかとお話しいただきました。

各テーブルには、淡口醤油1種類と濃口醤油2種類が用意してあり、小さなカップで淡口醤油と濃口醤油のテイスティングを行いました。

テイスティング醤油

・正田醤油 淡口醤油(淡口醤油)

・有田屋 丸大豆仕込天然醸造醤油(濃口醤油)

・岡直三郎商店 日本一 国産丸大豆しょうゆ(濃口醤油)

濃口醤油からテイスティングしたのですが、たしかに味にコクと深みがあり旨味成分の感じられる醤油でした。それに対して淡口醤油は、塩気がとても強く感じられさっぱりとしており、素材の良さを引き立てる強さがありました。参加者のみなさんも口々に感想を述べられており、それぞれの持っている個性を知ることのできる良い機会となったようです。

プロに教わるスペシャルな出汁の引き方

今回は、かつおぶしをたっぷりと使って、岩崎さんが普段お店で使用するスペシャルなお出汁の引き方を教えていただきました。みなさんが普段よく目にする「はながつお」には血合いが入っているので二番出汁向きで、一般の方は普段あまり目にすることのない「血合い抜きのかつおぶし」を今回の一番出汁に使用します。

出汁は引き立てがいちばん美味しいので、出汁を引いた後はすぐに氷水に漬けて冷やし、2〜3日で使い切ってほしいそうです。調味料が入ると若干日持ちが長くなるそうですが、なるべく早めに使い切ってほしいとのことでした。

【一番出汁】

大きな鍋のたっぷりのお湯にかつおぶしをふわっと入れるのがコツで、かたまりで入れると出汁がよく出ないそうです。また、鍋に入れた後のかつおぶしはあまり触ったり動かしたりしないのが大切で、お湯の中のかつおぶしを動かしすぎると出汁に濁りやえぐみが出てしまうそうです。かつおぶしを取り出す時も一番出汁の時は絞ったりしないようにとのことでした。

一番出汁を合わせるのにおすすめの料理は、最後まで飲み干すようなもので、岩崎さんのお店では「お吸い物」に使用するそうです。また、一番出汁と醤油の組み合わせですが、一番出汁にはなるべく色を付けたくない料理であることが多く、淡口醤油を使用するそうです。さらに一番出汁の繊細さを楽しんでいただきつつも、塩だけではどうしても足りない旨味を加えるために、淡口醤油を合わせるとのことでした。

【二番出汁】

繊細な一番出汁に対して、一番出汁の出汁がらを利用して引くのが二番出汁です。とは言ってもボコボコ沸騰させてはいけません。やさしく沸騰させるように気をつけます。また、一番出汁と違ってかつおぶしを取り出す時に硬く絞って良いそうです。二番出汁に合わせる料理は煮炊きして調理するものがおすすめだそうで、例えば大根や鍋料理、炊き込みご飯、魚や肉料理などです。茶碗蒸しも二番出汁で良いそうです。

二番出汁と醤油の組み合わせに関しては、使う食材によって濃口醤油や溜醤油を使うそうで、再仕込醤油や溜醤油など旨味の強い濃い醤油は、魚料理や肉料理など、しっかり調理したい時に使用するそうです。

出汁と醤油を活かした本日のメニュー

出汁の引き方を教わった後はいよいよ調理開始です。岩崎さんが引いてくれたお出汁を使って作る本日のメニューはこちら!

・春菊と水菜の茶巾

・焼きブリみぞれ酢

・豚バラ肉きのこ煮

また上記のほかに、岩崎さんから「小海老とさつま芋のごはん」と「蛤吸い物」、「みたらし白玉アイス」をご用意いただけるそうです。

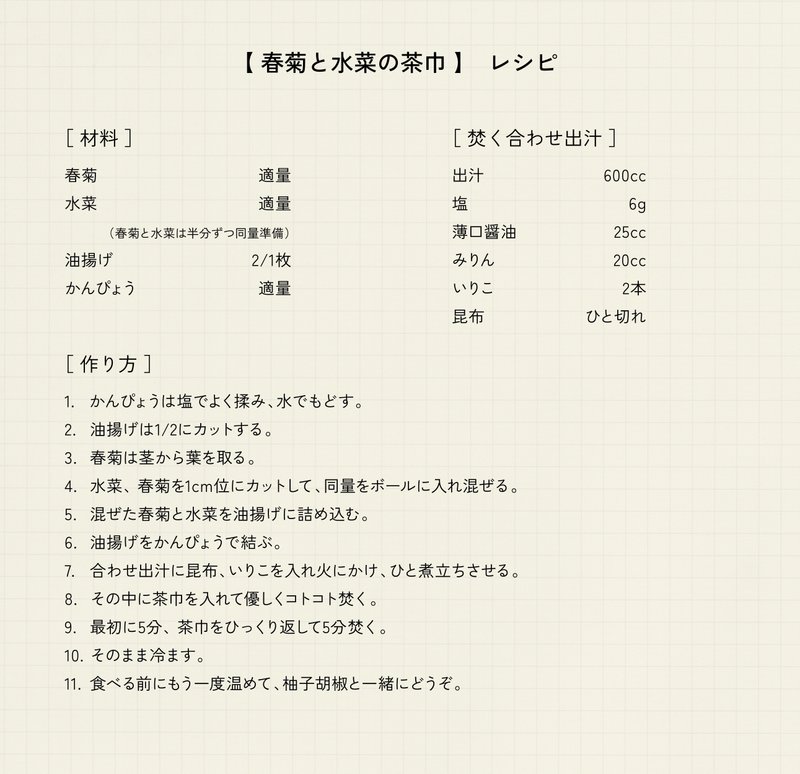

【春菊と水菜の茶巾】

春菊と水菜は茶巾の大きさによって量を調節します。最初、茶巾に入れた野菜が多すぎてかんぴょうで結んで綴じれなくなったのですが、入りきらない野菜は無理に詰めなくて良いとの岩崎さんからの助言で、入りきらなかった野菜は茶巾を出汁で焚く時にそのまま鍋に入れて調理します。かんぴょうも結びやすい細さに縦に切ると扱いやすくなりました。茶巾の油揚げは油分も楽しんでいただきたいとのことで、油抜きをせずに使います。油抜きをすると破れやすくなってしまうというのもあるそうです。ほんのり甘くしたい人は焚く時に出汁に砂糖を足しても良いそうです。

【焼きブリみぞれ酢】

魚は刺身用のものを使用して、焼き加減はレアで表面の焼き目はパリッと香ばしい一品に仕上がります。参加者の中には、レアで仕上げる方や中までしっかり火を通したい方など、さまざまだったので、時間差を付けて焼き上げました。もちろんどちらの焼き加減も美味しくいただけます。今回はブリを使用しましたが、脂身の多い魚の方が、おろし大根と土佐酢で仕上げたさっぱりとしたみぞれ酢にとてもよく合います。おろし大根はたっぷりとかけた方が美味しいので、がんばって多めに大根をおろします。

【豚バラ肉きのこ煮】

今の時期のきのこは手頃な価格で手に入るのでたっぷりたくさん使用します。舞茸やしめじなどは参加者みなさんで楽しく会話しながら手で裂き分けます。ごぼうに火が入ればあとはきのこを投入、豚肉はしゃぶしゃぶ用のものを使うとすぐに火が通り早く仕上がります。全体に火が通れば完成です。たっぷりと出汁を吸ったきのこを柔らかい豚肉で包んでいただきます。豚肉ときのこはとても相性が良く、一緒に煮詰めて仕上げるだけなので、時間のない時や大勢で食べる時におすすめの一品です。

各テーブルごとにお楽しみの実食!

料理が完成したら、各テーブルごとにみなさんで実食です!

丁寧に引いた出汁で作った料理は、どれも美味しく、体にも心にもとても優しく沁みました。

「春菊と水菜の茶巾」は、油揚げにたっぷりと染み込んだ出汁が口いっぱいに広がり、シャキシャキとした野菜の歯ごたえとの組み合わせが絶妙な一品でした。

「焼きブリみぞれ酢」は、おろし大根に染み込んだ出汁と、焼き目香ばしい脂の乗ったブリとの相性が非常に良く、また見た目もとても上品な仕上がりでした。ぜひ仕上げに器などにもこだわってみてくださいと、岩崎さんはおっしゃっていました。

「豚バラ肉きのこ煮」も、出汁が染み込んだきのこ類を豚肉で包んで頬張ると、とてもジューシーで食べやすく、たくさん作って取り分けて食べる大皿料理としてもおすすめなので、みんなで囲んでいただいてみたいと思いました。

また、岩崎さんに用意していただいた「小海老とさつま芋のごはん」は小海老の旨味がよく沁みていて、ほっくりとしたさつま芋との組み合わせが素晴らしかったです。またとても大きな蛤が入った「吸い物」は、まるで料亭でいただくような味わいで、これで参加費の料金だけでは安い!との声がたくさん聞かれました。このような価格で開催できるのも群馬県醤油味噌工業協同組合のお力添えによるものなので、みなさんも良かったら料理教室の感想など、ご自身のSNSで発信してくれたらうれしいです!

最初に出汁をたっぷりと丁寧に引くことで、その出汁を使った調理は少し手を加えるだけで、とても奥深く味わい深い料理ができることが、今回参加者のみなさんにとって、新たな発見や体験となったのではないでしょうか。

やさしい味に癒された、みなさんの感想

今回参加されたみなさんの感想をいくつか紹介します。

「濃い味が苦手なので、今回どれもやさしい味で美味しかったです」

「作った料理はみんなお出汁がきいていて、体に良い味がしました」

「出汁を今までより身近に感じられるようになりました」

「出汁さえ取ってしまえば、あとの調理は簡単だったので、今度真似してみたい」

「むくびさんはまだ行ったことが無かったけれど、ずっと行ってみたいと思っていた憧れのお店だったので、今回参加できてとても良い機会になりました」

「高いかつおぶしを買って、出汁を引くところから真似してみたいと思います」

「出汁を取るのが大変そうだけど挑戦してみたいです」

日本へ世界へ広めていこう!群馬の醤油と味噌

以上のように、群馬発酵ごはんキッチンは、参加者のみなさんにとってただ料理をいただくだけではなく、自身で調理することによって、新たな出汁や醤油との体験を提供し、地元の発酵食材に接することのできる良い機会になったのではないかと思いました。近年では世界中から発酵食品・発酵調味料に対する期待が高まっており、日本食や地域食への理解や関心がさらに広がっていると感じました。

今年の「群馬発酵ごはん」イベントは今回ですべて終了です。

醤油・味噌の世界を知ってみたくなりましたか?来年も引き続き、群馬県の醤油味噌を全国や世界へ発信していけるような面白い企画を計画中ですので、みなさんどうぞお楽しみに!少しでもご興味がありましたら「群馬県醤油味噌工業協同組合」のSNSをチェック、ぜひフォローしていただけますと幸いです♪

文:NiRO inc. 善養寺良子

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?