紙芝居

またまた「読み聞かせ」の話・・・・

紙芝居…懐かしいでしょう?

とはいえ、自転車の荷台に括りつけてチリンチリンとやってくるものではありません。このわたしでも結構な年数生きておりますが、生まれてこの方そのような紙芝居に出会ったのはたったの1度きりでございまして…あまりに幼い頃でしたので、その時にどんな話を読んでいただいたのかすら覚えておりません。ただ、短く切った割り箸2本の先に水色の塊の着いたものを、両手に一本ずつ箸を横に広げ、くるくるっと練りながら舐める水飴を、友達と買った記憶だけが残っています

さて、読み聞かせですが、紙芝居はたいてい、読みやすいように小学校低学年程度の漢字にふりがな、ひらがなで記されております。が、時々変なところで区切られていたりするので、慣れないと妙な単語になってしまったり、イントネーションが歪んだりしてしまいますので、わたしはこのように、付箋で読みやすいように言葉を足したり変えたりしています ↓ ↓ ↓

これが正しいやり方かどうかは解りませんが、とにかく『読み聞かせ』は噛まないことが第一なので、聞きやすいように読まねばなりませんので、うまいこと繋げなければなりません

紙芝居はだいたい12枚が平均で、それ以上になると16枚が多いのかな? これまでで見た紙芝居の中でいちばん多いと感じたのは『グスコーブドリの伝記』だったように思うけど…あそこまで長いと読んでる方も申し訳なくなってくるくらい

見比べたことはありませんが、作り手が違えば原作をそのままというわけにはいかないでしょうし、紙芝居は絵本よりも文字が少なめにできているように感じます。なので、絵本の醍醐味(かどうかは解りませんが)「繰り返し」の部分がはしょってあったりします

例えば、下記に付箋で足したように、物語の中で要になる部分が、絵本だと繰り返し出てくるのに対し、紙芝居では省略されている場合があるので、わたしはあえて書き加えて読むようにしています ↓ ↓ ↓

例えば『さるかにがっせん』を例に取り上げますと、カニの子が猿を退治に行く道すがら、蜂、栗、猿、臼、牛のふんなどが次々に現れて「どうしたんだい?」とやってきます。これが絵本ですと、それぞれが同じように語り、カニの子は「猿を退治に…」となり一丸となって後半に向かいますが、紙芝居の場合(絶対ではありませんが)、最初の蜂のセリフのあとは「わたしも一緒に参りましょう」と、なぜ出掛けていくのかのくだりが省略されていたりするのです。でも、この繰り返しこそが子どもの心を動かすのではないかと思いますので、それぞれの登場シーンに「どうしたんだい?」「猿を退治に…」のセリフを加えて読み聞かせをするというわけです

有名な『大きなかぶ』にもありますように、おじいさんをおばあさんが引っ張って、おばあさんを娘が引っ張って…と、次々と助けを呼びに行った後、最初から繰り返す場面がありますね。あれがあるからこそ、どれほどカブが大きくて引き抜くことが大変かということが伝わりますし、繰り返すことでクライマックスに向けて高揚感も増すのではないかと思うのです

ですからわたしも、出会いの場面や、大事な話の流れでもある繰り返しの部分を大事にしたいと考えている次第です

それと、もうひとつ・・・・

紙芝居には本文の下の方に、しばしば注釈が記されていることがあります。それが「かなしそうに」とか「ゆっくりと」とか「うたうように」などです。ここで困るのはおそらく「うたうように」という注釈。たまに音階のついた歌が丁寧についている場合もありますが、みんながみんなピアノを弾けるわけでも、音符を読めるわけでもありませんから、真面目にこれをする方に会ったことはありません。もちろん授業であれば可能なのでしょうけれど・・・・限られた時間でそれをするのは容易ではありません。なので、素人さんは、まぁ適当に節をつけてやれば問題はないのですが、なかなかできない方もいらっしゃいます

そこで助けて「おはなしのくに」となるわけですが、これもみんながみんなそうしているわけではありません

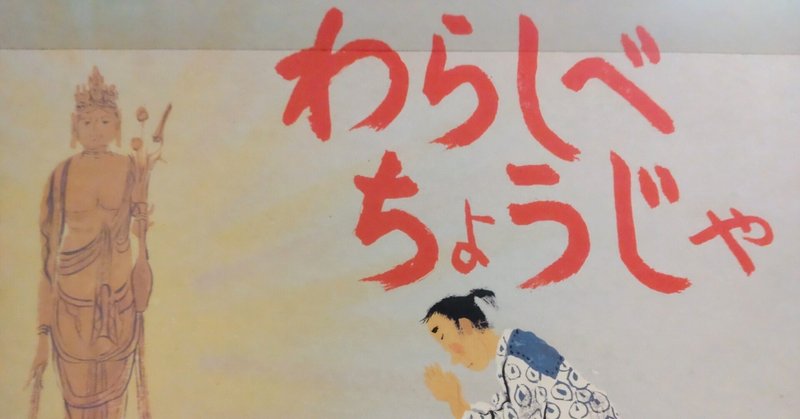

この『わらしべちょうじゃ』に関して、テレビっ子のわたしには子どもの頃に観た記憶が助けになりました。というか、先ほどから申しております通り、場を盛り上げるための「繰り返し」の部分がここで生きてくるわけです

わたし、ず~っと気になってたんです。これは経験からなるもので、この繰り返しの歌こそがわたしを読み聞かせに焚きつける要因となっているといっても過言ではありません。ずっと頭に残っていた「わらしべちょうじゃ」の歌をここで披露しようと考えたわけです

ありがたや~ありがたや♬ 観音様のお恵みじゃ・・・・

一言一句とは言いませんが、とにかくメロディが残っているのを頼りに、またまた歌ってまいりました。わたしはこの歌のおかげで今でも『わらしべちょうじゃ』が大好きですし、子どもたちの胸にも、このように「ひとに親切にするといいことがある」よ…的な教訓を残したいと思いました。「棚からぼたもち」といってしまえば詮無いことではありますが、ここはあえて「災い転じて福となす」を強調したい!

紙芝居を読んだ後、担任の先生が「真面目に生きていればいいことがあるんだね」といってくださったのもまた、わたしが読み聞かせで伝えたいことを理解してのことだと感謝しております

今回は少し熱く語ってしまいましたが、そんな感じでわたしの読み聞かせボランティアはまだまだ続くのでしたヾ(≧▽≦)ノ

お付き合いいただきありがとうございました

いつもお読みいただきありがとうございます とにかく今は、やり遂げることを目標にしています ご意見、ご感想などいただけましたら幸いです