意思決定が通らず困っているDX担当者に贈る、アサーティブコミュニケーション

DXという分野は課題感や技術以上に、関係各所とのコミュニケーションの難易度が高い分野だと思っています。社内であれば、既存の事業と比べかなり新しい分野に取り組むことになり、関係各所に理解して協力頂くための調整が必要になります。またDXは自社のアセットだけでは完結せず、複数の外部の会社と共創する例の方が多いです。

このような複数のステイクホルダーがいる中で、上手く合意形成をしてプロジェクトを進める力はDXにおける必須スキルだと考えています。

とはいえ参考になる書籍が少ない中で、アサーティブコミュニケーションという手法が、上手な意思決定をする上での一つの武器になると思っています。

今回の記事ではアサーティブコミュニケーションの概要からケーススタディまで紹介していきます。

1.アサーティブコミュニケーションとは何か

アサーティブコミュニケーションとは、「自分の意見をしっかりと伝えつつ、他人の意見も尊重する」コミュニケーション方法です。

これは、「自分だけが正しい」と言い張ることでも、「何も言わずに従う」ことでもありません。自分の考えをしっかりと伝える一方で、相手の立場も理解しようとするコミュニケーション方法です。

メリットとしては、下記が実現できる可能性があることです。

職場での意見の衝突を減らす: 自分の考えをしっかり伝えることで、誤解や不満を減らすことができます。

信頼関係の構築: 他人の意見を尊重することで、相手からの信頼を得ることが容易になります。

自分のストレスを減らす: 自分の考えをしっかりと伝えることで、抱えているストレスを減らすことができます。

つまり、アサーティブなコミュニケーションは、職場での対立を減らし、より良い人間関係を築き、自分自身のストレスを軽減するために重要なスキルです。

2.アサーティブコミュニケーションの要点(DESCメソッド)

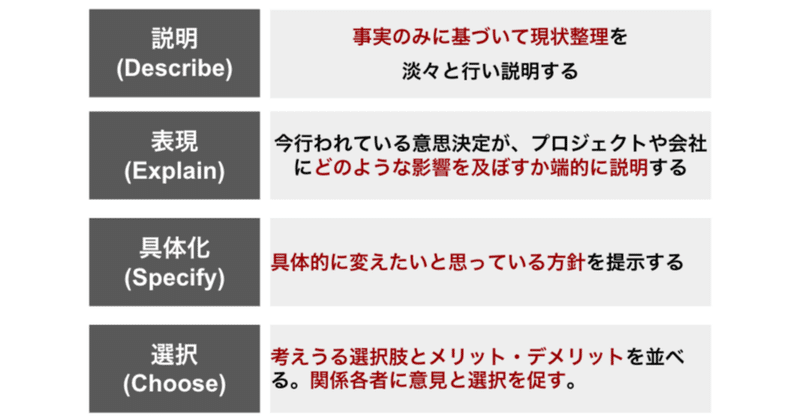

アサーティブコミュニケーションを効果的に行うためのフレームワークとして、DESCメソッドがあります。これは、以下の4つのステップで構成されます。

説明 (Describe): 状況や問題を客観的かつ具体的に説明します。

表現 (Explain): その状況が自分にどのような影響を与えているかを表現します。

具体化 (Specify): 望む変更や結果を具体的に提案します。

選択 (Choose): 可能な選択肢や解決策を提示し、共通の理解を目指します。

説明(Describe)する際には明確かつ具体的に、表現(Explain)する際には非言語的シグナルを用いて、具体化(Specify)する際には感情を管理し、選択(Choose)する際には傾聴と共感を重視します。

これらのステップを踏まえて、アサーティブコミュニケーションの効果的な実践を支える要点は以下の通りです。

1. 説明 (Describe):

状況や問題を客観的かつ具体的に説明します。このステップでは、個人的な感情や解釈を避け、事実に基づいて状況を説明することが重要です。具体的な事例やデータを用いて、誤解を避けるように努めましょう。

・感情ではなく事実に基づいて説明する

・具体的な事例やデータを用いる

・誤解を避けるための明確な表現を使う

2. 表現 (Explain):

その状況が自分にどのような影響を与えているかを表現します。自分の感情や考えを率直に表現することで、相手に自分の立場や視点を理解してもらうことができます。

・自分の感情や考えを率直に表現する

・自分の立場や視点を明確にする

・相手に自分の感じ方を理解してもらうための具体的な表現を用いる

3. 具体化 (Specify):

望む変更や結果を具体的に提案します。期待する結果や行動を明確にすることで、具体的な解決策へとつなげることができます。

・ 期待する結果や行動を明確にする

・具体的な解決策を提案する

・双方が納得できる提案を心掛ける

4. 選択 (Choose):

可能な選択肢や解決策を提示し、共通の理解を目指します。相手の意見を尊重しつつ、自分の意見もしっかりと伝えることで、双方が納得できる解決策を見つけることができます。

・可能な選択肢や解決策を提示する

・相手の意見を尊重する

・自分の意見もしっかりと伝える

3.アサーティブコミュニケーションが必要な、意思決定に苦労するプロジェクトの例

例を交えながらアサーティブコミュニケーションの例を出していきたいと思います。具体的かつ架空のプロジェクトが良いため、下記例をChatGPTに書いてもらいました。

会社:「化学イノベーション株式会社」 部署:商品開発部 プロジェクト:環境に優しい新素材を用いた製品開発「プロジェクトX」

主人公

プロジェクトリーダー:佐藤さん(女性)

他の登場人物

部長:田中さん(男性)

チームメンバー:山田さん(男性)、鈴木さん(女性)

問題の発端

佐藤さんは、プロジェクトに新しい素材を使用することを提案しますが、田中部長は「新しい素材はコストがかかるし、信頼性が確立していない。従来の素材で十分だ」と反対します。普段から既存のやり方にこだわるタイプの部長です。山田さんは、新しい素材に興味を示しながらも、部長の意見を支持する姿勢を見せます。鈴木さんは「新素材は供給が不安定で、リスクが大きい」と新しいアイデアに反対の立場を取ります。

佐藤さんの思い

佐藤さんは、この新素材が製品の革新性と環境への影響を大きく改善できると信じています。しかし、田中部長の保守的な姿勢と鈴木さんの懐疑的な意見に直面し、どう自分の提案を通すか悩んでいます。彼女は、プロジェクトの成功とチームの士気を保ちながら、自分のアイデアを実現させたいと考えています。

4.アサーティブコミュニケーションを用いた問題解決のステップ

では、先ほどの状況を佐藤さんがアサーティブコミュニケーション(DESCメソッド)を使って行動を起こしていくステップを説明します。

1回のミーティングのプレゼンで、ステップ1から4までを順を追って説明していくイメージを持ってもらうと分かりやすいです。

ステップ 1: 状況の説明 (Describe)

まず、現状を事実に基づいて整理します。現状にやるせない感情があったとしても、まずは事実に従って整理します。

佐藤さんの行動: 佐藤さんは、新素材の導入に関連する現状と問題点を客観的かつ具体的に説明します。彼女は、市場のニーズ、競合他社の動向、環境への影響などのデータを用いて、新素材導入の必要性を強調しました。このアプローチは、チームと上層部の理解を深め、サポートを得るために不可欠です。

アサーティブコミュニケーションのポイント: 状況を明確にし、感情ではなく事実に基づいたコミュニケーションを心掛けることが重要です。これにより、相手に対する尊重と理解を示しつつ、自己の立場を明確に伝えることができます。

ステップ 2: 影響の表現 (Explain)

ここで初めて自信の感情や意見が出てきます。ここで大事なのは自分個人の感想や影響を語るだけではなくチームへの影響に広げて語り、共感と理解しやすくすることです。

佐藤さんの行動: 佐藤さんは、提案が却下された場合、チームのモチベーションやプロジェクトの成功にどのような影響を及ぼすかを表現します。彼女は「この提案の却下は、私たちのイノベーションの機会を減少させ、市場での競争力を損なう可能性があります」と述べました。彼女の目的は、自分の感情や懸念を率直に表現することで、同時にその影響をチーム全体に広げ、共感と理解を得ることです。

関係者の行動: 田中部長は「リスクを避けることも重要だ」と応じ、鈴木さんは「現状維持が最善」という立場を固持しました。これにより、佐藤さんの提案の影響に対する懸念がさらに高まりました。

アサーティブコミュニケーションのポイント: 佐藤さんは、自分の感情や懸念を事実に基づいて率直に表現し、提案の重要性と緊急性を強調します。アサーティブコミュニケーションでは、自分の考えや感じていることをオープンにすることが重要であり、これにより相手に対する尊重と理解を示しつつ、自己の立場を明確に伝えることが可能となります。

ステップ 3: 変更の具体化 (Specify)

単に現状と課題を提示しただけではチームに変化は起こらず、最悪文句を言っただけになってしまいます。そこで具体的な変更案を提案し、実際に問題解決に向けて動けるように議論をつなげていくフェーズです。

佐藤さんの行動: 佐藤さんは、提案が却下された問題点とその影響を踏まえて、具体的な変更案を提示します。彼女は「初期段階では新素材の限定的な使用を開始し、その結果に基づいて全体的な導入を検討します。この方法では、コストとリスクを低く抑えつつ、新素材の効果を評価できます」と提案しました。

アサーティブコミュニケーションのポイント: 佐藤さんは、問題の根本的な要因と影響を明確に理解し、それに基づいて具体的かつ実行可能な変更を提案しました。これにより、彼女は自己の立場を堅持しつつも、問題解決に向けた積極的なアプローチを示しました。

ステップ 4: 選択の提示 (Choose)

提案は持ち込みつつも複数の選択肢を提示し、関係者自身に選択の余地を与えることで建設的な議論や意思決定ができるようにします。

佐藤さんの行動:

佐藤さんは、チームメンバーに以下の選択肢を提示しました。

選択肢1: 新素材の試験的な導入

メリット: 新しい機会の探索、技術的な実現可能性の確認。

リスク: 初期コスト、未知の市場反応。

選択肢2: 現状の素材を維持する

メリット: 既知のコストとリスク、安定した市場反応。

リスク: イノベーションの機会損失、競争力の低下。

選択肢3: 他の代替案を模索する

メリット: ポテンシャルな新しい解決策の探索。

リスク: 時間とリソースの投資、不確実な成果。

関係者の反応:

田中部長と鈴木さんは、提示された選択肢を検討した後、新素材の試験的な導入を支持することにしました。彼らはこの選択が、リスクを管理しつつ新しい機会を探る最適な方法であると判断しました。

アサーティブコミュニケーションのポイント:

佐藤さんは、関係者に対して複数の選択肢を提示し、それぞれのメリットとリスクを明確にしました。このように、関係者に対して選択の余地を与えることで、自身の提案に対する支持と共感を得やすくなります。また、各選択肢の利点と限界を公平に示すことにより、関係者が情報に基づいて合意に至ることが可能になります。このプロセスは、全員が参加感を持ち、共同で意思決定を行うことを促進します。

まとめ.アサーティブコミュニケーションは、意思決定が行き詰まった時のプレゼンのアウトラインに非常に有効

アサーティブコミュニケーションは、関係各所へのプレゼンの説明骨子に使うことが一番の使い所だと思っています。

上手く意思決定が進まない憤りをかかえ悶々とした時、ひとまずDESCに従って下記を書き出します。

・状況の説明 (Describe)

・影響の表現 (Explain)

・変更の具体化 (Specify)

・選択の提示 (Choose)

その後、それぞれ下記のように整理します。

Describe: プロジェクトの現状整理を、事実のみに基づいて淡々と行う

Explain: 今行われている(もしくは却下されようとしている)意思決定が、プロジェクトや会社にどのような影響を及ぼすか端的に説明する

Specify: それを避けるために、具体的に変えたいと思っている方針を提示する

Choose: 自分の推したい選択肢だけではなく、考える選択肢を並べ、メリット・デメリットを並べる。関係各者に意見と選択を促す。

上記に従って資料を作っていけば、伝えたいことを端的に伝えつつ、選択肢を提示することで建設的な意思決定にチームを誘導していけるプレゼンが完成します。

個人的な所感で言うと、意思決定がうまく進まない場合は状況の説明 (Describe)と影響の表現 (Explain)十分に出来ておらず、関係者に正しく現状を伝えられていないことも多いです。

資料を作ろうとしてはたと手が止まったとしたら、まずは現状と影響を整理してみることをお勧めします。

いざ意思決定で困った時、上記を思い出して実践してみて頂けると幸いです。

それでも行き詰まった時、下記からご相談ください。お力になれれば幸いです。

企業・個人へのお問い合わせはこちら

アプリボットDX事業部のホームページはこちら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?