「好きだからこそ舞台化してほしくない」を言語化する

本日、推しコンテンツである「Paradox Live」(パラドックスライブ:通称パラライ)のライブ昼公演に行ってきました。

めちゃめちゃ良かった…。この感想はまた別記事にするかもしれません。

そして夜公演ではなんと舞台化が発表されており…2.5次元舞台オタクでもある私は興奮が抑えきれません…!!!!

ところで、アニメやマンガなどで舞台化が発表されると必ず聞かれるのが「原作が好きだからこそ、舞台化してほしくないなぁ」というお声です。

舞台化に限らず実写映画化やドラマ化など、2次元→3次元のメディアミックスが発表される時にはよく目にするご意見ではないでしょうか?

個人的には舞台化バッチコイ!!!ですが、一方「好きだからこそ不安、やってほしくない」という方々の気持ちもとっても分かります…。

そこで今日は、「好きだからこそ舞台化してほしくない」の言語化と、バッチコイ派の私はそれをどう受け止めているのか、書きたいと思います。

※ちなみに舞台化に抵抗ある/ない、どちらかの意見を批判・擁護する意図はありません!!私は舞台化に抵抗無いというだけです!!人それぞれ!

抵抗を感じる理由:別物になってしまう

2次元/3次元、キャラ/人間、アニメ/舞台、声優/俳優、…

次元を超えたメディアミックスでは、何をどう考えても別物になる要素がたくさんあります。同じ作品の名前を冠しているのに、別物。しかも自分は先に展開していた原作の方が好き…となると、苦手感を覚えるのも当然のことだと思います。

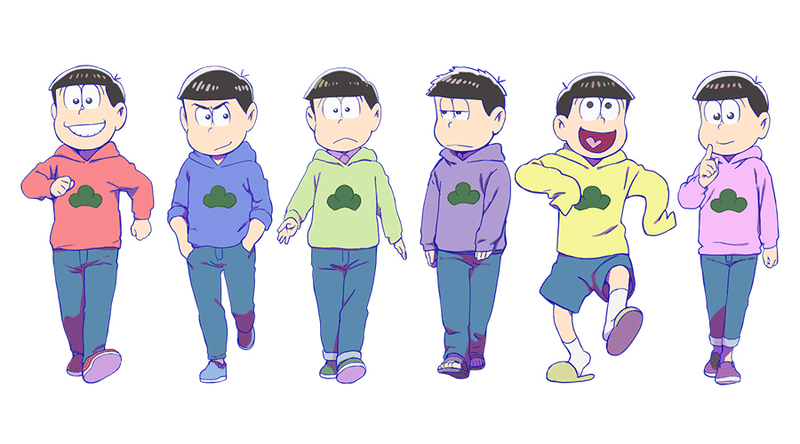

私が一番初めに「舞台化!?え~?」となったのは舞台・おそ松さんでした。あの六つ子を人間がやるのはどう考えても無理があります。なにせ等身が違う。

しかし、この松ステが私を2.5の沼に引き入れる一番最初の作品となるのです…。今となってはバッチコイ派の私が松ステによって払拭された3つのポイントを記しますと、

バッチコイ➀予想以上の完成度

バッチコイ➁予想以上のイケメン

バッチコイ③キャラクターの概念化が起こる←これ重要

という感じです。

バッチコイ➀予想以上の完成度

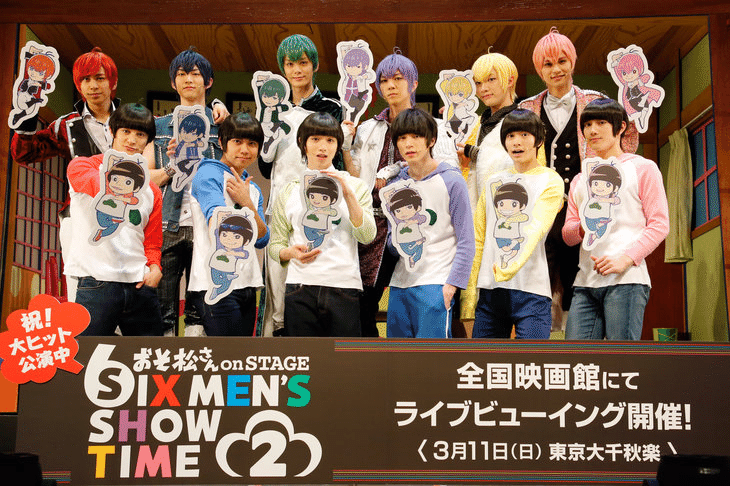

自分が思っていた以上に全てのクオリティが高かった。音楽・衣装・ビジュアル再現度などはもちろん、役者の方の作り込みやキャラの研究が想像以上でした。おそ松さんだと四六時中口を開けているキャラとか、半目で猫背のキャラがいますが、完璧に抑えたうえでキャラ独自の心情表現に踏み込んでいました。

初演の記者会見でやられてライビュ行った思い出

バッチコイ➁予想以上のイケメン

なんだかんだイケメンには弱い…。インスタとかで芸能人の写真を「かわいいな~」と流し見するだけで時間が経つことあると思うんですが、ビジュアル的に人の目を捉えられる資質ってあると思うんですよね~(あまり人の見た目に関する事を言うの良くないかもと思いつつ…ルッキズム的なことは別記事で書こうと思います)

2.5次元舞台の俳優さんたちはイケメンがまぁ多いので、何だかんだ見ていてハッピーになります。現地で観劇した日にはそのイケメンが自分の横を通ったりファンサしたりするので、ドキドキして結局その場を大満足で楽しめてしまいます。

自分がうちわを作る日が来るとは

バッチコイ③キャラクターの概念化が起こる←これ重要

この概念化が起こるかどうかが、舞台に抵抗あるか否か、のキーポイントになるのだと思ってます。

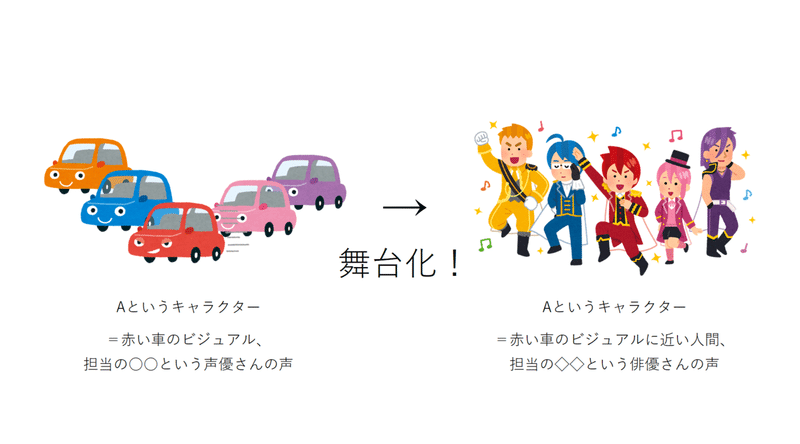

そもそも原作を見ている時って、「こういうビジュアルでこういう声をしている」とキャラクターを認識しています。それゆえに、ビジュアルも声も(3次元の中ではかなり寄っていますが)別物らしき舞台の世界観に抵抗感を抱きやすいのではないでしょうか。

だったのが…

こうなる。別物のような感じがして当然。

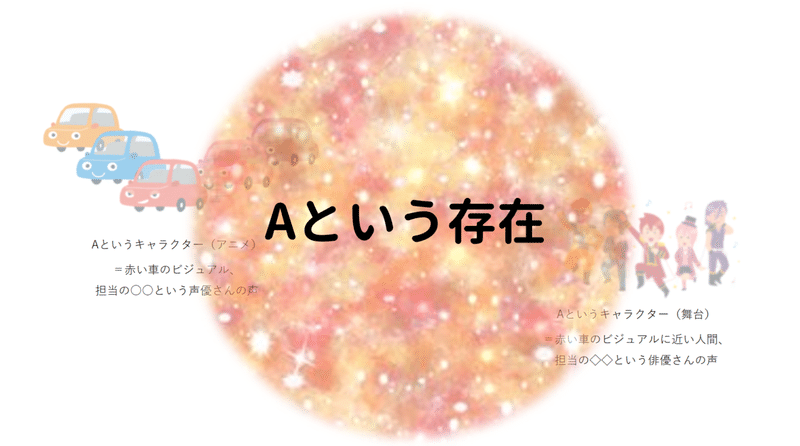

しかし!舞台の中で役者さんが必死に解釈を重ね、キャラを同じ3次元空間に引き出そうと演技をしてくれている時、私はキャラクターをもっと概念的に認識するようになっていく感覚を覚えます…

これ、けっこう感覚的なので説明が難しいですが…。

Aというキャラクターがいた時、アニメAと舞台Aで確かにビジュアルや声は変わってしまいますが、それでも確かに「Aはここに生きているんだな…!?」と感じる瞬間があるんです…!

例えばアニメでは描かれないキャラの息遣いやその場に立つ姿勢、あるいはカットの都合上描けなかった画面外の行動を見せられたとき、「たしかにAというキャラクターがここに存在しているんだな…」という気持ちになります。

もはやその時私の中ではキャラクターが2次元も3次元も超えていて、「Aという存在」みたいな概念になっている感覚があります。

超えた

こうなると、Aという存在をアニメ版で解釈するか、舞台版で解釈するか、という違いになってくるので、それぞれの好みはあれど、許容範囲がめちゃめちゃ広くなります。

…ここまでの話はわりと舞台未見の方に向けた説明になりました。

もし少しでも気になる作品があれば、ぜひ現地(前の方の席)か円盤で一度だけ2.5を味わってみてほしいというのがオタクのささやかな願いです…。

判断はそれからでも遅くないはず…!

抵抗を感じる理由:過去にコケた経験がある

さて、これまでは舞台を見たことが無い方が抵抗を感じそうな理由と、私がそれを超えた感覚について書きました。

一方、ちょっと舞台を見たことがある人の中で、「原作が好きで期待してたのにガッカリした経験があるから、もう舞台化はやめてほしいな…」という方もおられると思います。

脚本のイメージが合わなかったり、制作サイドの予算の関係でどうしても演出を十分にできなかったり、もしかしたら役者さんとキャラの解釈がずれたということもあるかもしれません。

これに関しては、解釈ズレか予算問題かの2つにざっくり分けられて、それぞれで話が結構違う気がしています…。

あくまで私の場合ですが、解釈ズレの場合は、概念拡張!!みたいに捉えてバッチコイします。「自分はこういうキャラだしこういう言動だと思ってたけど、この舞台ではこんな解釈をされているのか。」という感じに捉え直します。

「その解釈は無かったけどそれはそれで滾るかも!!新発見!」「この役者さんが演じるから、こういう解釈になるのね、なるほど演技は奥が深い」のどちらかに落ち着くことが多いです。

もう一つ、予算問題の場合は、「予算が足りなかったのね!!!!仕方ない!!!!」と割り切るかな…。

「予算が足りないなりにこういう演出を工夫したんだな」というメタ的な気持ちで見ていくようにシフトするかもしれないです。でも正直クオリティの差は作品ごとにどうしても生じてしまうので、多少はノリで全部楽しむようにしてます。

私はメタ的に見るのが結構好きですが、そういうの無しで作品世界だけに没入したい方にとっては、この予算問題はどうしようもないかも…。

まとめ

以上、まとめるとこんな感じになります。

「原作が好きだからこそ舞台化して欲しくない」の理由

➀原作と別物のような感じがする

→別物は別物だと思う。私の場合、キャラを概念化する感覚を得てから、ジャンルレスに楽しめるようになった。

➁過去に舞台化ではずれた経験がある

→解釈を広げるようなつもりで、役者や制作陣の気持ちを含めて観劇すると楽しいかも。そういうメタ的なやり方が好きじゃない方は、当たりになるよう願うしかない…!?

まあ元も子も無いんですが、舞台化や実写化の発表で期待の声が大きい時って、結局初出しのビジュアルの再現度に応じているような気もします。

(再現度と言ってもキャラをそのまま忠実にするだけじゃなくていかに上手に翻訳するかが大事で…みたいな話はまた別の機会に…。)

この記事を読んだことで少しでも「なんで自分は舞台化が嫌なんだろう?」のモヤモヤが解消できれば嬉しいです。では!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?