【4】サルでもわかる美術史・便き編(前編)

YOYO 美術界の狂犬、GOROだYO‼️

半年ぶりぐらいの更新だYO‼️ 油断していたゴロリアンも多いのではないだろうか。GOROは突然やってくる。決して油断してはいけない‼️

今回から内容が難しくなっていくので、ほったらかしになっていた。

気合いを入れて読み進められたし。

前回までの復習。( ´Д`)y━・~~

超むかし:今と違って、日本人は原始人みたいな生活をしてたり、ヨーロッパの人はめっちゃ文明が進んでたり地域によっていろいろだった。

まあまあ昔:遠近法、レンズやカメラ、絵の具などを発明しないとリアルな絵は描けないので、ヨーロッパの方で絵が上手い人がいっぱいでてきた。

そして、今回は18-19世紀(100年前くらい)というかなり最近の話になってくる。

要約すると、

「リアルなだけの絵を描くのってちがくね?」という新しい考え方を持つ人々が現れ、彼らは最初のうちは迫害されるものの、徐々にそれが現代美術において超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超重要な考え方になった経緯を語っていくPOWヽ(*^ω^*)ノ

(ボリュームがあるので便き前編と後編に別れてるYO)

じゃ、いくぜ!!!!!!!!!!!

19世紀とかのフランスの話

まず、一気に話が18〜19世紀あたりフランスに飛ぶわけだが、土にツバを混ぜて「絵の具ができたぜ!POW!!」とか言っていた時代からどれくらい進歩したのだろうか?

実は、この頃のフランスは相当ヤバいことになっていた。言うなれば、絵のうまさがインフレを起こしており、その辺の現代人よりもはるかに上手い無名の絵描きがゴロゴロいたのだ。

おそらく、人類の絵の技術が歴史上最高点に達した瞬間である。

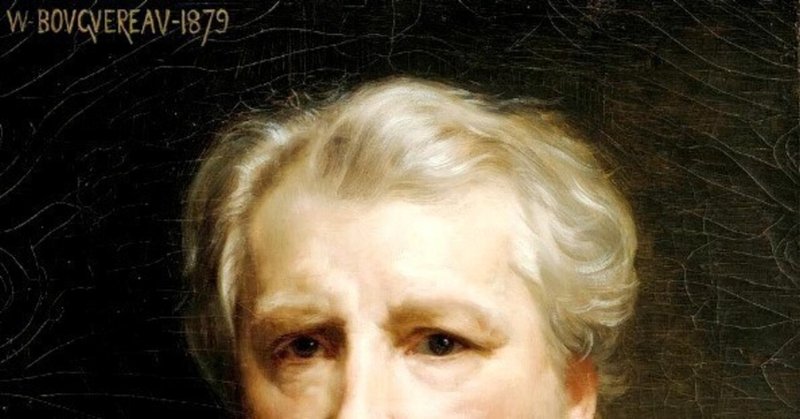

↓うまい絵の例

当時の芸術家の出世コースといえば

パリの美術予備校的な所に通う

↓

エコール・デ・ボザールというムズい美術学校に合格する

↓

ローマ賞という超難しいコンペに挑戦し賞を取り「サロン」というグループに入る

というパターンだったのだけど、これがめちゃくちゃ過酷だった。

ボザールやローマ賞を目指すということはほとんど現実的ではない倍率の試験を何年も受け続けないといけなかったため、受験生達は精神的にかなり参っていた。そして、そのような学生が集まる美術予備校はけっこう治安が悪かった。

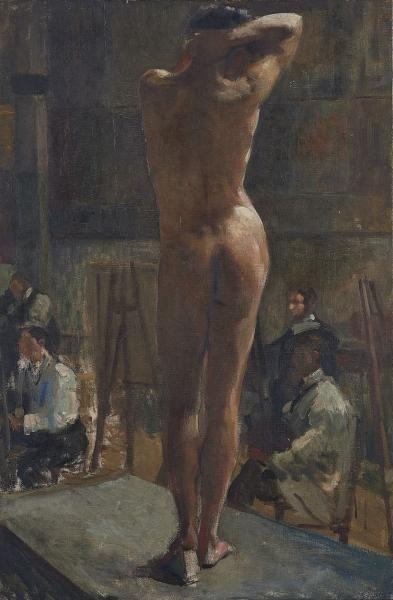

↓ちなみに当時の美術予備校の写真

みなさんは、お気づきになるだろうか・・・・

もういちど、ご覧いただこう・・・

おわかりいただけただろうか・・・

アトリエの壁に絵の具のようなものが沢山塗られている・・・

(決してフランシス・ベーコンの仕業ではない)

これは、アトリエの不良たちが

「パレット使うのだりいから壁で色混ぜちゃおうぜ。うえ〜い!」

ってやった痕跡である!!!

また、日本の美大受験予備校だと初心者も浪人生もごちゃ混ぜであるが、当時のフランスの学校は絵の上手さ別に厳しくクラス分けされていた。必然的に上下関係が発生する。

新参者は「ラパン」と呼ばれ、日々「お前俺の筆洗っとけYO!」とか「肩パンさせろYO!」とか「絵の具の代わりに俺のうんこつかえYO!」みたいな理不尽なイジメが後を立たず、自殺や暴力事件で続々とアトリエが閉鎖。社会問題となっていた。

しかし、それは受験戦争の過酷なプレッシャーの裏返し。厳しい競争に挑戦していた当時の学生たちはめちゃくちゃ絵がうまかった↓

ブグロー先生のはなし

今日は、そんな過酷な時代を生き抜いたひとりの青年の話をしよう。

アカデミーのラスボス中のラスボス、ウィリアム・ブグロー先生だ!!

彼は裕福で文化的な恵まれた家庭に育ったのだろうか?違う!!

お父ちゃんは自営業で美術の道には反対、お金もないので美術学校にも通えずオリーブ販売のビジネスを強引に手伝わされる(!)という過去をもっている男だ!

しかしブグロー先生は美術の道に対する情熱を捨てられなかった。10代の頃、地元の教会で村人たちの肖像画を描いて、描いて、描きまくってパリに行くお金を貯めた。パリの予備校に行ってもフルタイムで絵を描くことはできない。缶詰工場に通いながら(!)空いた時間に絵を描き続ける。

そしてついに運命の受験の日。ビリから二番目というギリギリの成績で名門エコール・デ・ボザールに入学。

その後はフランスの美術界のトップに上り詰めるというリアル・ブルーピリオド的な人生を送った画家だ。

彼は画家として成功した後も「君の絵に僕のサインを書いて売ってもいいYO!!」と言ってお金に困っている学生達を助けていたり、アカデミー・ジュリアンという私塾で無料で教鞭をとっていた人格的に非常にできた人である。

そして何より、絵が超絶上手い・・・・

そしてこの後、ブグロー先生は印象派と闘うことになる。

印象派登場

先に述べたように、19世紀のフランスはバケモノの巣窟であり「普通に上手い絵で闘うのはちょっと無理じゃね・・・」という考えを持つ人々も徐々に増えてきていた。

例えばセザンヌは絵が下手くそすぎてイジメられ美術予備校を退学してるし、他にもモネ、ピサロ、シスレーなど、ちょっと下手だったりあんまり成功してなかった者達が集まり、当時の一切の美術のルールを無視してヤバい絵を描き始めた!!

そして「印象派展」なる展示を開いて絵を発表した!

ロケンロー!!ヽ(`Д´#)ノ

こういう絵が普通だった時代に・・・・

こんなの描いちゃった・・・

さて、賢明なる読者諸兄ならもうお察しだろう。はたして、これを見たブグロー先生はどう感じるだろうか?ということを。

どう感じるだろうか?

先生は、僕の絵を・・・

どう感じるだろうか・・・・

先生・・・!!!!

先生・・・・!!!!!!!!!!

ひゃん

せんっ・・・・

せいいいいいいいいいいいいいい!!!!

おこである。

激おこである!!!!!!!!!!!!!!!(`・ω・´)

美術なめんじゃねえええええええええええヽ(`Д´#)ノ

しかし、その後、「普通に絵を描いても勝つの無理だし、印象派はじめちゃおっかな・・・!」という輩が続出し、

なんとブグロー先生は敗北してしまう。

(まじな話、現代では大学の美術史の授業でも19世紀については5秒くらいで流されてしまう状態。書籍も印象派のものに比べて圧倒的に少ない)

しかも、現代人は絵を見る力がチンパンジー並に退化してしまっているので、印象派=ロケンローな絵なのに、いつのまにか人畜無害な絵の代表みたいな扱いに。「印象派展」みたいな展覧会に行くと大体暇な主婦や老人なんかが美術館を占拠。尖っている絵だったはずなのになぜか商業的にも成功してしまうというねじれ現象が発生している!!

美術の世界というのは、こういった理不尽な事がままあるものなのだ。

では印象派発生というこのクソみたいなイベントはなんだったのか?

と考えると、

「今までメジャーだったものをほぼ完全にぶっ壊した美術史上最初のイベント」

と呼べるかもしれない。つまり、単なる技術的な追求ではなく、もっと自由でナウでクールで、ウエッティ〜なものの探究・・・。

そして、それまでのただひたすら上手い絵を描いていれば良かった時代が終わり「新しいものこそ正義」という全く別次元の闘いがはじまったのだ。

具体的には、例えば村上隆は「ピカソの賞味期限は切れている」と言っている。100パーセント同意だ。ピカソの絵は骨董品的な価値を持って高値で取引されてはいるものの、その絵が現代の作家に何か刺激を与えてくれるかというと、発表された当時と比べかなり鮮度が落ちてるといわざるを得ない。印象派や、その他の画家についても同様である。

このノートで伝えたかった事は、印象派誕生がどれだけクソみたいなイベントだったかという事、そして、それがめちゃめちゃめちゃめちゃ重要な出来事だったって事だ。これは、20世紀以降の作品を沢山見ていかないとなかなかイメージが掴めないかもしれないが、とにかく大事な事だと思って心のおくの方にしまっておいてくれたら嬉しい。

そして、このあたりから先の美術の歴史を理解しておく事は、現代のNFTを解釈する上でも重要なものとGOROは思っている。

まとめをかねて、2点大事な事を書いておく。

・現代の人が「美術」という言葉を使う時、多くの場合印象派以降100年間に作られた作品や考え方の事を指す。

・美術市場にも賞味期限やトレンドという概念が働いている。NFTと同じで、最新の情報をキャッチアップできているほど強い

次回はいよいよ、「便き」が出てくるYO!!

最後まで読んでくれた君だけに、この言葉を贈りたい。

DISCORDにお入りなさい。

GORO

※追記※

よく美術の入門書などに「写真が誕生した事によってリアルな絵の需要がなくなり、印象派が生まれた」という記載があるが、この部分の解説は省いている。

なぜならブグロー先生やアングル先生が写真の登場によって廃業したという史実はないからだ。むしろ、当時は画家向けにブロマイド写真を売るような仕事があったりして、写真が発明されたばかりの頃の画家はなんと「写真を見ながら絵を描く」という事をしはじめた。絵の需要がなくなったのならそんな事を誰もしないはずだし、フルカラーの写真が撮れるようになるのは印象派の誕生から40年ほどあとのことだ。

このあたりはリサーチしてみると面白いテーマになるかもしれないぽよね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?