【グッドデザイン賞受賞者に話を聞いてみた】本屋から蒸留家へ、そしていま考えていること

こんにちは!グッドデザイン賞事務局広報の塚田です。

グッドデザイン賞受賞者に会いに行き、賞について、受賞作について、デザインについて、そしてご自身について、いろいろなお話をざっくばらんに聞いてみる企画「グッドデザイン賞受賞者に話を聞いてみた」の第三回です!

前回の日本出版販売株式会社の染谷拓郎さんからのリクエストで、2019年度グッドデザイン金賞に選ばれた「mitosaya薬草園蒸留所」を運営されている江口宏志さんにお話を伺うべく、千葉県大多喜町にある受賞施設を訪ねてみました。

染谷さんのコメント

「本の人」だった江口さんが始められた蒸留所。

直接の面識はありませんが、その動きは気になります。

「どうしてはじめたか?」は様々なメディアや本に載っているので、

「はじめて、どうか?」を聞いてみたいです。

受賞作の詳細は、以下からどうぞ(グッドデザイン賞ウェブサイト)

木々を抜けるとそこは、蒸留所だった

東京駅から高速バスで1時間20分、そこからタクシーで10分ほど丘を登っていくと、今回の目的地、mitosaya薬草園蒸留所にたどり着きました。

この立派な門ではなく、脇にある側道が入り口になっているようです。

江口さんが迎えに来てくれました。

ー今日はよろしくお願いします!正面の門からではなく、こちらの側道から入るんですね。

江口:そうなんですよ。これは建築をお願いした中山英之さん(中山英之建築設計事務所)のアイデアで、元は裏口だった階段をあえて入口にして、木々の間を抜けてから、蒸留所へたどり着くような導線にしているんです。

mitosaya薬草園蒸留所 江口宏志さん

1972年、長野県生まれ。

2002年にブックショップ「UTRECHT」をオープン。

2009年より「TOKYO ART BOOK FAIR」の立ち上げ・運営に携り、

2015年に蒸留家へと転身。2018年に千葉県夷隅郡大多喜町の元薬草園を

改修し、果物や植物を原料とする蒸留酒(オー・ド・ヴィ)を製造する「mitosaya 薬草園蒸留所」をオープンした。

趣味は犬の散歩。

長年続けた本屋業をやめ、家族でドイツ修業へ

ーmitosaya薬草園蒸留所を一言でいうと、どんなところですか。

江口:すごく単純にいえば、30年前に建てられた公営の薬草園を改修して作った蒸留所です。

ーもともとはいろいろな薬草を育てたり、研修をしたりする施設で、閉園後、跡地を利用する事業者を募集していたところに応募されたということですが、あるものをうまく活用していくというのは、今の時代にすごくあったやり方ですよね。

江口:現実的な理由も大きくて、これだけ広くて(敷地は1万6000㎡)いろいろなパーツがあると、全部に目を行き届かせるのは無理なので、ポイントを絞って、新しく作るものはできるだけ少なくして、既存のものに対して、いかに使える要素を見出すかという見立てをがんばってやりました。

ーここは、働く場所でありながら住む場所でもあり、工場であり、畑でありというように、すべてが一緒にありますが、この形は、最初から作るうえで意識されていた部分なのでしょうか。

江口:そうですね。そういう条件で探していました。ここをはじめる前に、本屋業をやめて一家でドイツへ移住し、蒸留所に住み込んで修業していたのですが、その蒸留所も、家族で果物を作ったり家畜を育てたりしながらお酒を作っている場所でした。

彼らがやっていることを見て、こういうことを日本の環境でやれたらいいなと思っていました。

ー東京のまん中で、書店経営や書籍のプロデュースなど、本にまつわるさまざまな仕事をしていたところから、すべてやめて自然に囲まれたなかで蒸留をしよう!と思ったきっかけはなんだったのですか。

江口:そもそもずっと都会にいるイメージが湧かなかったんですよ。田舎育ちなので、自然に関わる仕事がしたいとずっと思っていましたし。それから、仕事でも生活面でも何かを変える必要を感じていたところでした。

そして、そういう時は、環境を変えるのが自分を変える一番の近道だとよく知っているんです。やるなら劇的に変えたほうが、周りも面白がってくれるし、自分自身も面白がれる要素がたくさんあると思います。

ー蒸留所をはじめるにあたっては、ありとあらゆることに着手しなければいけなかったと思うのですが、どのような方向性を持ってはじめたのですか。

江口:ドイツの蒸留所で働かせてもらっているときに、これは自分一人ではできないなと思ったので、建築家の中山さんや、デザイナーの山野英之さん(TAKAIYAMA inc.)に、ドイツに来てもらい、家族を中心とした小さなコミニュティで果物を作ってお酒にしている蒸留所を見て、どういう風にしくみが成り立っているかということを一緒に考えてもらっていました。

ー今の場所が見つかる前から、すでに共同作業を進められていたのですね。

江口:そうですね。それぞれ能力のある人たちに声をかけているので、彼らなりに譲れない部分があって、そういったところも話し合って一緒に進めつつという感じです。

ー“譲れない部分”について、何かエピソードはありますか。

江口:例えば中山さんでいうと、入口を変えたのがそうですよね。本当は蒸留所の正面を違うところにしたいという話もありました。

ー逆に江口さんがこだわった部分もあるのでしょうか。

江口:僕自身は実際ここで生活したり作業したりしているので、暮らしを営むうえで無理が生じることはしたくないと主張しました。すべてがそういう話し合いの積み重ねでできているので、こだわった部分は、山ほどあります(笑)

本を作ること・酒を造ること

ーこの場所に移り住んで3年ほど経ちますが、実際お仕事をはじめてみて、どうですか。

江口:本を作る仕事は、全部を自分でやるのではなく、一部分に携わるという感じでしたが、ここでは原料を栽培するところから加工してお酒にして、どういう風に売るかというところまで、全部自分たちでやっています。

ものを作って売るという部分では、本作りと似ているところもあるのですが、その相手がアーティストや写真家ではなく、自然だったり農家だったりするし、印刷会社ではなくて、バクテリアだったりします(笑)

とはいえ違う部分もたくさんあって、一番は、やはり作っているものが飲食物なので、反応をものすごくダイレクトに受けるところです。例えば、出来上がったお酒に対して、自分の親から手厳しい意見を言われることもありますが、今まで本屋さんをやっていたときには、扱っている本に対して何か言ってきたことは一度もありません。

カッコつけたお洒落なパッケージにしたところで、おいしくないと言われたら何も言えないですし、わかる人だけがわかればいいというものではないのが、大変だけど面白い部分です。

ー1つのお酒が出来上がるまでのスケジュールを教えてください。

江口:時期と物にもよるのですが、まず果物を発酵させる工程が、冬なら2-3ヶ月、夏なら1ヶ月くらいかかります。蒸留をする時間自体は数時間くらいですが、そのあと熟成させる期間が必要なので、出来上がるまでに短くても3-4ヶ月はかかります。

江口:酒造りに関しては、原料そのものを純度高く仕上げる、ということを意識しているので、狙った味を逆算して作り出す、という考え方ではありません。原料を選ぶ、加工する、発酵させる、蒸留する・・という作業を積み上げて、一つ一つの工程を間違えずにきちんとやろうという方向で作り上げています。

逆に、パッケージやラベル、売り方に関しては狙ってやっていることばかりです。

デザインで、想いを込める

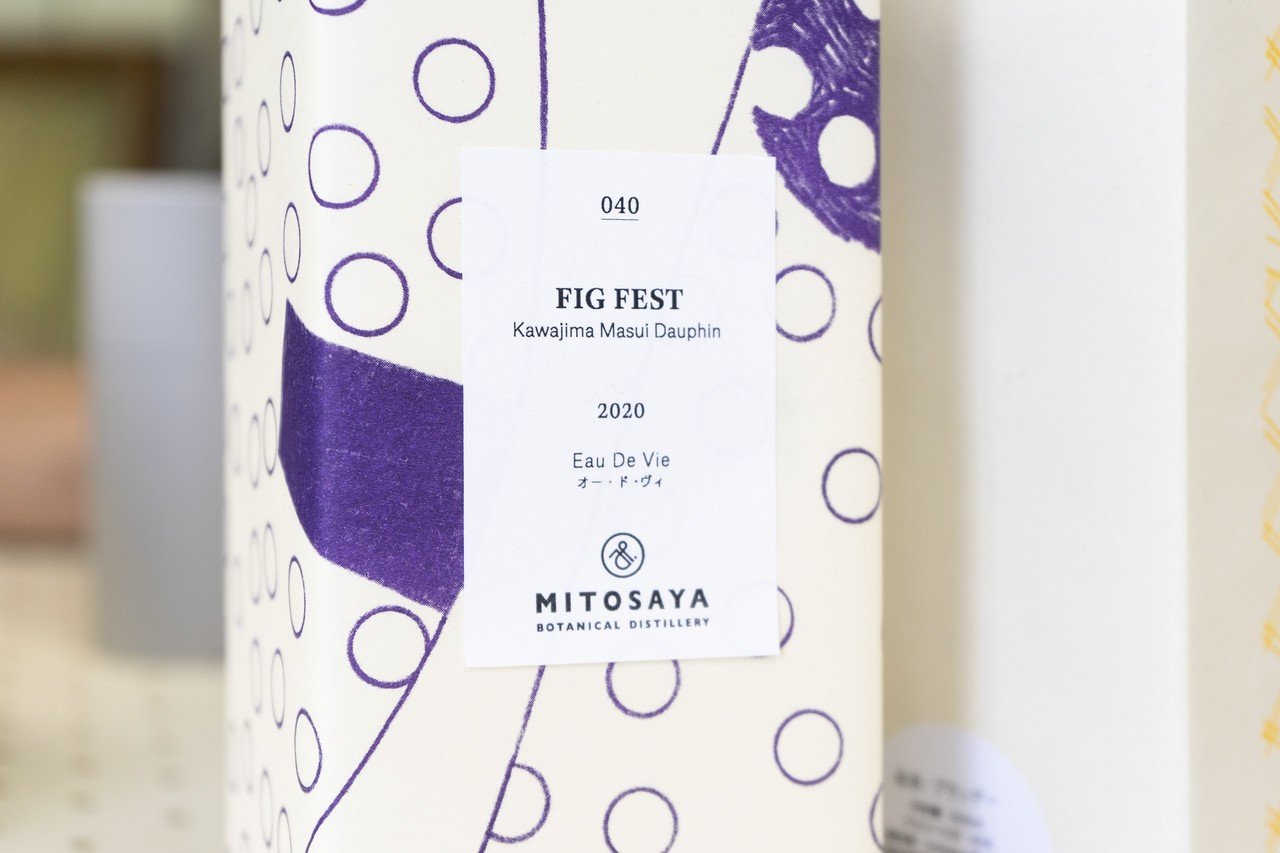

ーパッケージやロゴマークは、デザイナーの山野さんと一緒に作っているのですよね。例えばパッケージデザインは、どんなコンセプトでできているのですか。

江口:デザインはお酒の味ごとに変えていて、容量としては100mlと500mlのボトルがあります。

パッケージは、一年間を通して同じアーティストの作品を扱うというコンセプトで、昨年度はクサナギシンペイさんのドローイングを使わせてもらって、今年はナイジェルピークさんというイギリス人のアーティストの作品を使用しています。

彼には、ここに一度来てもらって、その時に膨らませたイメージを絵にしてもらったものを、お酒のパッケージに当てはめています。

それから、ラベルには手書きでサインして、500mlの方には、自然素材で煮出した蝋をつけています。

ー蝋を1つずつつけるのは大変な作業ですね‥。

箱の上に描かれているロゴマークについては、どのような意図が込められているのでしょうか。

江口:まず丸に判をしたようなエンブレムは、本格的であるということを表現しています。

その一方で、この蒸留所は決して伝統があるわけではないし、後から作ったものをことさら格式が高そうに見せるのは嘘になってしまうので、オー・ド・ヴィやブランデーといった海外が由来の酒類を、日本の原料で作っているという複合的な要素を表す意図から、欧文風のロゴでありながら、平仮名の「み」にも見えるような作りになっています。

江口:僕らの場合はすべてが進行形なので、最初からロゴがあったわけでも、かっちり固まったブランドだったわけでもなく、何もかも同時に進めています。この事業は、「自然からの小さな発見を形にする」ということ以外はまったく縛りもないので、そこからどうやって絞り込んで完成するかという局面では、デザインが支えになります。

何もないところから、どういう事業を作ってどう形作るかはまさにデザインそのものなので、とても面白いです。

ーデザインにはずっと関心を持たれていたのですか。

江口:入り口は本なんですよね。本って外見と中身が渾然一体としているという不思議な存在で、装丁が内容を想起させるし、内容が装丁を規定する部分もある。本の仕事を通じて、15年くらいずっと気になった本を手に取り、ページをめくってきたことが、すごく大きな経験になっています。

グッドデザイン金賞というわかりやすい印

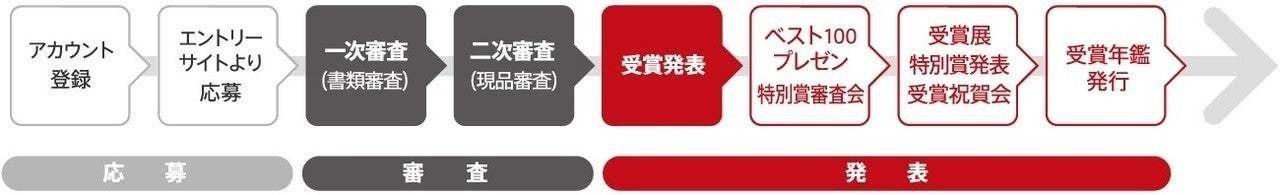

ーここからは、グッドデザイン賞についても少しお伺いしたいのですが、一次審査の書類は、江口さんご自身で書かれたのでしょうか。

グッドデザイン賞は、一次の書類審査を通過した対象が、二次の実物を見る現品審査へ進み、二次を通過すると受賞となります。

江口:たしか僕が書いたはずです(笑)。人に対して客観的にアピールするのは、改めて自分の取り組みを見直すいい機会になりました。

ーそして二次審査を通過し、受賞が決まってから、ベスト100に選ばれた対象のデザイナーだけが参加するプレゼンテーションがありました。

江口:このプレゼンテーションは時間が足りなかった!4分は短いですね。投影するスライドを30枚用意していったのに10枚しか使えませんでした。1/3しか見せられていない(笑)

ーロゴマークの説明をしようとするところで終わっていましたね(笑)。気になっていたので、今日改めて解説していただいてよかったです。

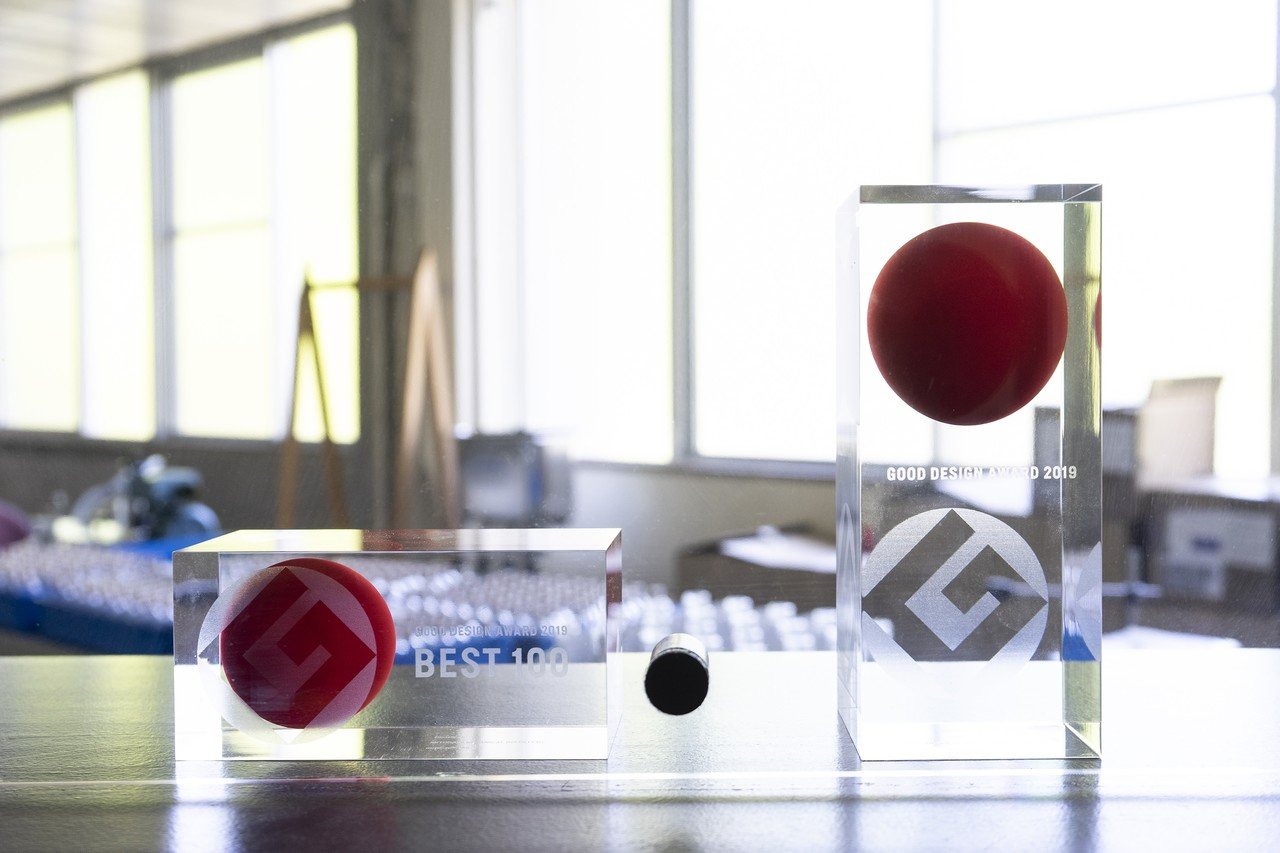

グッドデザイン金賞を受賞してからの反響はありましたか。

江口:複数の新聞や町の広報誌にも取り上げられました。でも、それを上手く使いこなせているかいうとそうではないですね。もちろん知ってくれるのは嬉しいですが、性格上、自分からグッドデザイン金賞を取りました!と声高には言いにくいところがありまして(苦笑)

江口:ただ、“グッドデザイン”という切り口で評価されたこと自体は嬉しくて、審査委員の林厚見さんが言ってくれていたように、取り組みそのものを面白がってくれて、それに対して金賞というわかりやすい印をつけてくれているのは、ありがたいという思いがあります。

“そこにしかないもの”とのコラボレーション

ー経歴を拝見すると、会社勤めから、書店経営、本にまつわるプロデュースや執筆業、そして今の蒸留家に至るまで、本当にいろいろなことをされています。

江口:やっぱり稚拙でもいいからやったほうがいいんですよね。自分から発信したほうがいいことはいっぱいあるし。

お酒を造るということについては、いざやってみると結構大変なので、それを知らなかったからできた部分もすごくあります。こんなに大変なのがわかってたらやらなかったよ!って、いつも思うんですけど(笑)

ただ、自然物からできるものってすごくいろいろな可能性があって、幸運なことに僕らはそれを作ることのできる環境にあるので、面白がってくれる人がいるんだったら、一緒にいろいろやりましょう!という感じですね。

ーDandelion Chocolateをはじめとして、さまざまな形でコラボレーションを行っていますね。

江口:いま手がけている中でも、埼玉県川島町のイチジク農家さんの組合から話をもらったり、高知の生産者さんを回って見つけた柑橘類とショウガを使ったりしています。

よく地産地消が大事と言われていて、もちろん流通や鮮度の話を考えれば地元で手に入る方がいいんですけど、日本は北から南まで広くて、作っているものは全然違うので、そこにしかないものがあるんだったら、ぜひ使わせてくださいという感じです。その結果、自分が産地に行ったり、逆に蒸留所に来てもらったりすることも含めて、とても面白いです。

ーただ、いまは移動が制限されることが多い状況です。

江口:人の移動は制限されていますが、物についてはそこまでではないですし、蒸留酒の場合は、原料が100kgあっても10Lくらいに凝縮されるので、ある意味ではポータビリティがよくなります。蒸留酒は基本的には消費期限がなくて、むしろ年月が経てば味がよくなったりもするのも利点ですよね。コロナの影響で飲食店に卸せなくなったプロ向けの食材、例えば広島県尾道市生口島のレモンを使わせてもらったりしていて、そういうところでちょっと役に立ったりもしています。

たしかな技術があれば、他のことはどうにでもなる

ー著書の中で、それまでしていたお仕事のようにトレンドや売れ筋とのバランスを取ることを続けるのではなく、これからは、蓄積された「技術や経験を身につけたい」とおっしゃっていたのがとても印象的でした。

幅広く全体を俯瞰する立ち位置ではなく、ピンポイントでなんらかの技術や経験を身につけたい。その技術は競いあうものではなく、風土や自然といった大きな存在と結びついたものであったり、蓄積していくことで自分だけのものになっていくものがいいだろう。

『僕は蒸留家になることにした』(江口宏志・世界文化社 )P.58より

江口:技術って、一番頼りになるじゃないですか。極端にいうと、仕事をしていくうえで必要なものってそれしかないですよね。他のことはどうにでもなると思うので。

もちろん人間関係も大事ですけど、技術があって初めて自分に声がかかる関係性ができるわけだし、そういう存在にずっと憧れがあって。

その、自分の持っている技術を世の中に対して表現するのには、デザインの力がすごく大事だと思います。

今回のコロナのようなことだったり、昨年の台風のように、予測がつかないことがたびたび起こるのに、世の中の流れやトレンドのようなものをよりどころにしていると、その都度、右往左往してしまいますよね。

安定していると思われていることほど不安定だったりするので、個人や個人の周りで成立することをやるほうが、実は安心なのではないでしょうか。

小さいことの方が面白いし強いから、その大きさを保ったまま、多くの人に面白がってもらえたら、と思っています。