ACアダプタのノイズ対策

エフェクターを使用するうえで必要不可欠な存在、電源。

バッテリーはコストがかかったり、いざというときに切れないか不安、、、

かといってACアダプターは電源ノイズが気になる、、、

バンドマンなら誰しもが抱える悩みの一つに「エフェクターの電源ノイズ」問題があると思います。

今回はその電源ノイズについての解説と、エフェクター自作er向けの簡単な対策方法について

ネット上のいろんな記事を参考にしながら解説・紹介します。

主に↓の動画の内容になります。

※この記事で紹介されている改造方法は、読者の自己責任において行っていただくものです。改造によって発生した不利益や損害について、筆者は一切の責任を負いません。

ACアダプタにノイズが乗るのはなぜ?

基本的なACアダプタというのはいわゆる「スイッチング電源」と呼ばれるもので、

AC100Vの電源を全波整流し、その後スイッチングにより電圧降下を行ってDC9Vを出力しています。

そのスイッチングに合わせ、微妙に電圧が上下(リプルといいます)したり、

スイッチングのタイミングでスパイク上のノイズが発生します。

アダプタ内で除去しきれなかったそういったノイズがエフェクターの回路に入ることで、

エフェクターを通した後の音にもノイズが載ってしまいます。

参考文献:

https://www.tdk.com/ja/tech-mag/power/007

電源ノイズが音に影響するのはなぜ?

ノイズが乗っているのはあくまでも"電源"であって、ギターやシールドではないはずです。

では電源ノイズがなぜエフェクターから出力される音に影響を与えるのでしょうか?

代表的なエフェクターの回路を見ながら考察してみます。

トランジスタ増幅回路

歪み系エフェクターの増幅回路や、入出力部のバッファなどによく使われているトランジスタ。

実は電源ノイズをそのまま後段に送る厄介な構造となっています。

実際の回路を見ながら確認していきましょう。

こちらはいわゆる”エミッタ接地増幅回路”と呼ばれるものです。

動作原理としてはベース(回路図でいう2番ピン)からエミッタ(1番)に流れる電流の増減に合わせ、

コレクタ(3番)からエミッタに流れる電流が変動することで、

エミッタに"流れなかった"電流が後段へ流れていく、というものです。

余談ですが、エミッタ非接地の回路のほうがよく使われます。

非接地の場合でも、エフェクターの場合はエミッタとGND間にコンデンサを入れることで交流成分のみエミッタ接地回路となるような構成としてあることが多いです。

トランジスタはベース→エミッタ間に流れる電流量が多いほうが増幅度も上がるので、

直流的には余計な電流を流さず、音の信号はしっかり増幅させることで

安定した動作をさせることができます。

例に挙げた回路の場合は、入力にはコンデンサ、エミッタには抵抗器がいくつか入っているので

まぁ大丈夫でしょって感じなんでしょうかね??

話を戻すと、この回路でコンデンサC2を通して後段へ伝わる信号は

VCCから可変抵抗器RV1、抵抗器R2を通り、トランジスタからGNDに流れなかった電流でしたね。

そしてこの回路、VCCからC2までの間にフィルタの役割を果たす回路がありません。

つまり、電源VCCにノイズが乗っていると、そのノイズがそのまま後段へ流れて行ってしまうということです。

FuzzFactoryの場合、後段でもPNPトランジスタで増幅させていますので、

このノイズによって発振してしまう可能性があります。

(この発振を自由自在に操れるのがFazzFactoryの特徴でもありますが、、)

オペアンプ増幅回路

オーバードライブ系のエフェクターには必ずと言っていいほど使用されているオペアンプ。

トランジスタやFETに比べて動作が直線的で回路設計しやすく、

素直に増幅してくれるのでより自然な音を出すことができます。

先ほどのトランジスタの回路と違い、オペアンプの回路に直接電源が入っているわけではないですね。

それでも、電源のノイズはしっかりと受けてしまいます。なぜでしょう?

実はオペアンプというのは内部でトランジスタの増幅回路が組まれています。

この回路図から見てわかるとおり、

オペアンプの出力も結局のところは電源から来ているものですね。

またオペアンプ内にもノイズフィルターのようなものは見当たりません。

つまり先ほどのトランジスタ回路と同様、

電源にノイズが乗っている場合、オペアンプの出力にもノイズが乗ってしまいます。

また回路の設計・部品の選定次第ではオペアンプ自体がノイズ源となることもあります。

そのお話はまた今度、、、

対処方法は?

対処方法としてはいくつかありますが、今回はその中でも手軽にできる方法で対処してみます。

ノイズの特徴調査

ノイズ対策を施すにあたり、まずは当該のノイズにどんな特徴があるのかを調査していきます。

調査に使用したのはKORGのACアダプターおよび↓のエフェクター。

こちらのエフェクターもオペアンプによる増幅を行っており、

電源ノイズを受けてしまいます。

※別記事にてこのエフェクターの回路解説も行っています。

ご興味のある方はどうぞ!

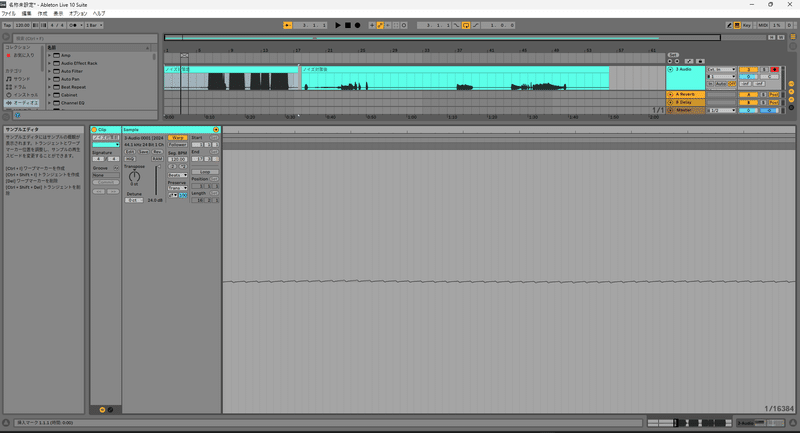

まずはこのノイズの載った音を録音し、

・どれくらいの音量か

・どの周波数を含むか

・揺らぎはあるか

などを調べていきます。

録音された波形から、ギターの音に比べて音量は小さいことがわかります。

続いて、グラフィックEQをスペクトロアナライザ代わりにして

ノイズに含まれる周波数成分を確認してみます。

今回の場合、約4.5kHzを基底として9k、13.5k(たぶん18kや22.5kも含まれています)が含まれる波形であることがわかります。

つまり4kHz以上の周波数を通さないようなフィルタをしてやることが必要、ということです。

ちなみにですが、基準周波数の2倍、3倍、、の周波数成分が含まれるということは、

ノコギリ波のような形状をしていることが予想されます。

数学がお好きな方は、"フーリエ級数展開”あたりの話を思い出していただけるとわかりやすいかと思います。

さて、実際に波形を確認してみます。

サンプリングレートが足らないためか少し丸まっているように見えますが、

おおよそ参考文献の中にあったようなスパイクノイズっぽい形になっているものと予想されます。

対処方法は?

というわけで、4.5kHz以上の周波数を十分に除去できれば良いことがわかりました。

※今回はACアダプタは既製品を使うことを想定しているため、アダプタ自体の回路には言及しません。

ノイズ対策として手軽に使えるものとして、「フェライトコア」を想像される方も多いかと思うのですが、

フェライトコアが除去できるのは数百k~数MHz以上の周波数です。

今回はもっと低い周波数のノイズの対策をしたいため、フェライトコアは適していません。

高い周波数を除去するものとして最も単純なものは「CRローパスフィルタ」ですね。

エフェクターでもトーンコントロール回路などに使われている、あれです。

ざっくり設計していきましょう。

今回ターゲットにしているのは4.5kHz以上を除去できるものですので、

カットオフ周波数が4.5kHz以下であればOKですね。

とりあえず手持ちの抵抗器とコンデンサで計算してみます。

抵抗:100Ω

コンデンサ:100μF

カットオフ周波数f=1/(2πCR) = 1/(2 x π x 100 x 100 x 10^-6) = 15.9[Hz]

低すぎる気もしますが、まあいいでしょう。

そもそもフィルタ回路における”カットオフ周波数”とは、出力が-3dbとなる周波数のことで、

完全にカットされるわけではありません。

特にパッシブのフィルタ回路は減衰特性が低いため、

カットオフ周波数以上の周波数成分の信号も若干ではありますが残ってしまいます。

今回はできるだけカットしたかったので、このまま実装してみます。

対策後は、波形をめっちゃズームしてもノイズっぽい揺れがあまり見られないのがわかりますね。

先ほどと同じようにEQで見てみます。

もともとの4.5kHz以上の周波数成分がすっかりなくなっているのがわかります。

その代わり、120Hzあたりに変な信号が出ていますね。

これはフィルタ回路とスイッチング電源、もしくはエフェクター側の回路との間で

若干の共振が発生しているものと考えられます。

音量も聞こえないくらいには十分低いので今回は無視しますが、

本腰入れて対策するのであればこの要因もつぶしておきたいところですね。

注意点

というわけで簡単かつ効果的な対策としてCRローパスフィルタを紹介しましたが、

この対策には欠点があります。

それは電源の経路に抵抗成分が入ることにより、エフェクターへ供給される電力が制限されることです。

例えばエフェクター側で50mA消費するとします。

そうすると今回の回路の場合、抵抗成分が100Ω含まれるため、

50[mA] x 100[Ω] = 5[V]の電圧降下が発生することになります。

(実際は電圧降下によってエフェクター側で消費される電流値も下がりますのでここまでは下がらないです。)

また5V・20mAということは100mWの熱が発生します。

普段よく使う1/4Wや1/2Wの抵抗器だと高温になり危ないので、

必ず1W以上のものを使うようにしてください。

消費電力の少ないエフェクターなら気にはなりませんが、

ファズや空間系など、消費電力の大きいものの場合は注意が必要です。

具体的な対策としては

・抵抗値を下げてコンデンサの容量を増やす(共振や応答速度低下の可能性が増えます)

・CRではなくコイルを使用したローパスフィルタにする

などが挙げられます。

私もこの記事の執筆後、抵抗を47Ωのものに交換しました。

とはいえ、エフェクターの自作に慣れている方であれば今回の対処くらいなら簡単にできると思いますので、

試しにやってみて、エフェクターに合わないようなら他の方法を考える、

くらいのつもりでトライしても良いかもしれませんね!

何か困ったことがありましたら

お声掛けいただけましたら私のわかる範囲で相談に乗ります。

いつでもお問い合わせください!

以上です。

良い自作エフェクターライフと良い音を!

※この記事で紹介されている改造方法は、読者の自己責任において行っていただくものです。改造によって発生した不利益や損害について、筆者は一切の責任を負いません。また改造後の製品を販売される場合、改造を行う前に、以下の点に留意してください。

法的規制と遵守: 改造する製品が特定の法的規制に従っているかを確認してください。法に違反する改造は避けてください。

保証の有無: 市販品の場合、改造によって製品の保証が無効になる場合があります。保証書を確認し、改造が保証に影響を与えないようにしてください。

使用上の注意: 改造した製品の使用方法や制限を明確に記載してください。特に、改造によって危険が増す場合は警告を表示してください。

製造物責任法 (PL法): 改造した製品が欠陥を持つ場合、製造物責任法に基づいて損害賠償を求められる可能性があります。

改造を行う際は、これらの注意事項を遵守し、安全かつ適切な方法で進めてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?