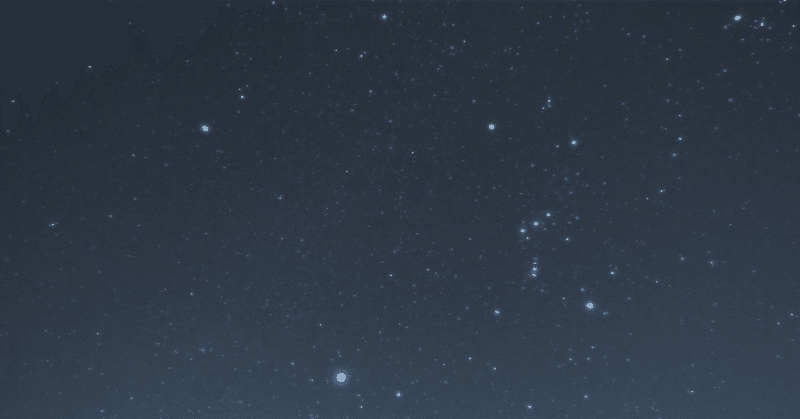

夜の国

1

東の国にいる親愛なる友──

僕は吸血鬼の住む国、"夜の国"に来ているここは不思議なところだ。

この国には、朝や昼でも日光が息を潜めているような雰囲気がある。美しい景色とは裏腹に、怪しく恐ろしげな空気が国全体を満たしているようだ。

夜の国、言葉だけではないらしい。

照っている太陽は、夜の帳の向こうにあるように詫びしげだ。

「……宿」

一先ず、泊まる場所を探すことにしよう。無ければ、テントを広げられる場所を。

しかし、煉瓦造りの建物が多く、中世の風情を感じる街並みを見ているのは楽しいものだ。宿探しついでに散策も、悪くない。

森の近くの宿があれば、きっと虫の音や鳥の鳴き声が聴こえるだろう。

あるいは、それ以外の生き物の音も。

……どこかに、寂れた安宿でもあればいいのだけれど。

あちらこちらと目を向けながら、そんなことをぼんやりと考えて歩いた。

パン屋の匂いや、路上演奏の音。それらをくまなく感じながら、写真を撮ったり店を覗いたり。

どのくらいそうしていたか、正直判らない。

そのうち、大きな建物の間に挟まるようにして建つ、小さな赤煉瓦の建物が目に入った。

所々欠けた部分の目立つ煉瓦、ぎぃと耳障りな音を立てる看板、扉を彩る埃を被った硝子細工。素晴らしい宿屋だった。

ここだ、ここが良い。僕はピンと来た。

案の定、扉は簡単には開かなかった。随分と古く、錆び付いているようだ。

扉がようやっと開いて見えた屋内は、存外丁寧に掃除が行き届いていて洒落た雰囲気だった。裸電球と、木製の長机が印象的だ。

働いているのは、どうやら一人だけらしい。

穏やかそうなじい様は、愛想の良い笑顔で出迎えてくれた。

「ようこそ、いらっしゃいました。どの部屋も空いております、お好きな部屋へお泊まり下さいませ」

……客は一人もいないのか。

僕はこの宿が気に入った。どの部屋を使うも自由ということだから、一番奥の部屋を貸してもらうことにした。

一番小さくて、落ち着きのある部屋だ。

室内に入って窓の外を見るまで気が付かなかったけれど、この宿は森に面していて、近くには小川も流れている。

僕は増々、この宿が気に入った。

「あの森には、何がありますか?」

僕はじい様に訊いてみた。

彼はにっこりと笑うと、面白いことを言い出した。

「あの森は"吸血鬼の森"と呼ばれておるのですよ。この国で最も、吸血鬼が多く暮らす場所です」

「へぇ……」

「この国で吸血鬼を怖がる者はおりませんが、森の奥を好んで、潜むように暮らしておるのです。ここは居心地がいいのでね」

「そうですか。どうもありがとう」

じい様は、お辞儀をして部屋から出ていった。僕は早速荷物を置いて、小さな肩掛け鞄だけを肩にかけて森へ出掛けた。

森の中の方が、きらきらと陽の光が反射していて澄んだ空気に満ちている。もしかしたら、吸血鬼たちがいるからかもしれない。

夜の国は、暗がりでこそ美しく見えるものなのだろう。

鼻唄も出てしまうというものだ。

木々の柔らかな香り、木の実の甘い匂い、小川のせせらぎの音、鳥たちの鳴き声、どれもこれも素晴らしい。

……森の詩が書けるぞ。書き始めは薄暗く、終わりは明るく暖かい。

この森に相応しい、短い詩が浮かんだ時だった。

子どもの泣き声のような、獣の鳴き声のような、とにかく可哀想な声が詩を止めた。

大声でわんわん泣いているらしいその声の主を探して歩くと、黒い塊が震えているのを見つけた。

蝙蝠と人の間、というのがしっくりくる表現だろうか。見た目はほとんど人間の子どもだけれど、体の大きさや尖った耳、羽は大きな蝙蝠のそれだ。

蝙蝠っ子は、罠に足を取られて怪我をしたらしく、大声で泣き喚いていた。

僕は、罠を抜けられるよう手を貸した。

「そら、足を上げるんだ」

トラバサミの口を開いてやって促すと、蝙蝠っ子は泣きながらも言う通りにできた。

僕は、足首の傷を診て、薬草を塗り薬に変えて塗ってやった。それから、長い葉っぱで傷口を縛った。

「これで良い。それじゃ、その羽でちゃんと飛んで家へ帰れるね」

蝙蝠っ子は何か言いたそうだったけれど、僕は早々にその場を離れた。森の散策が、まだ何も終わっていなかったから。

宿へ戻ったのは太陽が沈んで間もない時間だ。

部屋に入り、電球に覆いを被せてベッドへ寝転んだ。歩き回ったせいでくたくたに疲れていて、すぐに眠気が襲ってくる。

夢も見ないほど深く眠れそうな気がした。

2

目が覚めたのは、まだ誰も起きていないような、真夜中だった。おかしな時間に寝てしまったから、随分と早く起きてしまった。

しかし本当に、夢も見ずに深く眠りこけていたらしい。だから気がつかなかった。

ベッドの下で寝息を立てている、あの蝙蝠っ子が夜中に部屋に入ってきていたなんて。

窓が少し開いているから、森の方からこっそりと侵入したんだろう。

……何のために。

問題はそこだ。悪い奴ではなさそうだけれども、勝手に部屋へ押し入られるのは気分が悪い。

それに、子どもは苦手だ。

「おい、起きろ。蝙蝠っ子」

軽く叩いてやると、蝙蝠っ子は飛び跳ねるようにして起き上がった。そして、興奮した様子で早口に喋り始める。

「目が覚めたんですね、魔法使いさん! 勝手に入ってごめんなさい。お礼をしたかったのに、その前にどこかへ行ってしまったから、探してたんです。でも、匂いを辿ってようやっと見つけたら、こんな時間に寝ているんですものね。起きるまで待っていようかと思っていたら、うとうとしてしまったんです」

「人間は夜中に眠るのさ。お礼なんて要らないよ。早く家へ帰るんだ。親御さんが心配するだろう」

僕が言うと、蝙蝠っ子は口を尖らせて目を逸らした。

……礼は建前ってことか。両親と喧嘩でもしたんだな。

「少しだけ、置いてくれませんか? 魔法使いさんは親切だから、追い返したりしないでしょう? ですよね?」

蝙蝠っ子は、手を合わせて祈るように僕を見つめてきた。どうしようもなく、面倒事を背負い込んだ気がする。

溜め息が零れたのは、不可抗力だ。

「……少しだけだぞ。僕は旅の途中なんだ。すぐにこの国も出ていくんだから」

仕方なしに言ったのに、蝙蝠っ子は目を輝かせて喜んだ。羽をパタつかせて、満面の笑みを浮かべている。

「わぁ、ありがとうございます! 魔法使いさんは、旅人さんなんですね。すごいなぁ、僕、あの森から出たことないんです。だから、あちこち見て回るのには憧れます。僕もいつかは、旅をするつもりなんです!」

「そうかい」

「旅人さんは、今まできっと数多くの国を回ったのでしょう? 楽しいことも、危ないことも、嬉しいことも、恐ろしいことも、きっとたくさんあったのですよね?」

「そうだね」

「やっぱり、世界は広いですか? 僕の両親は、そう言っていました。世界は、驚くほどに広くて、一回の人生ではとてもじゃないけれど見て回れるようなものじゃないんだって」

「それはね」

蝙蝠っ子は、広い世界に夢を抱いているようだった。恐れを知らない子どもというのは、純粋で眩しいけれど、ひどく危ういものだ。

きっと僕にも、こんな頃があったのだろう。

尖った耳と羽は昔からないけれど。

「……そう言えば蝙蝠っ子、君は何故あんな所で罠にかかってたんだい」

ふいに、昼間出会した時のことを思い出した。森から出たことのない、云わば"吸血鬼の森の申し子"のようなこの子どもが、罠にかかるなんて少し変だ。それに、あんな所に罠が仕掛けられていることも。

蝙蝠っ子は、困ったような顔をした。そうして、身振り手振りで、忙しく喋る。

「普段、あんな所に罠なんてないんです。だって、夜の国の人たちは僕たちがたくさんあの森で暮らしていることをよく知っているんですからね。僕、眠れなくて散歩をしていたら、あれを踏んでしまったんです。すごく痛かった」

「……じゃあ、あれは余所者が勝手に仕掛けた罠か」

「絶対にそうです。ここの国の人たちは、森で狩りをする時は僕たちに知らせておいてくれるし、罠を使うことはあまりないから」

「なるほどね」

僕は、少し腹が立っていた。

余所者には余所者なりの立ち振る舞いというものがあるじゃないか。それに何より、あの美しい森に無粋なものを持ち込むなんて酷いことだ。

何処の誰があんなものを仕掛けたのか、知る由もないしその必要もないけれど、少しばかり邪魔をするのは善行だろう。

罠の設置や回収は、吸血鬼たちの眠っている昼日中に行うに違いない。夜中では仕掛ける側が危険すぎるだろうし。

……その時を狙って森から追い出してやろう。

「魔法使いさん? どうしたんです、急に黙り込んで。もしかして、眠たくなったんですか? 困ったなぁ、僕は全然眠れそうにないんです。でも、傍にいたら魔法使いさんも眠れなくなっちゃいますものね」

「いいよ、僕も目が冴えてきた」

「そうですか、ならお話ししましょうよ! 魔法使いさんは、ひとりで旅をしているんですよね? お友だちと一緒じゃないのは、どうしてなんです?」

「友だちが少ないからさ。それに、旅をするのに連れがいると面倒が多い。ひとりでいた方が、色々と都合がいいからね」

「寂しくなりませんか? だって、ずっとひとりでいるなんて、味気ないでしょう?」

「時々は寂しくもなるよ。でもそれでいいんだ。故郷には数少ない友人がいるしね」

「魔法使いさんは、変わり者なんだ」

「どうだろうね」

蝙蝠っ子は、腕を組んで考え込んだ。

僕の言ったことで頭を働かせているのか、それとも別の質問を作っているのか、黙りこくっていて判らない。

このまま、頭を使いすぎて寝てくれればと思った。何せ、知りたがりで質問ばかりだから。無邪気なところは可愛らしいけれど、これが一晩中続いたら疲れてしまいそうだった。

「魔法使いさんは、何か面白い遊びを知りませんか? 友だちとやっても、ひとりでやっても楽しいことです」

「難しいね」

「でも、魔法使いさんなら何か思いつくでしょう?」

「…………折れた木を削って、玩具を作ったらどうだい」

「木を削って?」

「そう。削り方次第で何でも作れる。飛行機でも、コマでも。僕は時々、そういう物を作って時間を潰すよ」

僕は、リュックサックの中から、作ったばかりの小さな木の飛行機を取り出した。色は塗っていないけれど、それなりに見栄えのするやつだ。

蝙蝠っ子は、目をキラキラとさせて飛行機を見つめた。

「最初は、これを真似して作ってみるといい。慣れたら、他のものを作るんだ」

「わかりました! でも、見ただけじゃ作り方がわからないや」

「朝までまだ時間がある。少しだけ教えるよ」

「わぁ、ありがとうございます!」

結局、明け方まで飛行機の作り方を教えることになった。途中、蝙蝠っ子が"魔法使いさんは、魔法使いなのに自分で木を削るんですね"と不思議そうにしていた。

3

蝙蝠っ子が眠ってから、僕も少しだけ眠った。それから、また森へ出掛けた。

例の余所者たちが、罠を仕掛けるなり回収するなりしているに違いないと踏んだからだ。

……いたぞ。あいつらめ、やっぱりこの時間に森を弄ってる。

森の入口から少し進んだところに、そいつらはいた。五人もいて、それぞれにトラバサミやら檻やらを持ち寄っている。

ただ幸いにも、まだ罠に掛かった者は──蝙蝠っ子を除いて──いなかったらしい。集めたそれを持ち寄って、今後のことを話しているようだった。

「わかりやすい場所に置いたせいだ」

「吸血鬼たちは目も鼻も利くから、もう少し深いところに罠を埋めておくべきだな」

「兎や狸だって掛からなかったぞ」

「本当にこの森に吸血鬼がいるのかも怪しいな」

「とりあえず、昨日とは別の場所にもっとたくさん罠を仕掛けておこう」

どうやら、懲りずに同じことをやろうとしているようだ。

……そうはさせるか。見てろよ、今に追い出してやるからな。

"自然が牙を剥く"という言葉がある。連中には、その言葉を身をもって感じてもらうことにした。

少し幻覚を見せるだけだけれど。

僕は、こっそりと近寄っていって、少しばかり悪戯をしてやった。

すると忽ち、連中は驚いたり怯えたりしだした。きっと、木々が怒り、大地が裂け、動物たちの獰猛な叫びが広がり、風が吹き荒れる様子を感じているに違いない。

僕は木の上に登って、慌てふためいている様を見物した。平和な森の中、五人の男たちだけが散々に騒いでいるのはなんだか下手な喜劇よりも喜劇じみていて、込み上げる笑いを堪えるのは容易くなかった。

「馬鹿だなぁ」

五人がてんでんばらばら、好き放題逃げていったのを確認して、木の上から降りた。

森の中は、それは静かで穏やかだった。

連中が落としていった物を拾いあげて、もっと"いい物"に変えてやった。当分、旅の間の暇潰しに困ることはなくなるはずだ。

それから、僕はまた森の中を散歩した。

色とりどりの植物や、珍しい動物、日差しを浴びた空気は、昨日よりもっと新鮮で穢れのないものに感じられた。

4

夕方になって宿へ戻ると、蝙蝠っ子はもう起き出して木の玩具作りに精を出していた。

最初は覚束なかった手つきも、一晩と少しでずいぶんと慣れてきたものだ。物覚えがいいらしい。

僕が教えなくても、もう船まで作っていた。

「精が出るね」

「あっ、魔法使いさん! どこに行ってたんです? 起きたらいないから、船を作って待ってたんです。少し形が歪だけど、昨日より上手く作れるんですよ」

「そうらしいな」

「木を削っておもちゃを作るのって、楽しいですね。僕、これだったらいつまででもできそうです!」

「そうかい」

蝙蝠っ子は、もうすっかりのめり込んでしまったようだった。小さな手で一生懸命に木を削って、船の形を整えている。

きっと僕のいない間に、自分で考えて何度もやり直したんだろう。船は小さくて、蝙蝠っ子の手の上にすっぽりと収まるくらいだった。

「魔法使いさん、僕、昨日の夜あなたが言っていたことがわかった気がします。自分で作ると、なんだかとても大事に思うんです。魔法使いさんが作ったおもちゃの方がきれいだけど、僕の作ったおもちゃの方が、宝物みたい」

「それはよかった。君なら、もっと色々なものを作れるよ」

「本当に? 魔法使いさん、作り方を教えてくれるでしょう?」

「昨日も言ったろう。僕は旅人だ。あっという間にこの国を去るんだ。これからは、君が他の子たちに飛行機や船の作り方を教えるんだよ」

「僕、上手く教えられるかな……」

「それはやっぱり、経験してみないことにはね」

蝙蝠っ子は、手を止めて俯いてしまった。

「もう家へお帰り。そろそろいい時だろう」

「……魔法使いさん、また来てもいいですか?」

「来た時、僕はもう違う町へ行っているよ」

「じゃあ、今晩だけ。今晩だけいたら、ちゃんと家に帰ります」

「……やれやれ。明日はちゃんと帰れよ」

「はい!」

蝙蝠っ子は、ナイフを投げ捨てて笑顔で飛びついてきた。見た目に反してふわふわとした毛が、首元にちくちくしたけれど、振り払う気にはならなかった。

僕たちは結局、空が白んでくるまで一緒に木を削って玩具を作った。時々は、蝙蝠っ子に面白い作り方を見せられることもあった。

そうして明け方、蝙蝠っ子が眠っている間に僕は宿を出ることにした。枕元に"いい物"、玩具作りの材料や道具を置いておいた。

「じゃあな、蝙蝠っ子。元気で」

蝙蝠っ子が眠っているから、そんなことを言って頭を撫でてやることもできた。起きていたら、きっとそんなことできなかったろう。

帰り際、店主のじい様が笑顔で僕に声をかけてきた。

「孫がお世話になりました」と。