小林秀雄論ードストエフスキイの生活と、文學界ー

小林秀雄論ードストエフスキイの生活と、文學界ー

㈠

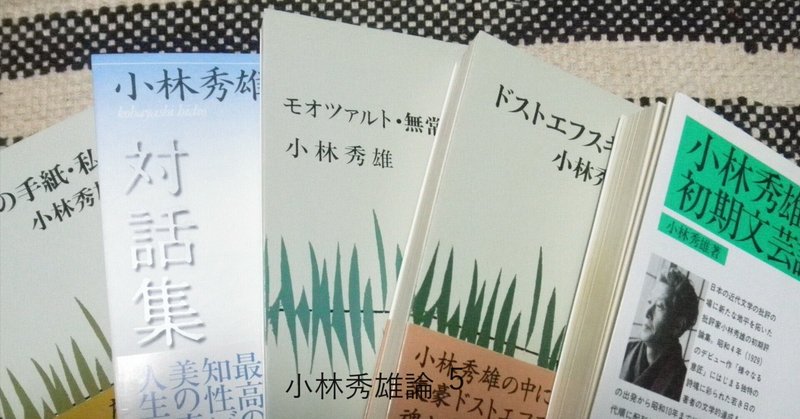

小林秀雄が、『文學界』の編集責任者になった時の、初めて『文學界』に連載した評論が、『ドストエフスキイの生活』であったことは、良く知られている。この、自己の『文學界』の編集責任者になったことの生活と、『ドストエフスキイの生活』とは、生活する上で、自己が文學で身を立てることと、密接に関わる形で、ドストエフスキイと伴走する、という状況であることが、一応には看取出来るはずである。自己の生活、ドストエフスキイの生活、この両輪で『文學界』は動き出したのである。

㈡

『ドストエフスキイの生活』に、この様な箇所がある。

「地下室の手記」の苦渋が、出口を見附けて、堂々たる悲劇となって現れる為には、作者の、烈しい労力を必要とした。

青春期に、アルチュール・ランボーの『地獄の季節』を知り、翻訳までに至った過去には、その青春期が、地獄の様なものだったと言わんばかりの行動であり、上記した、「「地下室の手記」の苦渋」と重なり合うのを、垣間見るのである。そこからの烈しい労力によって、出口を見附けたと、いうのは、実生活と向き合い、折り合いをつけて、『文學界』の編集責任者になって働くことへの、動きが、見て取れる。こういった、小林秀雄の人生と重なり合う形で、『ドストエフスキイの生活』は書かれたように思う。

㈢

これを、自己投影だとか、印象批評だとか、そういう弊害がある、と取られて、印象批評というものが意味を成さないとされる動向は、文壇に過去にあったが、自己の苦痛が、其の侭、小説に苦痛として共感出来る、ということは、それは適正な印象批評である。印象批評とは、執筆者が印象操作を行うということではなく、或る文章に自己と同じ印象を抱くから、その文章の理解に至る、その人が人生上味わった苦痛が、まざまざと文章に書かれているから、これは、自己の人生と照らし合わせば、何の不合理もない、純粋な批評となるのであって、小林秀雄の『ドストエフスキイの生活』だって、印象批評とも読めるし、それは価値のある批評なのである。

㈣

小林秀雄論ードストエフスキイの生活と、文學界ー、として述べて来たが、要は、小林秀雄が書いた、『ドストエフスキイの生活』と、その初発が、『文學界』の編集責任者であったことの重なり、として、論じることが出来ると思い書いたのだが、結句、それは印象批評であっただろうと、思うに至る。そうでなければ、ただのドストエフスキイの人生を述べただけの記録に留まるだろう。そこに付加されたのは、間違いなく、小林秀雄という批評家のドストエフスキイに見る自己の印象である。そう思えばこそ、確かに、『ドストエフスキイの生活』は、小林秀雄と連動し、辛い時も明るい時も、側に居たドストエフスキイの亡霊が、小林秀雄の言葉を借りて、文章を語っていると、言えなくもない。そう思うのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?