鳶ヶ巣山奇襲隊ルートを歩く

お城巡りが好きですが、関ヶ原や桶狭間、長篠・設楽原古戦場など、古戦場巡りへもよく出かけ、そこそこディープにまわっています。

感じやすいお友達には(そんな所行ったらゾクゾク寒いわ〜)と言われますが、鈍感力には自信があるからな‥

今年の初夏、そんなわけで(どうする家康)で長篠・設楽原合戦が放送される前に(鳶ヶ巣山奇襲隊ルート)を歩いて、勝手に妄想してきました。

以前は(長篠城北側に陣を敷く武田勝頼本隊を設楽原に誘い出すための奇襲)とされていたようですが、時系列から最近は(長篠城を救援し、武田軍の退路を断つため、連合軍の別働隊が鳶ヶ巣山砦群を南の背後から奇襲)とされているようです。

前に設楽原古戦場巡りに行った際、史料館で詳細マップを買って巡ったのですが、マップに奇襲隊ルートが記載されていて、かなり気になっていました。(奇襲隊に加わった野田城主菅沼貞盈が渋くて好きだしな‥私も一度は奇襲したいっ)

鳶ヶ巣山五砦のいくつかは長篠城側から行ったことがありましたが、背後から周る奇襲隊ルートはネットで検索してもあまり載っておらず、登山アプリでもドンピシャはありませんでした。

ただ、地元の小学生が卒業記念に奇襲隊ルートを踏破しているという記事や、noteで奇襲隊ルートを通った記録を載せてくださってる方がおられ、参考にさせてもらいました。

スタートは酒井忠次が鳶ケ巣山奇襲を進言したとされる極楽寺跡信長本陣からにしました。

ここから奇襲隊は鳥居強右衛門が豊川から上陸した浅瀬を渡河しますが、私は遠慮して橋を渡ります。

さて、近藤秀用らとともに奇襲隊を嚮導した地元の郷士豊田藤助邸跡に行きました(ここが一番迷ったかも)

庭先に案内板があり、おじさんが親切に説明やお話しをしてくださりました。(記者さんか?こないだも来たよ。)っておじさん言ってたけど、一か月後に歴史探偵におじさんが出ておられたから、ソレだったのかな。

豊田邸から南東、鳶ケ巣山奇襲隊松山越えの案内板やカルタがあるところから、登っていきます。5.7.5ってやっぱり頭に残りますよね。

すこしの急登で松山観音堂跡に到着します。

ここで奇襲隊は集結、馬上の兵も馬から降りました。(深溝、形原、長沢、東条、竹谷)などの松平一門衆+(菅沼、設楽、本多)など長篠城付近の国衆面々と、織田軍から監軍の金森長近軍、合計4000名程が集結しました。松平一門衆は徳川軍ではいつも先鋒を担ってるイメージがあるし、国衆などはを合わせると徳川軍の三分の一を動員していて、奇襲がガチだったことが窺われます。

ここからの松山越えは沢登りで、足元も悪く、鎧を外し背負って登ったそうです。道があるような、ないようなところもありますが、途中幟が立っていて安心だし、そんなに距離はなかったです。

私は昼間だったから多少滑っても平気でしたが、奇襲隊は夜間に登ったから、キツかったでしょうね。(歴史探偵でもこの道を夜に登られていて、探偵さんが苦戦されていました)

松山峠に到着すると、ほぼ登りは終わりで、あとは少しの尾根道はあるけれど、ほぼトラバース道になります。

ここからは奇襲隊関係の標柱や、時々は道標が出てきます。

奇襲隊酒呑場‥って飲むんかぃ!飲んでいいんかぃ!

けど、降りてみると、ホント、たくさんの兵が(お酒を飲むかはともかく)休憩できる削平地が。

鎧平‥峠で脱いだ鎧を着用した場所でしょうか。

奇襲隊水汲み場‥ほんとに綺麗な水がまだ流れています。

奇襲隊お茶飲み場‥で、お茶も飲むんかぃ!

次々に出てくる標柱に突っ込みながら、そしてエビすくいを歌いながら、足を進めます。

鳶ヶ巣山五砦はホントにざっくりですが、天神山から伸びる尾根先に作られているイメージで、(ボボウヂ)←地名?からは五つの部隊に分かれて出発しました。同時攻撃するため、一番遠い君ヶ臥所砦や姥ヶ懐砦の部隊から出発したそうです。

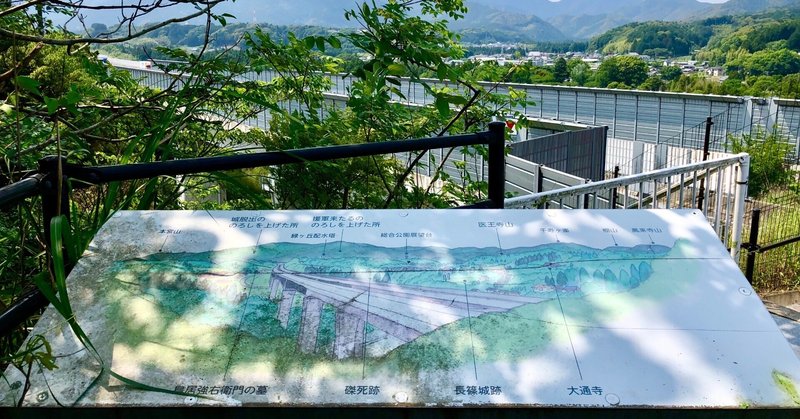

(ボボウヂ)からは行ったことがない中山砦を目指して到着。私の奇襲も成功としました。信長本陣からは駆け足でも3時間半くらいかかりました。中山砦からは長篠城や勝頼の医王山本陣がよく見えて、ホッとしました。

奇襲隊の人たちはここまで夜間に歩き、到着してからが本番の戦い。私は寝て帰るだけなんだから、脱帽します。

そして日の出前に奇襲。砦の武田軍も善戦したそうですが壊滅。奇襲隊は長篠城へ入城し、籠城兵と合流して一帯の武田軍を敗走させました。樋田方面に落ちた兵も潜んでいた設楽貞道の隊にことごとく討ち取られたそうです。

そしてこの奇襲隊の働きにより武田主力の退路もほぼ断たれ逆に連合軍の包囲網ができてしまうことに。

設楽原に布陣した連合軍と武田軍の本戦開始が、鳶ヶ巣山砦奇襲より早かったのか遅かったのかは微妙なところみたいです。(設楽原に出陣した武田軍にとっては、退路を絶たれ眼前の敵を打ち破るしかないやんね)

さて、砦を降りて、豊川越しに長篠城を眺めてからは、連合軍で唯一の城持ち戦死者となった深溝松平伊忠の戦死地に寄りました。

砦を降りてから結構距離があり、深追いしすぎた感じがします。(でもそれだけ奇襲隊の勢いがあったんだろうな)

奇襲隊には入っておらず(家忠日記)を綴った伊忠の息子の家忠も関ヶ原合戦前の伏見城の戦いで戦死していますね。

最後に論功行賞の地(コロミツ坂)へ行き信長様に(ヨシヨシナデナデ)された気分で帰路につきました。

(アレ〜、でも織田軍鉄砲は撃ってたけど、前線で頑張ってたの徳川軍ばっかりやな‥)

奇襲ルートを歩いてみて思ったことは、

⚪︎小学生の卒業チャレンジコースになっているだけあって整備されていて、迷うことはない事。他に登山客さんに会うことは全然なかったけけど。奇襲隊の足跡を示す史跡や標柱があって、砦へ行くまで全く眺望はないけど、結構楽しめます。

⚪︎難所は松山峠越えだけ。尾根道を歩くことも少なく、巻道が多かった。大軍とはいえ、ホントに敵に見つからないで行軍・奇襲できたかもしれないな、と思えました。

(信長公記)の太田牛一が(勝頼本軍が設楽原に出てこないで、鳶ヶ巣山砦に布陣すればよかったのに)と書いているそうです。そうすればその後の戦いはどうなったらわかりませんが、長篠城は落とせたかもしれないし、重臣をたくさん失うこともなかったかもしれませんね。

来年も面白いルートを歩きたいな。できたら来年はクマさん控えめにしていただきたいな。

読んでいただいてありがとうございました☺️

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?