最近の記事

“良い提案”なのに反対されるのはなぜ?合意形成に必須の「抵抗の6階層」 ~ストーリーで学ぶ、ビジネスに役立つ問題解決プロセス③~

こんにちは。ゴール・システム・コンサルティング(GSC)の但田(たじた)です。今回の「ストーリーで学ぶ、ビジネスに役立つ問題プロセス」シリーズでは、私たちがコンサルティングの場面で行っている会話のリアルイメージをお伝えし、「問題解決に向けたアプローチ」の実際をご紹介していきます。 イントロダクション「こんなに良い話なのに、賛同を得られない」という絶望 私たちは、毎日のように「誰かに何かを提案して、合意形成する」ということをやっています。営業の方であれば、モノやサービスを提

マガジン

記事

組織改革のためのTOC(制約理論)~ステップと全体像(制約を科学する⑧第3部-4:TOC思考プロセスを活用した組織改革3)

▼これまでの連載は、村上のマガジンからご覧いただけます。 クラウドを最初に解こうとする「愚」念を押しておきますが、TOCを活用するに当たっては、環境や前提条件を確認することが大切です。ですので、目の前の問題点を整理するといった話と、組織改革の話は決して混ぜないで欲しいのです。前者の場合は、手軽にクラウドを書いて役に立つこともありますが、それなりの規模があって、たくさんの人や部門が関与している組織改革は、クラウドひとつで解決できるほど単純な場合ばかりではないのです。 組織改

組織改革のためのTOC(制約理論)~組織改革はジレンマから入るべからず!(制約を科学する⑦第3部-3:TOC思考プロセスを活用した組織改革2)

▼これまでの連載は、村上のマガジンからご覧いただけます。 企業・組織の中で直面する「2つのジレンマ」…トレードオフと二律背反制約の基本構造の項でもお話ししたように、制約を発生させているのはその背後にある「対立」や「ジレンマ」であり、もう一段階掘り下げると、対立やジレンマの裏にも、対立を生み出している様々な「理由」が存在しています。では、ここからは対立やジレンマがなぜ発生するのか、どのように解決してゆけば良いのかについて、順番に考えてゆきましょう。 ▼「制約の基本構造」につ

組織改革のためのTOC(制約理論)、決め手は「UDE」(TOC制約を科学する⑥第3部-2:TOC思考プロセスを活用した組織改革)

▼これまでの連載は、村上のマガジンからご覧いただけます。 これまで、フロー・システムの中で制約がどう振る舞うかという「挙動」と、どのように改善して「徹底活用」できるかという、制約の徹底活用の具体的な方法について詳しく説明してきました。ここからは、人間組織の中で「制約」をどのように徹底活用するかについて具体的に考えてゆきます。 ここからは「TOC思考プロセス」の考え方に入っていきますが、今回は、TOC思考プロセスで最初に出てくる「UDE(ウーディー)」について考えます。

製品開発テーマの納期延長や中止の悪循環から抜け出し、さらなるチャレンジへ(開発DFMマネジメント研究会 第1回開催レポート)

こんにちは。ゴール・システム・コンサルティングの真道(しんどう)です。先日はクライアント企業の皆様をメンバーとする製品開発マネジメントに関する研究会(名称:開発DFM研究会)を立ち上げたことをご紹介しました。ここではその第一回目の様子を、より具体的にご紹介したいと思います。製品開発に取り組む方々の多くの方々に共感いただけるであろう、製品開発マネジメント改革のリアリティと、熱のこもったディスカッションの模様をお伝えします。 ▼開発DFM研究会立ち上げのご報告はこちらをご覧くだ

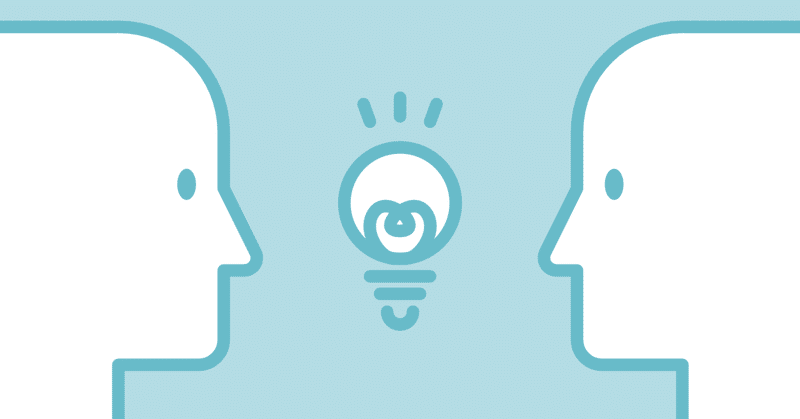

ボトルネックの背後にあるメカニズムを理解する「制約の基本構造」(TOC制約を科学する⑤第3部:組織の中で制約を徹底活用する)

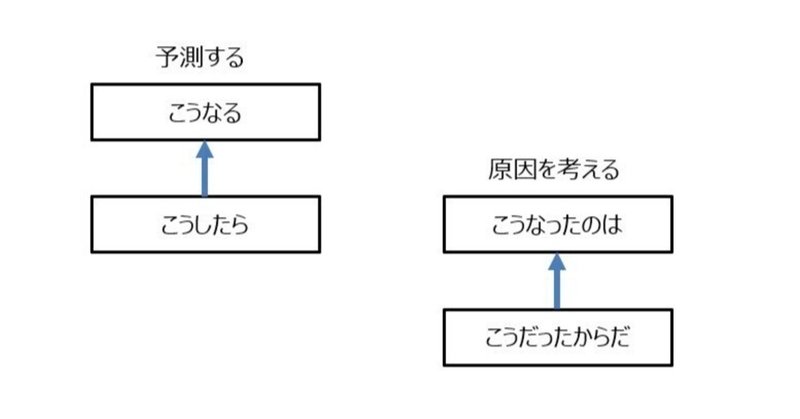

▼これまでの連載は、村上のマガジンからご覧いただけます。 物理的な制約(ボトルネック)の背後にあるメカニズムを理解する「制約の基本構造」今回のシリーズでは、まず理解して欲しい「制約とは何か」から順番に説明してきました。いよいよ、より本質的なアプローチである「組織をどのように改革してスループットを向上するか」という話に入ってゆきます。 たくさんの人が、複数の部署や事業部に分かれて仕事をしているそれなりの規模の会社組織にTOC手法を適用して改革を実現させるためには「制約を正し