【北野唯我】このまま今の会社にいていいのかと一度でも思ったら読む「転職の思考法」

「転職の思考法」について

転職の思考法とは

そもそも転職に必要なのは知識や情報ではなく、どう選べばいいかの判断基準「思考法」である。つまり「一生食べていくための方法論」である。

初めての転職は多くの人にとって怖い。

それは、これまではレールの上を歩いてきただけで考えず生きてきた。

しかし、これまでの人生でそのような判断をしてこなかったために、

「初めての意思決定」となり恐怖となる。

意味のある意思決定は「必ず何かを捨てる事を伴う」転職に恐怖を感じるのは、何かを手にするからではなく、何かを自分の意思で手放すから怖い。

「マーケットバリュー」について

マーケットバリューとは

まずは、自分の「マーケットバリュー」を理解することが大事!

マーケットバリューとは「市場価値」のことで、

今の会社での価値ではなく、世の中から見た自分の価値のこと。

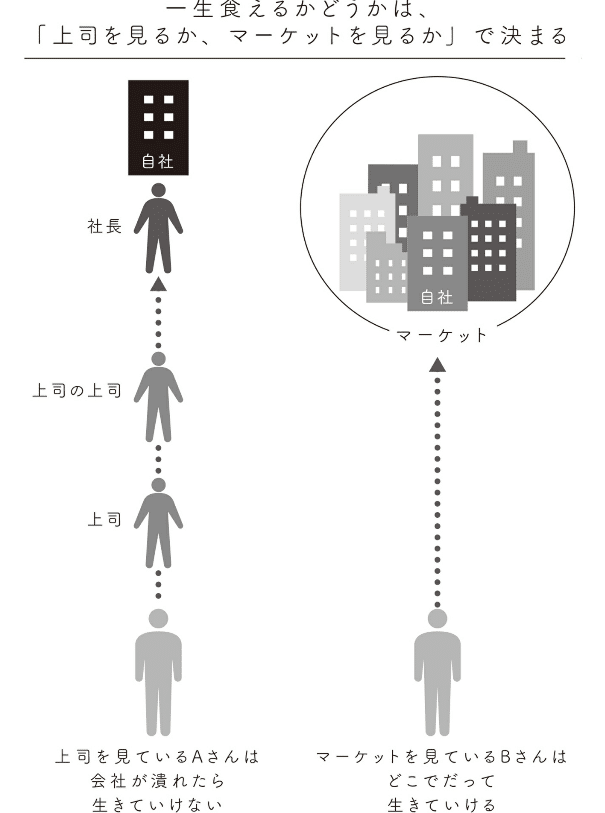

マーケットバリューが低い人と高い人の違いは、

「上司を見て働くか・マーケットを見て働くか」が違う!

上司を見て働く人の発想

→ 会社から言われた仕事をやっているから給料が発生する

マーケットを見て働く人の発想

→ 自分という商品を会社に売り、会社がそれを買うから給料が発生する

マーケットバリューを理解するには、まず自分を商品として考えること!

マーケットバリューがある人間には自由が与えられる!

マーケットバリューがない人間には自由はない!

まずは、自分のマーケットバリューを測る方法を知るべきである!

マーケットバリューの測り方

マーケットバリューは「箱の大きさで表現できる」

技術資産

人的資産

業界の生産性

※「転職の思考法」より参照

技術資産

技術資産とは、他の会社でも通用する技術的蓄積。

職種に紐づく「専門性」(営業,マーケティング,会計,プログラミング等)

職種に紐づかない「経験」(事業部長の経験,プロジェクトマネージャの経験等)の2つで構成されている。

他の会社でも通用することが大事!

他の会社で通用しなければ技術資産ではない!

人的資産

人的資産とは、一言で言うと「人脈」

あなただから動いてくれる人がどれだけいるかということ。

20代では対して効力は無いが、40代以降になったとき重要になってくる。

業界の生産性

業界の生産性とは、一人当たりの売り上げ。

これが自分の給料の原資となる。

マーケットバリューの高め方

20代は専門性、30代は経験、40代は人的資産でキャリアを作る!

理由として、専門性は誰でも学べば習得可能だが経験は「専門性のある人間」に貴重な経験が回ってくるものである!

福利厚生ではなく「専門性」「経験」の方を重視して会社を選べ!

理由として、福利厚生は業績が悪くなったり転職するとなくなる

「自分でコントロールできないもの」である。

一方、専門性・経験は「自分でコントロールできるもの」であり、

キャリアもコントロールできる。

「業界の生産性」はマーケットバリューに多大な影響を与える!

理由として、「業界の生産性」は市場により約20倍違う。

よって、業界選びを間違えるとその差を個人で覆すことは難しく、

マーケットバリューにも多大な影響を与える。

場所選びが大切になる!

業界を選ぶ際はエスカレーターの向きを見ろ!

業界を選ぶ際は

「その業界が伸びているか」「伸びていないか」を見ることが大切。

技術資産、人的資産も乏しければ、

「生産性がすでに高い業界」か

「今後伸びる(エスカレーターが上を向いている)業界」

を選べ。

反対に「生産性が低い業界」「成長が見込めない業界」を選ぶと

将来が悲惨なことになる。

「仕事のライフサイクル」について

仕事のライフサイクルとは

全ての仕事は、ライフサイクルに沿って生まれては消えていく。

また、ライフサイクルは「代替可能」と「イス(雇用の数)」の二軸で考えられる。

このフレームワークを参考に、自分を当てはめていくと

エスカレーターの向きが把握できる。

①ニッチ

最初にその仕事を始める人。

他にやっている人が少ない状態なので、当然代替可能性は低い。

②スター

儲かることに目を付け、どんどん同じ仕事をする人が増えていく状態。

会社は仕事のプロセスを分解し、再現性を確保しようとする。

③ルーティンワーク

誰でもできるレベルまでプロセスが汎用化され、一気に代替可能性が高まった状態。会社としても代替可能な人を大量に雇っている状態。

④消滅

代替可能な人を大量に雇っている状態を嫌った会社が、

テクノロジーによって人を代替しイスの数が消滅する状態。

この状態になると、1社だけでなく業界全体が利益を減らしていく。

伸びている業界で働いた事があるだけでバリューは高まる

伸びている業界に身を置く事は、それだけで価値がある。

(後追いで参入する企業にとって、価値ある人材となる)

逆に業界を間違えれば、いかに技術資産が高くとも

マーケットバリューは無効化する。

自社だけでなく競合も含め、全体的に利益を落としているのは

マーケットが縮小している証拠であり、値下げ合戦となる。

「ピボット型キャリア」について

ピボット型キャリアとは

ピボットとは、方向転換や路線を変えるという意味。

例えばA事業がうまくいかなかったので、B事業にピボットする。

というような使い方をする。

キャリア的に言うと、「自分の強みに軸足を残しながら、もう片足を今後強くなる部分に少しずつずらしていく」という考え方である。

これが一生食べていくための最強の方法である。

次に「今後強くなる部分の見つけ方を」を紹介していくが、

その前に「絶対やってはいけない事」を把握することが重要。

絶対にやってはいけないこと

やってはいけないことは、

「10年前とまったく同じサービスを同じ顧客に売っている会社」

を選ぶことである。

変化の激しい世の中で変化のない商品を売っているということになる!

マーケットが成熟している可能性が高い。

変化がないということは、確実に代替可能な存在になり10年先輩が存在することになる。

これから伸びるマーケットを見つける2つの方法

①複数のベンチャーが参入し、各社が伸びているサービスに注目する

強いベンチャーの戦い方は「世の中の流れに乗る」こと。

そのため、伸びているマーケットには必ずベンチャーが複数いることになる。

具体的な調べ方は「〇〇業界 ベンチャー」でGoogleや転職サイトで検索する。そこで出てきた企業を調べていく。

設立が浅く投資も集まっていれば、「伸びているマーケットに人と金が集まっている状態」であることが多い。

②既存業界の非効率を突くロジックに着目する

そもそも誰もが良いと知っているものに価値はない。

反対に指摘されて初めて良いと気づくものに価値がある!

世の中の賢い人は、

100万人が参加しているゲームで1番を目指すのではなく、

いずれ100万人が参加するゲームに1番乗りをする。

伸びるサービスは、業界の非効率を必ず突いてくる。

その会社のロジックが正しければ、早かれ遅かれ成長していく。

例として教育の場合、インターネットが発達した世の中で毎年同じ授業をする。小中高と区分けをする等が非効率にあたる。

そこを変えるタイミングがいつ来るかの問題であっていずれは来る。

価値あるものとないものは、長い目でみると逆転する。

誰も気づいていないが、よく聞くと筋が通っているものは

今後伸びていく可能性が高い。

本当のダイヤモンドは、「周りは馬鹿にするが理屈から考えると正しい」ことに眠っている。

ほとんどの人にとって重要な事は、思考法で解決できる

「ポジショニング」である!

「転職先となる会社の見極め方」について

会社選びの3つの基準

「働きやすさ」は極めて重要だが、「マーケットバリュー」と相反するものではない。むしろ長期的には一致することが多い。

マーケットバリューが高い人が集まる会社の方が、長い目で見ると働きやすい。

理由として、会社がうまくいっている時はマーケットバリューは関係ない。

しかし、会社がうまくいかなくなった時、マーケットバリューが無い人ほど

自分の居場所を確保するために他人を蹴落としてでも生き残ろうとする。

しかし、会社を選ぶ際に重要なのはマーケットバリューだけではない事も事実。人によって異なるが大抵の人は3つで考えることがベストである。

マーケットバリューは上がるか

働きやすいか

活躍の可能性はあるか

つまりマーケットバリューだけでなく、「働きやすさ」「活躍の可能性」も考えて会社を選ぶべきである。

活躍の可能性を確かめる3つの質問

転職する際に求人を見るも結局分からなくなり、転職アドバイザーの話を聞き、言われるがまま面接を受ける。これでは何も考えず受けるのと変わらない。

重要なのは「先に論点を明確にすること」である。論点を明確にする際に必要なのは、「自分はどんな情報があれば整理できるかを明確にすること」である!

特にマーケットバリューが低い人は「活躍の可能性」を見た方がいい!

以下は、活躍の可能性を確かめる質問である!

「どんな人物を求めていて、どんな活躍をしているのか」

「今いちばん社内で活躍し、評価されている人はどんな人物でそれはなぜか」

「自分と同じように、中途で入った人物で今活躍されている人はどんな社内パスを得て、どんな業務を担当しているか」

これらの質問を聞いたうえで、自分が社内で活躍できるイメージを持てたらOK。逆に持てなければ活躍できる可能性は低く、転職後に苦しむ可能性は高い。

ネットの口コミの活用について

現代のビジネスの価値は、財務諸表だけでは見極めづらくなっている。

例えばFacebookは、膨大な個人情報が強みだが、BS(バランスシート)に

計上されていない。

そのため、業界の内情に詳しい人から話を聞くことが一番であるが、

難しい場合は、ネットの口コミ参考にしてもいいが必ず他社と比較すること。

「いいベンチャーを見極める3つのポイント」について

①競合はどこか?そして競合「も」伸びているか?

伸びている市場にはベンチャーが複数参入してくる。

マーケット全体が伸びている場合、各社の成長と同じレベルで市場が

成長を遂げるからだ!

一方、成熟した市場では必ず競合とのシェアの奪い合いになる。

②現場のメンバーは優秀か?

(ベンチャーの経営陣は優秀が当たり前だが、他も優秀か?)

出来る限り現場のメンバー「だけ」と直接会う場を設けてもらい、

積極的に彼らに逆質問すること。

その質問に、現場のメンバーが的確に答えられればよい!

逆に的確に答えられなければ、経営陣は優秀であるが、現場はダメな可能性が高い。

採用担当者に「次の会社は長く勤めたいと思っているので、一番長く時間を過ごす現場のメンバーに、プライベートなことも含めて深く聞いてみたい」などリクエストするのが有効。

③同業他社からの評判は悪くないか?

詳しい人に聞くのが一番だが、難しい場合

ネットの口コミも参考にしてよい(ただし、必ず他社と比較すること)

「転職エージェント」について

転職エージェントのビジネスモデル

例えば1人の候補者が、二つのエージェントからA社を紹介された場合、

最初に候補者とA社の接点を作ったエージェントが報酬をもらう権利を持つ

だから転職エージェントは、他のエージェントと候補者が接触することを嫌い、できるだけ早くたくさん企業を紹介し受けさせようと急かす。

企業が転職エージェントを使うケース

転職エージェントを使うと、1人入社させるごとに想定年収の3割程度を報酬として支払う必要がある。そのためあまり連続して活用すべきではないが

それでもなぜ高いフィーを払ってまでエージェントを使うのか?

なぜエージェントはその会社を強く進めるのか?(離職率が異常に高く採用基準が低いためエージェントにとって優良案件等)を考える事が重要。

以下のケースが企業がエージェントを使うケースの代表例である。

成長が極めて早いケース

とにかく人が必要で採用が追い付かない場合に活用する。社員によるリファラル採用や直接応募で人が取れないケース

本当に優れた会社であれば勝手に人が集まる。

社員が評判を作り新しい社員を呼んでくる。

つまり、現場レベルであれば本来エージェントは不要なはずである。

いいエージェントの5箇条

面接時、どこが評価されたかだけでなく、

入社するうえでの「懸念点」はどこかまでフィードバックしてくれる

(こちらから「自分の懸念点」はどこですか?と聞く事)案件ベースでの「いい・悪い」ではなく、自分のキャリアにとって

どういう価値があるかという視点でアドバイスをくれる企業に回答期限の延長や年収の交渉をしてくれる

「他にいい求人案件はないですか?」という質問に粘り強くつきあってくれる

社長や役員、人事責任者との面接を自由にセットできる

「新卒で入るべき会社」と「中途で入るべき会社」の違いについて

「会社」としていいという軸と「転職先」としていい軸

「会社としていい軸」と「転職先としていい軸」があり、

これらは必ずしも一致しない。

転職先としていい軸を見極めるには以下を見る必要がある。

①中途を活かすカルチャーはあるか

会社は普通、中途社員と新卒社員がバランスよく出来ている。

しかし中には「中途重視の会社」「新卒重視の会社」も存在する。

「新卒重視の会社」の場合は中途社員の活躍は限定的となり、昇進にも影響する。見極め方としては役員をみて役員が新卒出身者で占められている会社は要注意である。

②自分の職種が、会社の強み(エンジン)と一致しているか

これは、自分がどれだけ裁量権を持ちたいかになる。

会社の強みと自分配属部署が一致していれば裁量権を持ちやすくなる。

逆に会社の強み以外の部署に入っても裁量権を持ちづらい。

これらの見極め方は以下2つとなる。

その会社の商品やサービスに実際に触れてみること。

使ってみて良かった点や好きなところをメモする。B to Bの企業は、経営陣や主要メンバーのバックグラウンド

(前にいた会社や部署)を確かめれば何を「エンジン」とする会社かが分かる

③どんな人材でも回るビジネスモデルかどうか

どんな人材でも回るビジネスは、会社としては優れているが、

転職する側からみると、マーケットバリューが上がりづらいケースが多い。

それでも入社を希望するなら、一通り技術資産と人的資産をつけてから最初から高いポジションで入社すること。

「転職先を探す手段」について

転職先を探す手段

転職先を探すにはいくつか方法がある。

それぞれメリット・デメリットがあり、採用したことが無い人には

全て同じにも見えるが、採用側からすると全く違う。

企業にとって、採用方法はエージェントだけではない。

チャネルは主に以下5つ存在し、上から順にコストがかかる

ヘッドハンティングを受ける

転職エージェントに登録し紹介を受ける

ダイレクトリクルーティング型のサービスを使う

SNS等マッチングサービスサービスを使う

直接応募 or 友人からの紹介(リファラル採用)

チャネルの使い分け方について

放っておいても人があつまるポジション → ③④⑤

普通の応募では採れないような人材を獲得 → ①②

一般的な採用 → ⑤

企業がエージェントを使うのは、「離職率が異常に高い」「社員が知人を呼び込む形での採用が出来ていない」などの理由であることもある。

転職エージェントから紹介される案件だけで、転職先を絞ってはいけない。

エージェントが強く進める会社は、単に採用基準が低い会社(エージェントからすれば入れやすい会社)に過ぎないこともある。

行きたい会社がある程度定まっているなら転職者は様々な手段で

全てのチャネルを自らあたるべきである!

「転職後の給料」について

転職後の給料について

すでに給料が高い成熟企業と、今の給与は低いが

今後自分のマーケットバリューが高まる会社とで悩むことがあれば、

迷わず後者を取れ!

理由として、マーケットバリューと給与は長期的に必ず一致する。

(高すぎる給料をもらっている人は、ほぼ確実に減給か肩たたきに合う)

そして、この国はマーケットバリューと給与のギャップを40代後半になるまで誰も教えてくれない。

「仕事における楽しみ」について

自分の好きな事について

どうしても譲れないくらい自分の「好きな事」というのは

ほとんどの人間にない!このことに気付く事が重要である!

むしろ心から楽しめることは必要ない!

それよりも、こころから楽しめる「状態」が必要!

「todo型」と「being型」について

todo型とbeing型について

以下2パターンの人間がいる

todo(コト)に重きをおく人間

「何をするのか」で物事を考える。明確な夢や目標を持っている。being(状態)に重きをおく人間

「どんな人」でありたいか、「どんな状態」でありたいかを重視する。

99%の人間はbeing型である。

それらの人が「心からやりたいこと」という幻想を探して彷徨う事が多い!

理由として、世間に溢れているビジネス書は、たった1%しかいない

todo型の人間が書いた本だからである!

だからそもそも参考にしても彷徨うだけで意味はない!

そもそも「心からやりたいこと」は必要なく、悲観する必要は全くない!「ある程度やりたい事」は必ず見つかる!

being型の人間にとって必要なのは「やりたいこと」より「状態」である!

状態について

being型に必要な「状態」は2パターンある。

仕事をRPGとして考えると分かりやすい

自分の状態

主人公は適切な強さか。主人公は信頼できるか。環境の状態

緊張と緩和のバランスは心地よい状態か

自分の状態について

主人公である自分が、環境に対して適切な強さであるかどうかが重要。

仕事を楽しむためにも必要な条件は以下2つ。

マーケットバリューを高める

ビジネスマンとしての強さ。会社が潰れても生きていける。

仕事を楽しむためには、「マーケットバリューがある程度あること」

「求められるパフォーマンスとマーケットバリューがある程度釣り合っている事」が絶対条件である!

自分に嘘をつかない

仕事で嘘をついている限り自分を好きにはなれない。

つまり、マーケットバリューを高めたうえで迷った時に自分を嫌いにならない選択肢を選ぶこと!

(いくらマーケットバリューが高まり、自分が強くなっても、自分を好きでなければその「ゲーム」を楽しむことはできない)

環境の状態について

being型の人間に必要なもう一つの要素は「緊張と緩和のバランス」である。たとえば

テストに向かって勉強し終われば解放される。

プレゼンに向けて頑張り終われば解放される。

人生は緊張と緩和の繰り返しで出来ている。

そのバランスが緩かったり、きついとゲームを変えるタイミングだということ。適切なバランスの見つけ方は以下の通りである。

自分が仕事で強い緊張を感じた場面を紙に書き出して数えてみて

いい緊張を3つも上げられない

→より難しい業務ややったことのないことに挑戦する悪い緊張が10個以上ある

→職場を変える

いい・悪いは自分の主観で構わない。

目安としては緊張が「社内からもたらされるもの」か

「社外からもたらされるもの」かに注目する。

社内の場合は悪い緊張が多い。

社外の場合はいい緊張であることが多い。

「being型の人間が好きな事を見つける方法」について

好きな事を見つける方法

結論的には「得意なこと」を「好きなこと」に近づけること!

being型の人間にとって好きな事は見つけるものではなく、見失うものである。ただし「小さなやりたいこと」は誰でも持っているからこれらの方法で探す!

他の人から上手だと言われるが「自分ではピンとこないもの」から探す

普段の仕事の中から「全くストレスを感じないことや瞬間」から探す

ラベルについて

好きな事が分かったら、それを自分のラベル(キャッチコピー)にする!

これからの時代は個人としての「ラベル」を持っている人が強い!

替えの利く存在から脱出したければ、どんなニッチな領域でもいいから

自分の好きな事、苦にならない事を考える!

理想や憧れ、まだできない事でも構わない。

誰にも見せるものでもないしダサくてもよい!

大事な事は、仮でもいいから自分でつける事!

そうすればやるべきこと、仕事を選ぶ基準が見えてくる!

ラベルをつけたら「そのラベルがより強固になるか」という判断軸で仕事を選んでいくこと!

これらはマーケットバリューとは違う、「ワクワクする軸」

もう一つの軸となる!

「転職と不安」について

転職における失敗とは何か

選択が失敗かどうかは、あくまで事後的にしかわからない。

失敗につながる唯一の条件は「覚悟を決めるべき時に覚悟を決められないこと」である。

転職を阻害するのは、現実的な危険性ではなく、ほとんどが見栄か恐怖である。

「転職がより当たり前な社会」へ

転職が当たり前になれば、選択肢を手に入れた「個人」はより自由になり、社員を惹きつけようとする「会社」は、より魅力的になる。

つまり、自由な転職はこの国を変える特効薬である。

選択肢を持ったうえで、対等な立場で会社に対して接することが重要。

最後に、伸びている市場に身を置け、そのうえで自分を信じろ!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?