古本として出回らないような本にこそ出会いたい

打ち合わせを終えたその足で、新橋駅前の古本まつりに立ち寄った。一年ぶりくらいだろうか。

年に数回開催されるこの古本まつりでは、駅前の通称「SL広場」に30ちかい古本をあつかうテントが立ち並ぶ。

その眺めは、いきなり都心に巨大な古書店が出現したみたいでなかなか壮観なものがある。

とはいえ、本の数が多いからといって自分の欲しい本が見つかるかといえばそれはまた別の話だ。

新橋にかぎらず、こうした規模の大きな古本市を覗いていつも思うのは、その品揃えに共通の偏りがあるということ。

具体的には、映画、鉄道、太平洋戦争あたりがそれにあたる。

つまり、その品揃えには、こういうイベントではこの手の本がよく売れるんだよねえという古本屋の主人の長年の経験に裏打ちされた知見が集約されている。

なるほど。それはそれでたしかに興味深い。

ただ、いかんせん自分の趣味とはちがっているため目を皿のように見たところで徒労に終わるといったこともすくなくない。

なので、こうした古本まつりの場合、あまり期待せず冷やかし気分で眺めるのが自分なりのマナーになっている。

今回は、けっきょく寺島珠雄『南天堂 松岡虎王麿の大正・昭和』のみ購入。

文京区の白山上にいまもある南天堂書房を舞台に、戦前その主人と彼のもとに集まった若い芸術家やダダイスト、アナーキストたちが繰り広げる人間模様を描いた評伝である。

こういうカフェ・ソサエティものというか、無名の芸術家たちによる青春群像みたいなテーマには無条件で惹かれる。

ところで、この本については、じつは以前図書館で借りたものの途中で返却した過去がある。面白くなかったわけじゃない。むしろその逆である。

読めば読むほどその周辺まで気になってしまい、あれこれ調べているうちにちっとも読み進んでいないことに気づいたのだ。

こういう本こそ手元に置くしかない。それがちょうど、カフェで飲むコーヒーよりも安い値段で書棚にあるのをみつけた。

派手な汚れがあるためだが、これならベタベタ付箋を貼ったり余白に書き込みをするにもかえって躊躇しないで済む。むしろ自分には好都合なのだった。

ほかにも文庫を中心に何冊か気になるものはあったが、自宅の積読の山を思い浮かべることでなんとか自制することに成功。大人になったな、自分。

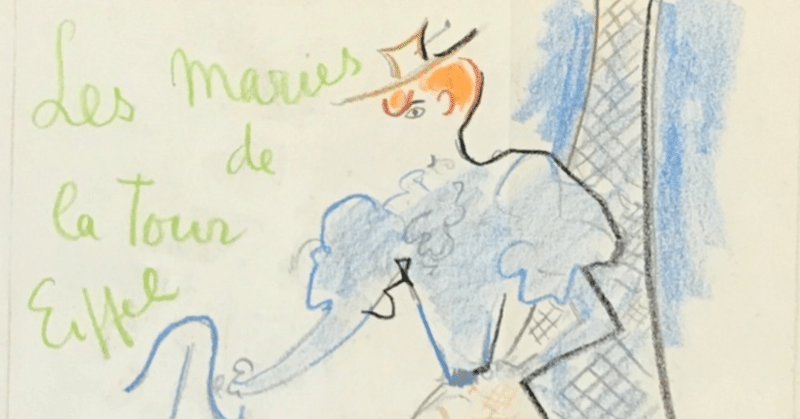

画像は数年前、図書館で借りた『南天堂』を途中放棄する原因となったノートの一部。

戦前、浅草の《カジノ・フォーリー》の出し物にコクトーの「エッフェル塔の花嫁花婿」の翻案があったことは川端康成の『浅草紅団』を読んで知ってはいた。

だが、パリの初演から10年足らずのうちに浅草のレビュー劇場にまで辿りついた、その道筋ははたしてつかめずにいたのだった。

それが、この南天堂のオーナー松岡虎王麿の友人で、《カジノ・フォーリー》の経営者のひとりだった内海正性という名前を知ったことであっさり解決した。

これは、そんな謎解きの過程を記したメモ。こんなことだから読書はいっこうに捗らない。

ちなみに、松岡虎王麿は「まつおかとらおうまろ」と読む。

いっぽう、ライオン好きが昂じて息子に「雷音」と名づけたのは三越百貨店の創業者・日比翁助。

明治時代のキラキラネームもなかなかどうして凄まじい。

それはさておき、では、なかなか出会うことのできない古本とはどういう本かかんがえてみる。

ひとつには、そもそも新刊当時に売れなかった場合。

絶対量が少ないのだから市場に出回らないとして不思議ではない。

もうひとつには、持ち主が大切に所有していて手放さないといった場合もある。

手放さない理由は、やはり折にふれて読み返したいからということになるのではないか。これは作家冥利に尽きますね。

ただ、新刊で入手できれば問題ないが、絶版になってしまっている場合なかなか出会うのはむずかしい。運よく出会えたとしてプレミアがついて手が出ないといったこともめずらしくない。

さらにまた、この1と2の集合の共通部分という場合もあるだろう。

その本はかならずしも売れたわけではなかった。

けれど、それが届いた数少ない読者にとっては忘れがたい一冊となった。

こういう本は貴重とか希少とかいうよりも、なによりかけがえのない本と呼ぶのが正しい。

はたして人生のうちにいくつ、そんな自分だけのスペシャルな一冊と出会えるだろうか?

ふと、そんなことまでかんがえた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?