あなただけの旅の計画の立て方

「旅行に行きたい!」

「でも計画を立てるのは面倒」

そんなお悩みを解決するために私は筆を取った。

旅行の計画の立て方から、知っておくと得する裏技まで、

旅行業界に忖度なし!で正直にお伝えする。

目指すは「あなたが作った、100%あなただけの旅行の計画」を作ることだ。

■ 本書の特徴

旅行業界をよく知る外資系企業の私が、忖度なしで旅行業界の裏側まで解説。

・旅行を最大限楽しむためのおすすめ情報を掲載。

・安く旅行に行く方法を説明。

・意外と知らない旅行の裏技をお伝え。

■ 本書を読んでほしい人

・旅行初心者の方

・いつもパッケージツアーを予約してしまう方

・中級・上級でも、旅行の裏技やヒントを知りたい方

■ 裏技の例

× : 目的地を先に決める

◯ : スケジュールを先に決める

× : エコノミークラスは全て窮屈なせき

◯ : エコノミーでも快適に過ごせる席がある

× : キャンセルするには費用がかかる

◯ : キャンセルをうまく利用して、柔軟に予定を組み立てられる

× : クレカではチップは払えない

◯ : クレカでチップを支払うときは、通貨のマークと小数点を忘れずに

× : パッケージツアーを買えば、旅行を満喫できる

◯ : 自分で手配することでコストを抑え、自分にあった旅行を実現できる。

× : 観光地の写真を念入りに撮る

◯ : 道中やホテル内の写真を積極的に撮る

本書はAmazonのKindleで販売している内容を一部抜粋し、Noteへ投稿している。全内容が気になる方はぜひAmazonでご覧いただきたい。

Kindle Unlimitedに加入されている方は、無料で全てお読みいただける。

Chapter 01: 自己紹介

私は旅行を愛する一般人だ。この文章を呼んでいるあなたと大差はなく、何か特別な能力を持っているわけでもない。国内外問わず、数多くの場所を訪れた経験はあるものの、アフリカの住民とリュックを背負って仲良くなったことはなく、まだ訪れていない日本の都道府県も存在する。もしプロフェッショナルな情報を期待してこの本を手に取ったのであれば、ここで閉じても構わない。しかし、自己紹介の部分くらいは目を通してほしいと思う。

この本を書くことになったきっかけは、友人や会社の同僚との会話である。私は旅行についてよく語る。「Google Flightは便利だ」「旅行のために歴史を勉強している」「次はロンドンに行く予定だ」など、旅行に関する様々な話題を提供すると、多くの人に詳しいと言われることがあった。特に「旅行先」よりも「旅行の計画」について、私は豊富な知識を有しているようだ。

私が読者に対して有利な点を挙げるなら、三つある。

第一に、両親が旅行代理店出身で、幼少期から頻繁に旅行に連れて行かれ、父は月に数日海外にいることも珍しくない生活をしていたため、旅行業界の知識が身についている。旅行で不要になった服や靴を捨てること、マイルについての基本知識も小学生の頃には習得していた。直接旅行業界には身を置いていないが、間近で業界を見てきた。

第二に、広告業界での勤務経験があり、旅行業界のクライアントに対してさまざまな業務を行なっていた。全てを知り尽くしているわけではないが、ビジネスモデルや利益の上げ方、クライアントが喜ぶことや嫌がることを理解している。

最後に、「調べること」が得意であり、好きであることだ。気になることは徹底的に調べ上げ、どうすればコストを抑えて旅行できるかを探求している。私の仕事はプログラマーだ。プログラマーとしての仕事は、想像されがちなようなハッカーのイメージとは異なり、実際には調査作業に多くの時間を費やしている。90%は調べ物をしているのではないだろうか。例えばアプリに新しい機能をつけようとしたら、すでにその機能を使っているところはないか探すし、エラーを発見したらプログラミング言語の公式サイトを見たり、ブログを検索したり、またプログラマー専用の知恵袋に投稿して答えを待ったりしている。このように仕事上、調べ物が苦にならない生活を送っているせいで、旅行に関しても大量に調べ物をするのが癖になってきている。

繰り返すが私は専門家では全くない。ただしこの本の一番の利点を上げるとしたら、どこかに忖度することなく、お伝えできるという点だ。本が売れることは喜ばしいが、それに依存しているわけではない。

旅行代理店の窓口担当者はあなたの旅行よりも自身のボーナスを優先することもあり得る。ブログが正確な情報よりも集客を目的としたキャッチーな文言で読者を引き寄せることもある。私がこの本を書く理由は、あなたの幸せを最大化することにある。時には言葉遣いが荒くなるかもしれないが、その点はご容赦いただきたい。

Chapter 02: 本書の構成

本書は、旅行に関するTipsを広範にわたって紹介することを目的としている。基本的な「クレジットカードは2枚持参すべし」などのアドバイスから、考え方に関するアプローチまで、多岐にわたる内容を取り扱っている。必ずしも初心者専用ではなく、経験豊富な旅行者にとっては既知の情報も含まれている可能性があるが、読者の旅行体験を少しでも豊かにできればと考えている。また、読者独自の知見があれば、共有していただきたい。

旅行マーケティングには「旅マエ」「旅ナカ」「旅アト」という3段階のフェーズがある。旅行の計画や準備を行う「旅マエ」、旅行中や現地での体験を楽しむ「旅ナカ」、旅行後の余韻に浸る「旅アト」という段階である。本書は、これらの旅行の前・中・後の各段階における重要なトピックを取り上げ、旅行のアドバイスを提供していく。

特に重要な部分は💡マークでハイライトしている。

読者は本書を旅の進行に沿って読み進めることが基本であるが、任意の部分から読み始めても問題ない。現時点で旅行の予定がない人もいれば、来週には出発する人もいるかもしれない。さらに、本書はテキストだけでなく、図表や筆者自身が撮影した写真も含んでおり、読者に楽しんでいただきたい。

最後のページには持ち物リストを掲載している。ぜひ参考にしてほしい。

Chapter 03: 大前提 (考え方)

旅行に対する捉え方は人それぞれである。休みがあれば行くもの、ちょっとした贅沢をするもの、疲れた体をリフレッシュするものなど、多様な考えが存在する。各人が旅行に対して抱く思いは異なるものであろう。しかし、ここでぜひ考慮してほしいのは「現在」ではなく「将来」へのメリットである。過去に経験した旅行を思い返し、楽しかった時の想いに浸る瞬間もあるだろう。数日間の旅行への投資が、それ以降の人生をより明るいものに変えてくれるのである。今だけを見据えて費用や日程を考えるのではなく、将来への価値も視野に入れて旅行を計画することが望ましい。

💡旅行は「今」のあなたが楽しむだけではなく、「将来」のあなたのために思い出を作る行為だ

これまで、旅行を一時的な楽しみと捉え、費用を抑えることが重要だった。遠い国に行くことも敬遠していたし、行ったことのない土地よりはよく知った場所に何度も行っていた。しかし旅行の楽しみが、行った後も続くということに気づいた。旅行というものは一時的な楽しみなんかではない。むしろ行った後に起こるイベントも合わせて旅行なのだろう。例えばお土産を渡しに行き現地の話をしたり、買ってきた現地の調味料を使って料理をしたり、写真を見返して懐かしいなと思ったり。そんな時間を作るというのが旅行の醍醐味かもしれない。

そして非常に重要なことは、30年後のあなたが今と同様に長時間フライトに耐え、時差を気にせず知らない土地で過ごし、1日に2万歩も歩くことができるか。もし今事故に遭ってしまい自由に旅行ができなくなってしまったら。将来何が起こるかわからない、旅行は今行け、そして将来のためにしっかり思い出を作ってあげよう。そう思うと少しでも旅行計画の意欲が出るのではないか?

私はお風呂に入るのがめんどくさいと思うことはあるが、お風呂に入って後悔したことはない。目の前にあるハードルが美味しい果実を見えなくしてしまっている。ぜひここで一歩立ち上がっていただき、旅行の計画を立てようではないか。

💡旅行はお風呂と同じ。最初は面倒だが、後悔はしない

私自身は、旅行に行く前に様々な調査を行うことに抵抗がない性格である。前述した3つのステージでいうと、「旅マエ」の部分を楽しむことができる。しかし、予定や計画を立てるのが苦手な人もいることは理解している。選択肢が無数にあるホテルの中からどれを選ぶか、最適な飛行機の時間はどれか、調査すべき事項は山ほど存在する。このような工程が複雑であるため、面倒だと感じたり、なかなか行動に移せないのである。

本書では、「あなた自身で旅行の計画を立てる」ことを推奨する。主な理由は費用の節約だが、それ以外にも理由は存在する。特に初心者にとって、計画を立てることが困難である主な理由は、旅行業界が多くの企業によって成り立っているからであろう。この部分は、旅行業界のセクションで詳しく触れる。

💡あなた自身の手で、あなたの旅行の計画を立てろ

本屋の旅行コーナーでは、「ハワイに行こう」と提案する本は目を引くが、「ハワイへの旅の計画の立て方」を解説する本はなかなか手に取られないだろう。計画を立てることは、本来人間が苦手とする分野である。基本的に動物は計画を立てる能力を持たず、何ヶ月も先のことを予測して行動するのは人間だけである。人類の脳の大きさは誕生から現代まで大きく変わっていない。そのため、ロンドン行きの飛行機の時間や時差を考慮してホテルのチェックインを調整するなどは、私たちにとってはストレスの原因となる。

このようなストレスをもたらす旅行計画の負担を少しでも軽減しようとするのが、この本の目的である。

最後に、「旅行で節約すべきではない」と断言できる。絶対に後悔しないからである。後悔するのは、お金そのものではなく、節約しすぎたことや訪れなかった場所、作らなかった思い出である。旅行から帰った後に後悔する人は少ない(前述したお風呂の例のように)。もちろん、ファーストクラスや高級ホテルに宿泊することを推奨しているわけではない。ただし、多くの人が思っている以上に、旅行は価値がある。百貨店で売られているものは80歳になっても購入可能だが、80歳で10時間を超えるフライトに耐えられるかは不確かである。歳をとってからの後悔は避けたい。20代でアフリカをバックパックで旅すればよかった、30代で優雅にパリを散策すればよかった、40代で子供とアメリカ自然史博物館で恐竜を見せてあげればよかったといった後悔はしたくないのである。

💡旅行で節約すべきではない

Chapter 04: 旅行業界の説明

この章では、旅行業界のプレーヤーとそれらのビジネスモデルについて説明する。一見、私たちの旅行体験と業界のビジネスは無関係に思えるかもしれない。しかし、このビジネスを理解することで、どのような行動が彼らに利益をもたらし、どのような行動が利益につながらないかを把握できる。この仕組みを適切に理解していれば、コストを抑えて旅行を楽しむことが可能になり、無駄な目的地への誘導を避けることができる。

主要なプレーヤーに関して述べるが、特に覚えておくべき点は、「ビジネスにおいて重要なのは利益であり、旅行会社が利益をどこから得ているか」である。この点を理解していれば、公式のホテルサイトから直接予約するのがよいのか、それとも旅行代理店を通じて予約するのが適切かを判断できる。

旅行業界について説明を進めるが、この説明はあくまで消費者目線(特に旅行初心者向け)で行う。実際の業界の詳細とは異なる場合があることをあらかじめ明記しておく。「旅行会社」と「旅行代理店」の存在、また交通系の企業が代理店商流と直販に分かれている事実などは、混乱を避けるために簡略化している。

旅行業界には大きく分けて3人のプレーヤーがいる。

1. サプライヤー: 旅行商品を持っている人

サプライヤー、すなわち旅行商品を提供する人々について述べる。これらは旅行に欠かせないホテルや航空券、観光地を提供する企業であり、旅行業界における最もイメージしやすいプレーヤーである。彼らは旅行や移動、宿泊に関連する多岐にわたる商品を供給する。交通関連商品には、速達性を高める飛行機や新幹線、旅の快適性を向上させるファーストクラス、世界の隅々までアクセス可能な在来線やレンタカー事業者が含まれる。

自社ウェブサイトを通じて直接顧客に商品を提供することもあるが、一般的にはエージェンシーを通じて商品を販売することが多い。彼らの強みは、魅力的な商品の提供にある。一方で、集客は苦手としており、自社の商品を購入してほしいが、世界中に無数に存在するため、特に強力なブランドがなければ埋没しやすい。彼らが望むことは、自社の商品をより多く売ることであり、そのためには高価格の商品を市場に出したいと考えている。

2. 旅行代理店: 旅行を紹介する人

次に紹介するのは旅行代理店である。ホテルや航空券などの商品をパッケージにしてユーザーに販売する役割を担っている。彼ら自身は旅行の商品を持っていないのが特徴で、ユーザーからの仲介手数料を収益源としている。

旅行代理店の主な任務は、初心者向けのプランを考案したり、時には観光地を紹介してユーザーの旅行意欲を高めることである。旅行代理店にとって重要なのは、多くのユーザーに利用されること、さらには多くのサプライヤーから商品を提供されることである。これを実現するため、彼らは広告に大きな投資をしてユーザーベースを増やすことに注力している。この結果、じゃらん、楽天トラベル、JTB、HISなど、多くの旅行初心者にも認知されている企業が存在する。

これらの企業を通じて旅行を予約した場合、仲介手数料が発生していることをユーザーが直接感じることは少ないが、実際には旅行代金にそのコストが含まれている。

💡旅行代理店の費用には、手数料が含まれている

旅行代理店の得意分野は、集客と企画であり、その一方で、独自の商品や魅力の提供には苦労している。彼らが目指すことは、多くのユーザーを確保し続けることであり、新規顧客を獲得し、リピートしてもらうことにより事業を成長させたいと考えている。

3. メタ検索: まとめて一度に検索する人

最後に紹介するのは、メタ検索と呼ばれる少しニッチながらも独特な役割を果たすプレーヤーである。これらのプレーヤーは、旅行商品を持つサプライヤーや旅行を紹介する旅行代理店とは異なり、様々なサプライヤーや代理店が提供する商品を一箇所に集約し、ユーザーに横断的に比較する機会を提供する。

旅行代理店が様々な旅行商品を紹介している中で、メタ検索の存在意義は、それぞれの代理店が得意とする異なる商品群を持っていることに起因する。例えば、一部の代理店は海外旅行に強みを持ち、他の代理店は国内旅行や特定のテーマ旅行(例:スキーパッケージ)を得意としている。同一のホテルであっても、代理店によって提供される価格やパッケージ内容が異なることがあり、メタ検索はこれらの情報を一元的に比較することでユーザーの選択肢を広げる。

メタ検索は直接旅行商品を販売するわけではなく、むしろユーザーを旅行代理店に送客することでその代理店から手数料を受け取るビジネスモデルを採っている。彼らは旅行業界の専門家というよりも、旅行代理店の専門家と言えるだろう。

メタ検索の強みは、ユーザーにとっての分かりやすさと高度なテクノロジーにあり、一方で独自の商品や魅力の提供には限界がある。彼らが目指しているのは、多くの人にサービスを利用してもらうことである。

これから旅行業界についてもう少し詳細な内容に触れていくが、細かな部分は読み飛ばしても問題ないという前提で進める。

旅行代理店 (対面)

旅行代理店には、対面式とオンライン式の2つの形態が存在する。対面式の代理店は、実店舗を構え、窓口での直接的な人とのやり取りを通じてサービスを提供する。これらは旅行パッケージの企画や、サプライヤーとの協議を行う役割も担っている。10-20年前、この形態は非常に人気があり、ゴールデンウィークや夏休み前には店舗が混雑する光景が見られた。これらの代理店は、伝統的な旅行代理店(Traditional Travel Agency: TTA)と呼ばれ、オンラインで完結する旅行代理店 (Online Travel Agency: OTA)とは区別される。TTAはOTAに比べて勢いがないとされるが、実際の店舗を持ち、直接対面でサービスを提供する形式は、多くの人々にとって未だに価値がある。

旅行代理店の収益源は、ホテルや航空会社からユーザーへ提供する際のマージン、つまり仲介手数料である。例えば、ホテルが1万円のプランを提供する場合、代理店はこれを1万2000円でユーザーに提供し、2000円が代理店の利益となる。手数料を高く設定すれば利益は増えるが、競争の中で他の代理店が手数料を下げてユーザーを引き寄せるため、簡単に利益を上げることは難しい。ユーザーが旅行計画を立てる際の最初の接点であるため、知名度は極めて重要である。より多くのユーザーを獲得することで手数料の総額を増やすことが、彼らの目標である。これを達成するために、広告を用いて認知度を高める戦略を採用している。

旅行代理店は、広告に多額の費用を投じる。実際、航空会社や鉄道会社よりも多くの広告費を支出している。これは、彼らが商品を直接持たないビジネスモデルに起因している。ホテルには収容人数の限りがあるが、無数のホテルを紹介できる代理店にとって在庫切れの心配は少ない。

ユーザーにとっては、手数料がない方が購入コストを抑えられる。ANAやJALなどの航空会社や公式ホテルサイトから直接購入する方が、中間コストが発生しないため時に安くなる。しかし、全てのサプライヤーを個別に探し出すのは手間がかかるため、代理店で適切な商品を見つけた後、公式サイトで購入するのがおすすめである。サプライヤーにとっても、自社サイトからの直接購入が好ましい。

💡基本的には代理店を挟まない方が価格は安い

ただし、全ての公式サイトが最安値を提供しているわけではない。この背景には、旅行代理店間の生存競争が影響する。提供する商品はサプライヤーからのものであり、代理店の作る計画だけでは差別化は難しい。そのため旅行代理店はあらゆる手でユーザーを集め、維持し、もう一度使ってもらう。例えばユーザーランクのプログラム (ブラウン→シルバー→ゴールド→プラチナなど) を作り、よりランクの高ユーザーには限定クーポンを提供したり還元率を高めたりする。また期間限定キャンペーンで格安クーポンを提供して顧客を引き留めることもある。このおかげで公式サイトより安価になる場合もある。

💡旅行代理店はユーザー獲得&維持のために、様々なキャンペーンを実施する

具体的な企業としてはみなさんご存知のJTBやHIS、近畿日本ツーリストなどが挙げられる。彼らは前述したTTAと呼ばれる形態ではあるが、近年ネットサービスを立ち上げ、OTAと同じような機能を果たしていることも多い。ただし次に説明するOTAと全く同じではない。それは企業内部の体質に影響するものが多く、歴史のある旅行代理店だと、旅行商品を提供する支部の一つとして捉えられることもある。北海道支店、東京支店、オンライン支店と言うように横並びなのだ。一方でOTAは店舗を全く考えないことから商品内容が全く異なることがある。

旅行代理店 (オンライン)

オンライン・トラベル・エージェンシー(OTA)と呼ばれるこの業態は、旅行業界で主流となっている。特に若年層は、店舗に足を運ぶよりもオンラインでの手軽な購入を好む。また、経験を積んだユーザーは、自ら航空券やホテルを予約することができる。

OTAは店舗型の代理店と同様のサービスを提供するが、オンラインでの運営により人的介入が少なく、結果としてコストを削減できる。主なコスト削減の要因は人件費と家賃であり、これらは固定費の典型例である。固定費は売上に関わらず支払いが続くため、これらのコストが削減されると、その分企業内にお金貯まることになる。

オンラインとオフラインの区別が意図的にされる理由は、削減された固定費をユーザーに還元したり、広告費に充てたりすることが可能になるためである。このことは、店舗型の旅行代理店と比べて、OTAが異なる財務構造を持っていることを意味する。

💡オンライン旅行代理店は固定費の分、価格を安く提供できる

さらに、定められた旅行日程のツアーとは異なり、航空券とホテルのみを組み合わせたダイナミックパッケージも提供されている。旅行代金が高くなるほど、OTAの手数料収入も増えるため、飛行機とホテルを組み合わせた複数商品の同時購入に対する値引きが可能となる。

代表的なOTAとしては、じゃらん、楽天トラベル、Expedia、TripAdvisorが挙げられる。これらの企業は、オンラインでの旅行商品販売に特化しており、新しい時代の旅行者のニーズに応えている。

航空会社

航空会社は、飛行機を用いた移動を提供している。世界各国には複数の航空会社が存在し、多様な国や都市への就航を行っている。

日本から全ての国へ直行便が存在するわけではなく、スウェーデンやノルウェーのように日本から遠く、直行便が設定されていない国もある。ただし、提携している航空会社を経由することで目的地に到達することは可能である。

航空会社には、フルサービスキャリアとローコストキャリア(LCC)の2つの形態がある。ANAやJALなどの従来からの航空会社はフルサービスキャリアに該当し、ジェットスターやソラシド・エア、Peachなどは、より安価な航空券を提供するLCCである。この2つの違いは価格とサービスにあり、LCCは機内サービスが限られている分、チケットを安価に提供している。安全性に関しては、フルサービスキャリアとLCCで差はなく、そもそも航空機は車やバイクに比べて事故率が非常に低い乗り物である。

航空会社の収益源は、長距離移動に対する対価であり、機内サービスを充実させることで、移動以上の価値を提供している。高価格帯のファーストクラスやビジネスクラスを設けることで、利益を確保している。言い換えれば全ての座席がエコノミークラスの場合、フルサービスキャリアは成り立たない。

中級者向けではあるが、航空連合というアライアンスが存在し、ANAはスターアライアンス、JALはワンワールドに加入している。これらのアライアンス内では、マイル交換などの密接な関係があるが、詳細はここでは述べない。

代表的な航空会社としては、ANA、JAL、ジェットスター、Peachなどが存在し、各地域ごとにスターフライヤー (九州メイン) や AIRDO (北海道メイン) などある。アメリカにはアメリカンエアラインやデルタ航空がある。大韓航空やシンガポール航空のように国名が連想される航空会社もあれば、カンタス航空、エミレーツ航空のように所属国が一見では分からない航空会社も存在する。全ての航空会社を覚える必要はないが、どの航空会社がどの地域のものかを大まかに知っておくと便利である。 (詳細は後述する)

ホテル

ホテルは宿泊の提供を行う施設である。これは言うまでもないが、ホテルには多様な形態が存在している。例えば、マリオット、ヒルトン、インターコンチネンタルといった高級ホテルブランドが各国に展開しており、ドーミーイン、ルートイン、リッチモンドといったビジネスホテルや、日本特有の旅館なども幅広く存在している。

低価格を提供するカプセルホテルや、自動車利用者向けの小規模なモーテルもあり、宿泊施設の形態は多岐にわたる。さらに、民家を貸し出すAirbnbのようなサービスも近年増加しており、宿泊方法にはさまざまな選択肢が存在する。

有名ホテルチェーンでは自社で集客が可能であるものの、多くの宿泊施設は自社だけでの集客が困難であり、客室を代理店に提供している。これにより、ユーザーの集客だけでなく、自社サイトの充実やメンテナンスの必要性を回避し、マーケティングに注力する必要も低減される。代理店部分でお話ししたが、人件費が密接に関わってくる。ウェブサイトを立ち上げたり、予約窓口フォームを作ったりするのにエンジニア、デザイナーの人件費を払う必要があるし、広告を出して集客するためにはマーケティングチームを立ち上げたり、広告代理店 (こちらは広告バナーを作ったり、マーケティング戦略を考えてもらう代わりに、多めに広告費用を払う必要がある) と契約する必要がある。有名ではないホテルは旅行代理店に依存しているのが事実だ。

💡自社サイトの立ち上げは費用がかかる。そして旅行代理店に依存してしまう

メタ検索

メタ検索では様々な航空会社が提供している航空券を、並べて比較することができる。

上記は Google Travel の「フライト」機能で検索した東京 - ロンドンのチケットの一覧だ。ご覧の通り日本の航空会社であるANAやJALのほか、イギリスのブリティッシュエアライン、エミレーツ航空、エバー航空など多様な選択肢を調査できる。これがメタ検索の主要な利点である。

💡メタ検索では様々な航空会社のチケットを一覧で比較できる

メタ検索と旅行代理店の大きな違いは、メタ検索経由で直接購入ができないことにある。メタ検索サイトはユーザーを旅行代理店へ送客し、そこから手数料を得ているため、ユーザーがメタ検索を利用することによる追加費用は発生しない。

💡メタ検索ではユーザーへの追加費用が発生しない

航空会社に関する知識はメタ検索を使用する際に特に重要である。メタ検索では各航空会社の料金を一覧で見ることができるが、価格だけでなく、提供されるサービスの質やLCC(低コストキャリア)かどうかを知ることは、より適切な判断を下すのに役立つ。例えば、サービスが限定的なLCCの航空券が20万円である一方で、充実したサービスを提供する航空会社のチケットが21万円である場合、後者の方が魅力的である可能性が高い。特に、LCCでは荷物の持ち込みや座席指定に追加料金がかかることがあるため、総費用を考慮する必要がある。

メタ検索は航空券に限った話ではく、ホテルも同様に一覧で比較することができる。

メタ検索サイトはテクノロジーを活用して、膨大な数の航空券やホテルの空室情報を一か所に集約している。これにより、旅行代理店のサイトから航空会社やホテルの公式サイトまで、幅広い選択肢から検索し、価格比較が可能になる。同一ホテルの料金でも、掲載サイトによって異なることがよくある。

メタ検索の例としては、トラベルこ、trivago、Google検索が挙げられる。また、航空券に特化したサービスとしてスカイチケット、スカイスキャナー、エアトリなどが存在している。

新幹線・ローカル電車・バス

彼らは主に現地の住民を対象に、日常生活に必要なサービスを提供している。これらのサービスは旅行者には必ずしも利便性が高いわけではないが、その分価格が安いという特徴がある。

特に、海外のローカル電車、地下鉄、バスでは、乗り方の案内が不足していることが多く、Suicaのような特定のカードへのチャージが必要だったりする。さらに、案内が日本語や英語で提供されていない場合もある。ただし、旅行者向けには3日間有効な周遊券などが用意されており、頻繁に利用する場合には購入する価値がある。このようなサービスを提供している企業には、JRや西武バスなどが含まれる。

地域の観光地および観光協会

地域の観光地への訪問者を増やし、そこでの消費を促進させることが一つの目標である。この目的のために設立される団体は、公益的な観光事業を推進することに注力している。これらの団体は、一般企業とは異なり、利益を最優先にするのではなく、時には安価なサービスを提供することもあるが、その結果、ウェブサイトの使い勝手が悪い場合もある。

その主な目的は、単に一つの観光地で収益を上げることではなく、より広範な地域や町の活性化を図ることにある。日本では、特に観光産業への力の入れ方が顕著であり、時には国や県からの補助金を活用して、驚くほど安い旅行プランが提供されることがある。これらの取り組みは、訪問者にとっても地域にとっても有益な影響をもたらすことが目指されている。

💡政府が行う旅行プランは驚くほど安い場合がある

大原則

これまで旅行業界に関わる多様な企業や組織を紹介してきた。旅行に関連する企業は現在も存在し、将来的にも新たなプレーヤーが登場する可能性がある。重要な大原則として理解しておくべきは、旅行プランを仲介する企業を経由する度に、その分のマージンが価格に上乗せされるということである。旅行代理店を利用すれば、手数料が加算され、旅行内容を決定する過程で人の手が加われば、それに伴う人件費も発生する。可能な限り直接手配することで、余分な手数料を避け、コストを抑えた旅行を実現できる。

業界には多くのプレーヤーが存在し、顧客を獲得するためのコストが高いことも事実である。しかし、長期間にわたって特定のサービスを利用することで、ユーザーランクが上がったり、クーポンを利用することで、費用を大幅に削減できる場合もある。

💡自ら手配することで余分な手数料を避け、コストを抑えた旅行を実現できる。

Chapter 05: なぜあなた自身で旅行の計画を立てるのか

ここでは、「自身で旅行の計画を立てる」ことの重要性について述べる。旅行業界のプレーヤーの紹介で触れたように、旅行代理店を介したツアーには人件費が含まれるため、余計な手数料が発生する。また、彼らは広く受け入れられるツアーを提案し、一般的な場所を訪れ、一般的な食事を提供し、一般的な宿泊施設に宿泊することを勧める。これが市場に受け入れられるからであるが、実際にはそのような旅行プランは自分自身で作成可能である。例えば、福岡を訪れる場合、天神でショッピングし、ドームで野球を観戦し、屋台で食事をするというプランは旅行代理店のチラシでよく見かけるが、これらは自分で計画することもできる。

💡旅行代理店のプランをそのまま自分で計画する

ちなみに格安海外旅行のツアーで連れていかれるお土産物屋は、旅行代理店とグルだったりする。現地のお土産を売っているお店を見定める人は少ないし、連れていかれれば買ってしまう。お土産物屋は多少のマージンを旅行代理店に払ってでも、ツアー客を連れてきて欲しいし、若干高く売っている。旅行者のために全くなっていない場所に連れていかれないためにも自分で計画をした方が良い。

💡ツアーで連れて行かれるお土産物屋は、代理店と繋がっている

日程も自分で決めた方が良い。基本的にツアーでは訪れる観光地をぎゅうぎゅうに詰め込むことはしない、また3時間何もしない休憩時間があるわけでもない。もしあなたが有名観光地を見て、数枚写真を撮ったら満足するのであれば、1日にたくさん移動して名所を訪れるべきだ。一方で足腰が悪かったり時差ぼけがひどい人、隅々まで観光地を観察したい人は1日に1箇所だけ設定しても良い。

💡自分で予定を立てれば、詰め込むことも休むことも自由

ルーブル博物館 (フランス・パリ)、大英博物館 (イギリス・ロンドン)、メトロポリタン美術館 (アメリカ・ニューヨーク) は1日だけでは回りきれないほどの歴史物やアートが展示されており、そこだけでも3日はいられる。一方で京都には数えきれないほどのお寺があるので、細かく全て回っても良いだろう。自分で自分に合った日程を決められることは、あなただけの旅行を、そして思い出を作ることにつながる。

重要なのは、旅行の計画を旅行代理店に依存しないことである。彼らの目的は自社の利益の最大化であり、旅行者の満足度を最優先に考えるわけではない。ただし、専門家としての意見を参考にすることは悪くない。

あなたの好きなところだけ行け、興味のないところは行くな。たくさん休んでもいいし、疲れ果てるまで回っても良い。

Chapter 06: 旅行計画の立て方

具体的な旅行計画の立て方について説明する。旅行計画を立てるには多くの決定を下さなければならない。行先(目的地)、訪問時期(日程)、移動手段、同伴者、訪問目的など、これらは相互に影響し合う。例えば、エジプトを訪れたい場合、夏は避けるべきでだし、冬のカナダも避けた方が無難だ。11月にアメリカを訪れるとサンクスギビングで多くの店が閉まっていることがある。以下、旅行計画の立て方についての持論を展開する。

まずは目的地の前に日程を抑えろ。多くの人がハワイ、ニューヨーク、パリなどへの憧れを抱くが、実際に計画を立てるには至らない。海外旅行に行きたいなとは言ったものの実際に予定を立てることはない。目的地を決めると大体こうなってしまう。もちろん意志の強い人は、ここにいくんだと決めてから予定をすぐに立てられるだろうが、実際はそうではない。またルーブル美術館でモナリザをみたいという目的ベースでも構わないが、予定を立てるのに重い腰を上げなければいけない。そんな人のためにはまずは日程を抑えることから始めていただきたい。旅行に行く日程が決まれば、私用と社用のカレンダーに「お休み」と入れよう。 (ここには予定を入れるなと同僚を牽制する効果もある)。

💡目的地よりも、先に日程を抑えろ

問題は、日本人が休暇を取りにくい文化にある。今に始まった事ではないし、世界中で日本人はHard Worker (ハードワーカー) で有名だ。私たちは「なんでもない平日」に旅行で休むのに抵抗がある。私は外資系で働いているので好きに休暇を取得できるが、日系企業では他人の目が気になりそんなに簡単に休暇は取れないし、仕事があるから他人に迷惑をかけられないと感じる。私も昔は日系企業で働いていたので気持ちは理解できる。

ただし私たちはなぜか連休を繋ぐことが大好きだ。GW中の2.3日は休んでも何も言われないし、飛石の連休をつなぐことも容易にできる。火曜日の休みなんて月曜日も休めと言っているように見えるし、休みやすいのは事実だ。

一番最初にあなたがしなければいけないことは「数ヶ月先の休日を調べることだ」。年間カレンダーをみたら数ヶ月先の3連休、4連休を見つけることができる。もし平日のどこかに休日があったら、残りの4日 (もしくは3日) 休んでしまえば、土日を合わせて9日連続の休暇を取ることができる。ゴールデンウィークでもシルバーウィークでもない、なんでもない連休を見つけたらそこにターゲットを絞る。一緒に行く人に連絡しとりあえず予定だけ押さえておく。これで旅行の予定を立てる一番重要なところが終わりだ。

💡年間カレンダーで連休を抑えてしまえ

Chapter 07: いつ旅行に行くのか

日本は年中休日が豊富で、年末年始やお盆休みなど、長期休暇を取る機会も多い。旅行を計画する際に考慮すべき重要な点がいくつかある。

最初に考慮すべきは天候と気温である。日本の夏は非常に暑く、冬は極端に寒いことがあるが、海外にはそれを上回る気候の地域が多数存在する。例えば、東南アジアでは日本より湿度は低いものの気温が40度を超えることもあり、韓国の冬はマイナス20度になることもある。日本の5-6月は梅雨のため、沖縄への旅行は推奨されない。ガイドブックやウェブサイトには、各国や地域の気温や天候、おすすめの渡航月が記載されているので、これらを参考にすると良い。

💡真冬の韓国には行っては行けない

南半球に位置する国々では季節が逆転するため、日本の夏はオーストラリアでは冬になる。気温変化に敏感な人は注意が必要で、夏服と冬服の両方を持参する必要があるかもしれない。イースターやサンクスギビングのように、日本にはないイベント期間中は、お店が閉まっていることや人出が少ないことが予想されるが、逆にライトアップされたり人々で賑わったりすることもある。

💡日本にはない休日 (イースター・サンクスギビング) に注意

可能であれば、クリスマスやニューイヤー、中国の旧正月などの世界的な休暇期間は避けた方が賢明である。日付は固定ではなく、年によって異なる。1月末から2月中旬になることが多く、この前後も含めて休暇に当てる人が多い。これらの期間中は、特に中国の旧正月は中国人旅行者が世界中に広がるため、中国以外の地域でも混雑する。

💡旧正月中は観光地が混むので注意

旅行する曜日にも注意が必要である。海外では日本と比べて休業日が多いため、お店が閉まっているとがっかりすることがある。

一週間以上の休暇を取る場合は、ヨーロッパやアメリカへの旅行が推奨されるが、時差ボケを忘れてはならない。日本は日付変更線に近く、ほとんどの目的地から帰国時に時計を進める必要がある。最終日にギリギリまで滞在して帰国すると、深夜に到着し、翌日から仕事を再開するのが困難になることもある。

💡時差を計算し、次の日を休暇に充てられるようにしよう

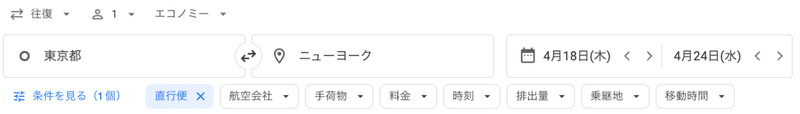

最安値で旅行を計画したい場合は、Google Travel の [フライト] 機能が有効なツールである。まずは必要情報を記入する。期間は宿泊日数だけ決めて、まずは適当な日付を選択する。

直行便や時間、お気に入りの航空会社などを指定したら、今度は改めてカレンダーをクリックする。するといつどの日にちが安いか一目瞭然になる。

当然、平日や休みがない日が安いが、それぞれを検索する必要がないため非常に便利だ。また [日付グリッド] 機能を使えば、一番の最安値がすぐ分かるようになっている。

まだ終わらない。今の料金が過去と比べて高いのか安いのかまで分かる機能がある。旅行代理店では今高くなっているので買わない方が良いですよと警告するはずがないが、メタ検索の立場上、こういった情報も提供してくれる。

さらにこの金額では満足できない場合は、料金トラッキングという機能がありチェックボックスをオンにすれば料金の変動を通知してくれる機能まである。

💡Google Travel で最適なフライトを探そう

Chapter 08: 目的地は?

日程が決定した後は、利用可能な日数に応じて訪れるべきエリアを選ぶことが次のステップである。大まかに「国内」「海外(近い)」「海外(遠い)」というカテゴリーで考えると良い。例えば、週末を利用する場合は近場の国内旅行や、前日からスタートして2泊3日の旅行が適している。4連休が取れる場合は、沖縄や北海道、または韓国や台湾などの海外旅行も選択肢に入る。9日間の連続休暇が取れる場合は、アメリカやヨーロッパへの旅行も可能である。仮に海外で働くことが可能な環境にある場合は、オーストラリアやシンガポールを推奨する。これらの地域では時差が少ないため、日中の仕事と夕方以降や週末の観光を組み合わせることができる。

💡国内・近い海外・遠い海外の3パターンで、日程に当てはめる

大まかな行き先が決まったら具体的に行く地域を決めていく。行きたい場所があるのであればそこで決まりだ。もし希望がなければ、京都、沖縄、北海道をはじめとした日本の有名な観光地域。ニューヨークやロンドンといった大都市、パリやローマといった歴史を感じられる地域、ハワイやセブ島などのリゾート地域など主要な観光地は行った方が良いというのが持論だ。映画やドラマのロケ地として出てくることは多いし、行ったことがある人との会話が盛り上がる。有名な地域にはそれなりの魅力があるし、良くも悪くも誰でも楽しめる。

さらに探究心がある場合や、価格を確認したい場合は、Google Travel の [目的地を探索] 機能が非常に便利である。出発地を入力するだけで、主要な都市の選択肢と航空券の価格が一覧で表示される。これにより、興味のある地域を価格に基づいて選ぶことができる。この機能は旅行の上級者にも広く利用されている。

Chapter 09: 何を買えば良いのか?

予定が決定すると、次に考えるべきは移動手段である。現地でのイベントチケットなどを先に購入する選択肢も存在するが、移動手段が確保できなければ、その行動は本末転倒である。

旅行において重要なのは「早く取れば早く取るほど安い」可能性が高いということだ。

興味深いことに、航空券やホテルの予約はダイナミックプライシングの最良の例であると言える。ダイナミックプライシングとは、市場の需要と供給、顧客の購買意欲に応じて、製品やサービスの価格をリアルタイムで変動させるシステムである。特に、需要が高い時(多くの人がチケットを求めている時)は価格が上昇し、供給が需要を上回る時(チケットが余っている時)は価格が低下する。多くの人が旅行計画を遅らせる傾向があるため、直前の需要は高まる。逆に、半年や一年後のチケットを早期に予約する人は少なく、その結果チケットは比較的安価である。出張に関しても同様で、企業においては急な出張が頻繁にあり、急ぎでチケットを予約することになる。出張費が企業から支給されるため、価格が高くても購入される。このような競争に巻き込まれないためにも、事前に購入することが推奨される。

💡競争に巻き込まれないよう、早めの予約が良い

飛行機が取れたらホテルも取ろう。航空券とホテルは旅行の費用の大部分を占めるため、これらを先に手配することが重要である。

航空券とホテルの予約には順序があるわけではないが、個人的には航空券の手配を優先している。その理由は、飛行機のスケジュールによっては深夜発や泊りがけの便が存在するため、到着時間を考慮した上でホテルを予約することが望ましいからである。

航空券やホテルを予約するときに「キャンセル」ができるか必ず事前にチェックする。病気や仕事などで行けなくなる時にキャンセルを使うわけだが、旅行が上手な人は予約時もキャンセルをうまく使う。特に…

ご覧いただきありがとうございました。

ここから先は有料版にてご覧いただけます。

また完全版はAmazonにて販売中です。是非ご覧ください。

ここから先は

¥ 500

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?