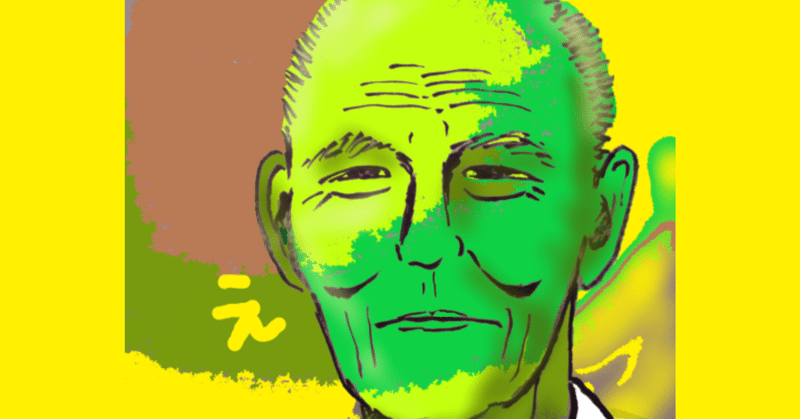

駄菓子屋Dのオヤジ

私の実家は東京の片隅の商店街で商売をしている。創業者は祖父で、父が後を継ぎ、今は弟が社長になっている。

子供の頃は商店街が遊び場だった。

近所の店のおじさんやおばさんはみんな知り合い。

お蕎麦屋さんに遊びに行って蕎麦をごちそうになりながら漫画を読みふけったり、冷房の効いたスーパーの2階でかくれんぼしたり。午後4時になると車両通行止めになる通りであちこち遊び回ったものだった。

今でもあまり騒音が気にならないのは、にぎやかな商店街で育ったからなのかもしれない。むしろしーんとした所のほうが苦手だ。

商店街に「D」という駄菓子屋があった。

実家から歩いて数分、縦に長い店内にはうまい棒、よっちゃんイカ、麩菓子、都こんぶ、オレンジガム、モロッコヨーグルト、きなこ棒、にんじん、カラフルなゼリー、などなど、などなど、体に悪そうな駄菓子が所狭しと並べられていた。店頭には10円を入れて遊ぶレトロゲームとアイスのケースが置いてある。

100円玉ひとつ握ってここに来れば好きなお菓子をたらふく食べられる。

Dは子供たちの夢の世界であった。

細長い店内の一番奥にはいつもDのオヤジが座っていた。

オヤジは笠智衆から飄々とした感じを取ったような、無口で重々しい人だった。騒ぐ子供たちをいつも店の奥からじっと眺め、お菓子を選んで持っていくと、

「はい、十円」「二十円」

それだけ言ってお金を受け取る。

子供だった自分はDのオヤジを妖怪か何かのように思って恐れ、いつもお金を払うとそそくさと表に出た。

ある頃からクラスの悪ガキたちがDのオヤジのモノマネをするようになった。

「にじゅうえん」

重々しく「じゅう」に力を入れる言い方はオヤジそっくりで、モノマネはバカ受け。クラスで大流行りとなった。

子供たちは生「にじゅうえん」聞きたさに二十円のお菓子を持ってオヤジのもとへ殺到。

私も二十円のお菓子を持って行った。

「にじゅうえん」

オヤジは二十円菓子を持ってきてじっと自分の様子を伺う子供たちに何かおかしいと気付いたのか、「にじゅうえん」にあまり力を込めなくなっていた。得体のしれない妖怪のように感じていたオヤジの無表情に、気付かないくらいのわずかな感情が浮かんだ。

私は二十円を払うとそそくさと店を出た。

やがてDに行くことはなくなった。

中学生になり、商店街で遊ぶこともあまりなくなった。

私の中では小学生と中学生の間にははっきりとした区切りがある。明確に「子供時代」と思えるのは小学生までだった。

中学は私学の女子校に通うようになり、それまでとは行動範囲も交友関係もがらりと変わる。新しい世界は楽しいことばかりではなくて、中学生なりの希望や悩みや友人関係で精いっぱいだった。

子供時代を振り返ることはなかった。忘れていたのかもしれない。

一人暮らしを始めてしばらくたったころ、所用で実家に寄った。

地元を離れたのは25歳のときだったが、私の商店街の思い出は子供時代で止まっている。商店街を歩いているとあの頃が思い出されて何もかもが懐かしく、私は溢れそうになる涙をこらえるのに必死だった。

やがてDの前に差し掛かった。

古い駄菓子屋だったからもうないだろうと思っていたが、Dはちゃんとそこにあった。

細長い店内は変わらず色とりどりの駄菓子が並べられており、よく遊んだレトロゲームもまだ店の前に置いてあった。言いようのないこみ上げる感情に胸がいっぱいになる。

遠くから店の奥を覗くと、Dのオヤジがあの頃と全く同じに座っていた。

いったいいくつになったのだろう。

子供の頃、すでにオヤジのことをおじいちゃんだと思っていたから、その時はもうかなりの高齢だったはずだ。さすがに年をとった感じはしたが、あの醸し出す妖怪のような雰囲気は当時のまんまで、いろんな思い出が一気に押し寄せてきた。

Dのオヤジにお菓子を持って行ったならば、

「にじゅうえん」

と言ってくれただろうか。

こぼれ落ちる寸前の涙でDがよく見えなくて、私はそっとその場を後にするしかなかった。