「国家のふるまいって、イデオロギーで決まっちゃうのかな?うーん…。そうだ、世界地図をもとに考えてみよう」ー『サクッとわかる ビジネス教養 地政学』

世はまさに教養時代。

ぼくが働いている会社でも、教養の大切さは新人研修のときから説かれています。個人の知識の専門性が上がるにつれて、「他のことはよくわからないし、わかろうとする必要もないと思います」という人材が増えてきたのでしょうか。真相はよくわかりません。

はるか前に「いますぐ役立ちそうな経済理論など。「経済学」を広く浅く知るなら『教養として知っておきたい33の経済理論』」という記事を書きました。経済学は、ぼくたちが生きる社会の仕組みを知るうえで欠かせない学問です。

社会の仕組みを知るには、ほかにはどんな学問があるんだろう?ということで、今回は地政学です。

地政学とは、

「国の地理的な条件をもとに、他国との関係性や国際社会での行動を考える学問」

(引用:『サクッとわかる ビジネス教養 地政学』)

です。簡単にいうと、世界地図から各国家のふるまいを考えていこうとするアプローチですね。

たとえば、四方を海に囲まれている日本と、内陸国で常に周りから侵略されるリスクのあるスイスでは、国を守るための防衛戦略はぜんぜん違います。

国家のふるまいには、その国の国民の価値観や産業、政治構成、国益、恐怖などが関わっていますが、地政学ではこうしたイデオロギーを排除し、地理的な側面から国家の行動を検証することで、国家の本音を見抜こうとします。

ニュースを見る目が今日から変わる、地政学の知識

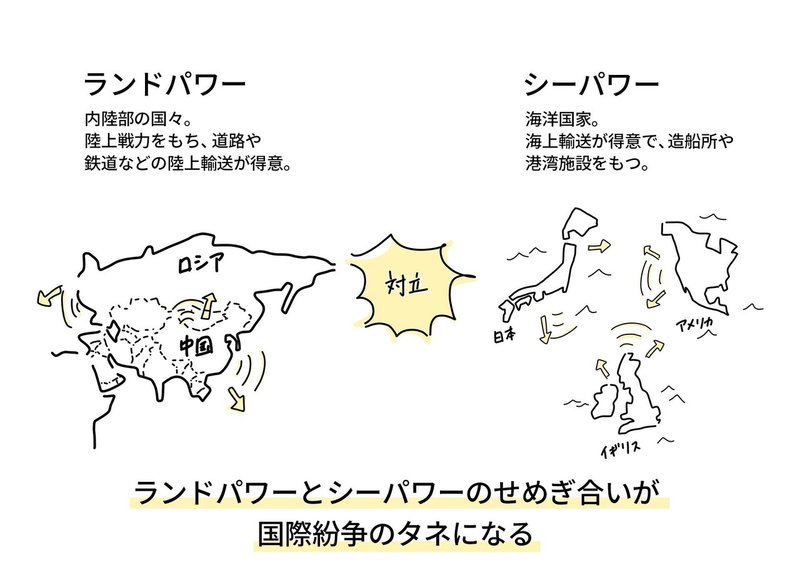

内陸国 VS 海洋国家

ユーラシア大陸の内陸国が、さらなる拡大を目指し海洋進出しようとする。

それに対して、海洋国家は自分たちのテリトリーを守ろうとするので、争いが生まれる。

日本も、むかしは大陸への拡大を目指していた時期もあったが失敗している。

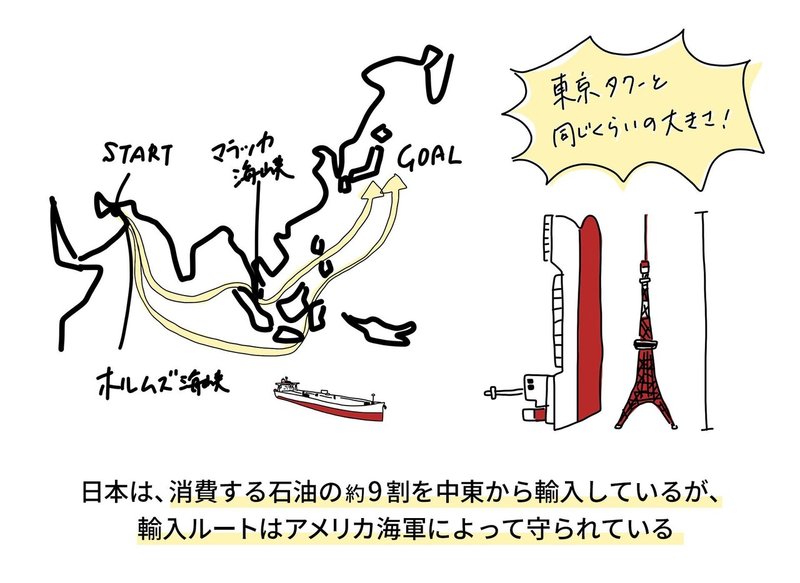

日本の石油はアメリカに守られている

日本の石油消費量は世界第4位。30万トンのタンカーで1日に2回補給しないと足りなくなる。その石油の輸入ルートを守っているのは、実はアメリカ海軍。

日本で消費される石油の9割が中東産なので、中東の政治情勢や、南シナ海の情勢が日本の政治や製造業にダイレクトに影響する。

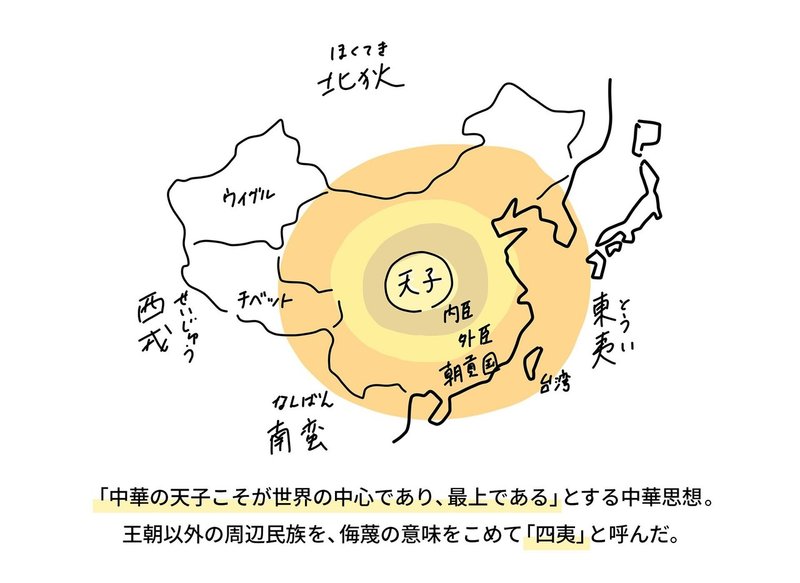

中国共産党の根底にある「中華思想」

古来から中国の漢民族に伝わる「中華思想」。この思想にもとづく中華帝国をつくることこそが、中国共産党の悲願。

中国は、古くから陸続きの周辺地域からの侵略に悩まされてきた。たとえば『キングダム』にも出てくる匈奴(きょうど)など。だからこそ、万里の長城を築いている。

周辺から攻め込まれる恐怖から、攻められる前に周辺国を取り込もうとするのが、中国の特徴。ウイグルやチベットは、旧ソ連やインドとの衝撃を緩和する地域として侵略・併合しているが、「周辺国の脅威」からくる恐怖とも関係あるはず。

そして2000年代になると、周辺国との国境問題も落ち着き、いよいよ国外への進出を拡大し始める。それが南シナ海での、日本や東南アジア・アメリカとの衝突の原因にもなっている。

----- ✂︎ -----

ほかにもいろいろな事象が解説されていますが、本書の中でも、特にミサイルに関するものは興味をそそりました。

沖縄米軍基地は地政学的に「完璧」。

というのも、世界の多くの主要都市が、アメリカの大陸間弾道ミサイル(ICBM)の射程内に入る。ミサイル配備に適した場所として、ロンドンに次ぐ世界第2位の要所と言われている。

北朝鮮が開発しているミサイルは、発射後、日本に7分で着弾する。それなのに日本ではほとんど問題にすらならない。

「アメリカが同じ立場にあれば、すでに空爆して施設を破壊している」というアメリカ軍の人もいるくらい、日本にとってはリスクの高い脅威。

うーん。いろいろ考えさせられますね。

知っているだけで、ニュースを見る目も変わります。

----- ✂︎ -----

で、読了後、「これってコミュニティの大きさが違っても、同じように考えられるんじゃないかな?」と思いました。

地政学は「国際社会」という地球規模のコミュニティを想定した学問ですが、「会社」や「家族」といった小規模のコミュニティでも、地政学的に考えられるのでは?という感じです。

地政学でいう「国家」が、ここでは「上司」とか「同僚」、「お母さん」みたいな感じですね。

反りが合わない人って、身の周りにひとりはいるじゃないですか。

たとえば会社にイヤな上司がいるとして、「あの人は怒りっぽいから、すぐに怒る」とか「あの人は几帳面だから、いちいち細かいところまで指図してくる」と安易に考えてしまいがちな場面。ありますよね。

でも、きっと本当の原因はもっと複雑なはず。

(人は物事を単純化して見るクセがあると『ファクトフルネス』という本に書いてありました)

実は、その上司の後ろの席には、几帳面な上役がいて、上司の仕事を遠くからチェックしてたりして。

そして、上司は、むかし上役にだらしなさを注意された苦い経験から、防衛的に職場で一番の几帳面さを身につけました。そのせいで、いまでは自分が部下から嫌われることに…。

なんて、ここまで考えられると、上司への同情の気持ちが湧いてくるというか、とにかくイヤだった上司への向き合い方も変わるかもしれません。

ほかにも、こんな考え方もできるかもしれません。

世の中には、現状をあっと解決する(かもしれない)ビジネステクニックが詰まったビジネス本がたくさんありますよね。

ただ、日本とスイスの防衛戦略が異なるように、置かれている環境がちがうのに、すべてのビジネスマンに当てはまる解決策なんて本当にあるのかな…と冷静に自分を客観視できたりします。

----- ✂︎ -----

というわけで

「今後、ますます混迷を深める冷酷な国際社会をひも解き、状況を冷静に分析するための有力なツールこそが、本書の「地政学」なのです。(中略)広い視野で、論理的に、背景にある思惑をも含め、世界そのものをとらえる能力」

(引用:『サクッとわかる ビジネス教養 地政学』)

”自分にとって都合のいいコミュニティのあり方”、”自分にとって都合のいい「自分」”を求めるも大切ですが、それが結局は争いのタネになり、状況をより複雑にしているのも事実です(もちろん、自分の幸せを求めることが悪いと言いたいのではありません)。

状況を好転させるために、場を冷静に判断する。その考え方の一端を学ぶアプローチとして「地政学」を知るのも悪くないのかな〜と思いました。

視点が増えると、たとえ同じモノを見ていても、頭の中にこれまでとは違う、いろんな情報が流れてきて楽しいですね。

イラストが多めで本当にサクッと読めるので、興味ある方はぜひ読んでみてください〜。

サポートしていただいたお金はすべて、安眠のために使用します。