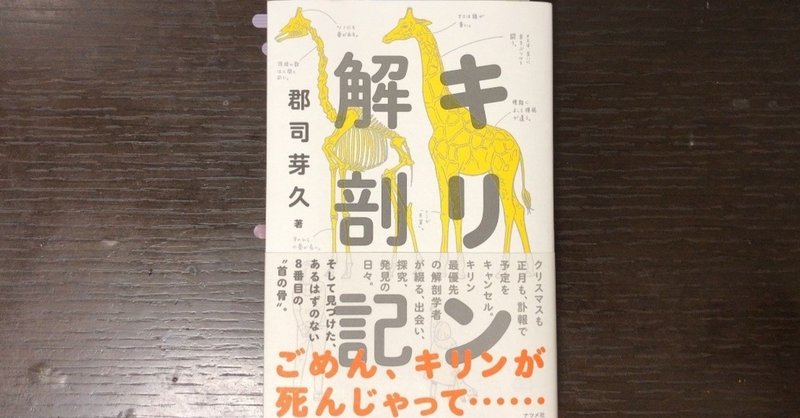

キリン解剖記を読んで

本書を手に取るきっかけ

本書を読む前に萬年 甫:著「動物の脳採集記」を読んでいた(キリンの頁までで止まっているのだがw)サブタイトルの「きりんの首をかつぐ話」に惹かれてマケプレで購入した。これを読んでいる間に知り合いのライターさんから本書の発売を知らされ、その場で予約したもんだから出会いからして運命を感じてしまい、本書が届く前からワクワクが止まらなかった。

本書を紹介してくださった古田さん、本当にありがとうございます!

研究の歴史を感じ取れるエピソード

2冊の本を続けて読むことで気づいたことがある。

「採集記」でも「解剖記」でも研究のために動物の検体を解剖することから始まるのだけど、その多くは動物園などの施設で死んだ遺体を提供してもらうことで得られている。

先に読んでいた「採集記」では萬年先生がキリンの訃報をラジオを通して知ることになる。萬年先生はラジオから流れる「野毛山動物園でキリンが死にました」というニュースを聞くやいなや動物園に駆けつける。まだ遺体を提供してもらえるかも分からないが(だからこそか)交渉するために一番乗りを目指される。本書では郡司先生が動物園や研究室の先生から連絡を貰うことで準備をして出かけていかれる。

ここに僕は大学の研究と動物園などの施設との連携の歴史を感じたのだ。おそらくだけど、萬年先生の時代から何百回とこういったやり取りを続けて施設との関係を築いていったんじゃないだろうか。「採集記」に出てくる「やあ、やあ、来た来た、来るだろうと思っていたよ。」という1行も印象的だったけど、「解剖記」の「ごめん、キリンが死んじゃって・・・」も非常に印象に残った1行でした。

課題設定の難しさ

本書の前半は研究テーマを見つけるまでの苦悩が書かれていた。

これは研究者では無いが僕にも心当たりがあり、強く共感した部分だ。

きっと何事にも言えるのだと思う「いかに問題を発見し」「何を課題として」「どのようなアプローチで解決を図るか」これが無いと闇雲に実験しても良い知見など生まれない。(そういえば大学の卒業研究の際に教授に似たような事を言われたのを思い出した)

特に難しいのは問題を見つけることだと思う。本書では郡司先生が初めてキリンを解剖した(僕は本書を読んで初めて解体と解剖の違いを知った)のに何も得られなかったことへ無力を感じている場面がある。しかしこの1回がなければ次へ進むこともできなかっただろうとも思う。なので、それに対する遠藤先生の「もう少し頭がよくなってから」という返しは素敵だwさらにはリベンジの際の「ノミナを忘れろ」は目からウロコだったけど、一番は「面白い研究テーマはノイローゼの一歩先」だったな。

郡司先生の周りには素敵な人が沢山いる。(僕も負けてないと思うけど)

充実のキリンコラム

本書の中にはキリンにつての知識が沢山詰め込まれていた。

今までの僕の知っていると思い込んでいたものとは違うものもあり、知識がアップデートされた。キリンの名付け親は石川千代松博士だと思いこんでいたし、キリンの角は5本だと思っていた。

キリン好きの僕からしたらすべてのコラムに触れたいくらいなのだけど、その中でも面白かったのは横倒しになったキリンは首が反り返ってしまうってやつ。読みながら「そうなんやーーー」って声が出てしまった。

あとは、日本に初めて来たキリンのうちの一頭”ファンジ”の剥製が残っているということ。しかも足を広げて首を下げている珍しいポーズになっているらしい。ぜひ見に行かねば!!そのときには首の付け根に8番目の骨を感じた上で観察したい。

八番目の首の骨のなぞ

これはもう本書を読んで欲しい(丸投げw)

研究テーマが決まってからのパートはもう怒涛の如く読み切れました。「なるほど!」「そこだ!」「きたーーー!!」「うごいたーーー!」って感じですw

読むときのアドバイスとしてはキリンの模型を是非ご用意ください!

僕はこのキリンの模型を見ながら「ここの骨の話をしてるんだな!」

と一緒に研究してる気分に浸りながら読みました(笑)

2016年のキリンの転機

本書の中でも触れられているが2016年はキリンの転機であった。

キリンは4つの種類に分けられるという研究が発表され、その年の冬(だったと思う)IUCNは絶滅危急種に指定した。

絶滅危惧種にならないうちにキリンが守られるような環境が整うことを願うばかりだ。

キリンから広がる世界

本書の中で最も読まれるべきは実は最後のこの章なのでは無いかと思っている。郡司先生のお母様がお香にハマるエピソードだったけど、これはキリンでいえば、漠然とキリンが好きから入って「なぜアフリカにしか生息しないキリンが世界中の動物園にいるようになったのか」という歴史も面白そうだし、「キリンの斑の模様」に注目すればチューリングの反応拡散方程式に行き着くかもしれない。キリンの首の長さと体のバランスにはもしや黄金比が関係してやいないかとか。きっとなにか1つ好きなものがあるとそこから様々な方向に深掘りして世界を広げることができるのだ。

(写真は僕の机に広がったキリンの世界w)

最後に

キリンに関する本が出るのなんてそう頻繁ではないだろう。しかも本書のようにきりんを科学するような本にはなかなか巡り会えないので、この本を書いてくださった郡司先生には感謝してもし足りない。素敵な本を本当にありがとうございました。

最後に主張しておきたいのは本書の中でもっとも可愛いイラストは182pのキリンに違いない。(みなさん確認してみてw納得だからw)

あと表のカバーを外した時のデザインも素敵なので是非見て!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?