備忘録的サブカル近現代史考 012:東京下町言葉

「てやんでい、バーロー」という接頭辞があると言われる東京の下町言葉ですが、要はかなり語気が強い言葉です。自分は小学校4年生に上がるタイミングで、国鉄職員だった父親の転勤に伴って広島から東京に出てきましたから、東京の小学校4/5/6年は随分言葉で苦労させられました。広島訛りはアクセントやイントネーションが徹底的に違いますからね。方言は意外に少なく、同じ言葉を使うようで、「ずるい」を「こすい」と言って「???」となったことが何度かあり、「ああ、これは方言なんだ」と学ぶわけです。他にもあるのかもしれませんが、大差ないというか、直ぐに補正できたようです。「格好つける」ことを「すかす」というのもそうかなぁ…。

一方で、昭和45年(1970年)時点の東京・板橋は、実は言葉のカオスだったのではないかということが、最近判ってきたんです。野球やサッカーが強い帝京高校のグラウンドが見えるようなところに建っていた板橋区稲荷台という町の国鉄アパートに住んでいたのですが、要は国鉄の転勤で全国規模の人の流れがあり、様々な御邦言葉が耳に入っていたのでは、ということが今にして思い出されるわけです。「そういえば関西弁のおばちゃんもいたなぁ」という程度ですけどね。

そして、最近いくつかの文献から思い至ったことなのですが、「東京・板橋で、東京の下町言葉が話されていた」のではないかということなんです。東京の人は東京の言葉をしゃべるという当たり前のことなのですが、実はそうでもないんです。東京は広いですから…。戦前は当たり前に話されていた東京下町言葉が、戦後はそうでもなくなったということを言う人もおりまして、大空襲が決定的なダメージだったと言うんです。

このあたり、「週末大島暮し」という方のブログ(?)が詳しいですが、この方は北区の状況に詳しいようで、板橋も同じだったように思うんです。私が通っていた中学校は校庭の中を板橋区と北区の区境が通っているような地域ですけどね。下町の人間が疎開していたことは確かですし、一方空襲で多くの方が亡くなっています。3月10日という日付のせいで、疎開先から卒業式のために一時的に東京に戻っていた子供たちが多く大空襲の犠牲になったという記録もあります。

そして、板橋区・北区あたりに、下町(墨田・江東・台東あたり)の人間が、親類などを頼って多く避難していたということも言われております。この辺は江東区立江東図書館の資料室にかなり詳しい現物資料がありました。そして終戦から25年が経った昭和45年の時点でも板橋区のあたりで、下町言葉をしゃべる人間が少なからずいたように思うんです。…これは実体験から。

つまり、国鉄アパートの中では日本国内の各地の言葉が飛び交い、そこから通う小学校では、板橋あたりの標準語を話す子どももいれば、下町言葉を話す子どももいたんです。「ひ」と「し」が上手く言えない同級生が確かにいましたしね。こちらは訛りが出ないように慎重にしゃべっていて、言葉には敏感になっていましたからね。それでも言い間違えたりすると随分からかわれましたし、下町言葉をしゃべってしまって、「オマエは江戸っ子か」などとからかわれていたように思います。…そういえば、「江戸言葉」とも違う「東京下町言葉」のはなしなんですけど、当時はそこまで厳密に区別がついてはおりませんでした。…子どもの会話ですから、当たり前ですね。「江戸言葉」は学問として研究も進んでいるようですが、「下町言葉」は「いたねぇ、そういう爺さん」という程度です。

いろいろ調べてみますと、下記のような特徴があるようです。これも文献やらウェブサイトで微妙に違っていたりしますので、個人レベルでのはなしも含めてということでご了解ください。

●強調接頭辞がつく(音便化されることが多い)

例:(動詞)ひっぱたく、おっぴろげる、おったまげる、おっぱじめる、つっぷす、とっつく、ぶっかける、ぶんなげる、ぶんなぐる、ぶんまわす…

(形容詞)こっぱずかしい、こっぴどく…

●促音便化

例:やなこった((私には)いやなことだ)、はっつぁん(はちさん)…

●イ音便化

例:おまいさん(おまえさん)、そいから(それから)、こいだけ(これだけ)、あてきし(わたくし)…

●「アイ」音の「エー」変化

例:てーへんだ(大変だ)、へーる(入る)、けーる(帰る)、ちげーねー(違いない)、えれー(偉い)、いってーどうしたんでー(一体どうしたんだい)、ありがてー(有り難い)、しちめーな(してしまいな)、でーこん(大根)、…

●言葉の長音化

例:そんなわきゃーねー(そんなわけはない)、するってーと(するというと)、なんちゅーことを(なんということを)

要は落語に出てくる会話というか、はっつぁん、くまさん的なしゃべりと言ったら通りがいいのでしょうか。でも、これも、江戸言葉と下町言葉の区別が難しいので、何とも言えません。それから「寒い」を「さぶい」と言ったりするのもあるようですが、ルールが見つけられません。他の御邦、地方の訛りと被っている部分もあれば、微妙に違っていたりもするので、多くの人が集まってくる東京独自の事情なのでしょうか。…でもこの辺の調べものをしてると時間を忘れてしまいます。子どもの頃の嫌な思い出も一緒に蘇ってきたりするので、ほどほどにしとこうかと思いますけどね。

また中途半端のまま、どうかなと思う部分も挙げておきますが、「しておこう」⇒「しとこう」もそうですかね…。それから、「やなこった」もそのまま発音すると下町っぽくないんです。「ぃやんなこったぃ」的な発音だとそれっぽく聞こえるかと思います。これもルールと言えるかどうか…。また、「引き剝がす」が「ひっぱがす」ならいいんですけど「ひっぺがす」になると思うのですが、これはもう少し掘り下げが必要そうです。「ひっ~」は難しくて「ひっぺがす」と「ひっぱたく」は別物のようにも思います。これも難しいところです。イ音便で「左様ですか」⇒「そうですか」⇒「さいでっか」は下町言葉ではなく関西弁になりそうですから、こういったものを区別できないといけないのですが…、やっぱり難しいですね。

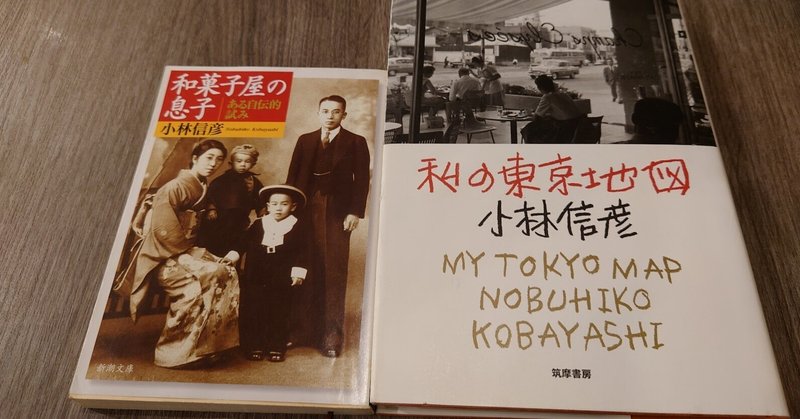

ヘッダー写真の小林信彦氏の「和菓子屋の息子」、素晴らしい本です。非常に資料性が高く、参考になります。ただこの本の基本スタンスは、下町の威勢がいい「てやんでい言葉」は商売屋の我が家では話されていなかったというものです。まあそうでしょうよ。でも昔の江東区役所では、そういった威勢のいい言葉が飛んできておりましたから、イメージが肥大化しただけの下町言葉が一人歩きしているわけではないと思うわけです。ただこの本があまりに面白いので、もう少しディグしてみようかと考えております。今回は中途半端な内容になってしまいましたが、この辺の情報を収集したいという思いもあり、詳しい方や研究している方がいらっしゃらないかという声掛けも兼ねて、時期尚早と思いつつ、アップしてみました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?