目標設定を大切にしよう!

1. はじめに

こんにちは!約1ヶ月ぶりの投稿となります。

ちゅらデータ株式会社のmamaです。

今回は、現在自分がマネージャーとして携わる業務の一つである「目標設定」について感じていること、考えていることについて書いていこうと思います。

メンバーと目標設定について考えたり、自分自身の目標設定をする中で、目標設定はなぜ必要で、どんな目標を設定し、どうやって設定していけばよいかといったマネージャー目線でまずはインプットした知識や経験に基づいて考えを整理していきたいと思います。

また、最後に、仕事だけに関わらず、生活していく上での目標設定について、自分の私見を交えて「目標設定を大切だよ、そして、人生を楽しもうぜ」というメッセージを伝えていきたいなと思うので、読者の方に何らかの参考になる情報や気づきがあればこれ幸いです。

2.目標設定とマネージャーの役割について

弊社では、今年度より個人の目標管理を明確にやっていこう、ということになり、目標管理のフレームワークの一つである、OKRを採用して、個人の目標設定を行うことにしています。

OKRとは「目標と成果指標(Objectives and Key Results:OKR)」の略で、目標の設定・管理方法を定めたフレームワークです。

OKRの詳細については以下の記事が参考になるかと思いますので載せておきます。

OKRを導入したことによって、日常の1on1を中心に、各メンバーとマネージャー間での目標やそれに向けて何を成果として、どのようなネクストアクションをとっていくのか、といった会話をする機会が単純に増えました。

このこと自体はとても良いことだと思っていて、また、自分の目標を腹落ちする表現で言語化し、それを達成するための成果指標を定量的に設定することがとても重要であり、またそれらを適切に設定し、運用することは、個人でやり切るには想像以上に骨が折れる、という事に気付かされました。

裏を返せば、目標と成果指標、そして直近で何をしなければいけないかのアクションを適切に設定し運用できれば、やることが明確になり、それが仕事やその他の活動、仕事以外のことに対しても動機づけや個人の成長につながることとなり、マネージャーとしては、上記の面で個人をサポートすることが必要な役割なんだなのと改めて、認識させられました。

2. なぜ、目標設定が必要なのか?

まずは、会社組織において個人の目標設定がなぜ必要なのかを整理したいと思います。とりあえずChatGPTさんに聞いてみたところ、詳細は省きますが、以下の7つの理由を示してくれました。

①方向性の明確化

②モチベーションの向上

③業績評価の基準

④自己成長の機会

⑤組織の戦略との整合性

⑥問題点の早期発見

⑦コミュニケーションの促進

結果をうけて、私自身も概ね上記のようなことが目標設定の必要な理由かなと考えます。

特に弊社だと、⑤組織の戦略との整合性、④自己成長の機会が大きいかなと考えます。

なぜなら、メンバーには長く会社で活躍し、成長し続けてもらいたいという思いがあり、そのためには会社の向かう先と個人のキャリアがある程度整合性が取れている状態を保つことが必要だと考えるからです。

逆に、③業績評価の基準は弊社のOKRには直接的には含まれていないかなと考えております。(もちろん、OKRに関する活動によって間接的に会社へ貢献したり、個人として成果を残す事に繋がるなど、評価の参考になることはあると思いますが)

会社ごとに目的は様々だと思いますが、まずはなぜ目標設定が必要なのか、ということを明確にすることは重要だと思うので、施策を始める際には、理由の部分の周知、理解を進めることが重要かと考えます。

3. どんな目標を設定すればよいのか?

次に、どんな目標を設定すればよいのか?という問いについて考えていきたいと思います。

これについては、目標設定のフレームワークによる部分もあるかと思いますが、OKRのObjectives(目標)の設定時には以下の観点や注意ポイントがあると言われています。

※引用元では、企業Objectivesの話をしていますが、基本的には部門、個人も同様のポイントで設定することを推奨してます。

企業Objectivesを設定する際のポイント

・定性的な内容にする

・到達点を示しシンプルで具体的な内容にする

・1カ月~四半期で達成率70%程度の目標にする

・野心的な目標にする

・従業員にやる気を持ってもらえるような言葉で表現する

・Objectiveは1つに絞るべきだが、最大でも5つ程度に抑える

概ね上記の内容に則って目標を設定するように心がけていますが、個人的には「やる気を持てる(持ってもらえるような)言葉で表現する」ということを特に大事にしています。これは、言い換えると、自分の中で腹落ちできている表現で言語化するということだと思っています。

なぜかと言うと、自分自身で目標を立てるときにぼんやりと頭の中で目標を立てていたりする人がいるとは思いますが、いざ言語化してみようと思うと案外難しかったりします。なんとか絞り出して言語化してみても、いまいちしっくり来なくて、自分の立てた目標なのにうまくモチベートができない、行動に移せないってことを経験した方も多いんじゃないかと思います。(私もそのうちの1人です)

このときに言語化するときの大事な考え方のアプローチとして、「Have」から考えるのではなく、「Be」から考えるアプローチがあります。参考にしたのは以下の記事となります。

上記の記事では、つまり「Be(ありたい姿)を軸に目標を考えよう」ということを推奨しています。

多くの人が陥るパターンとして「have(なにが欲しいか)」から目標を考えてしまい、一見、追いかける目印として形あるものなので目標としては分かりやすい反面、これらを目標にしてしまうと、バランスがとれた状態からは離れてしまう(本質を見失ってしまう)ことを指摘しています。

(ex.お金のために人を裏切る(悪人になってしまうことを是としてたか))

逆に、「ありたい自分」から、「では、そのためにはどのような行動を起こせばいいのか(Do)を考え、そのような自分にふさわしい得るべきもの(Have)は何か?」とブレイクダウンすることで、主体的で腹落ち感のある目標が設定できるということを示しています。

よく「XXXの資格を取得しよう」といった目標を設定することがありがちだったりするのですが、これって本質を突き詰めると、資格を取りたいっていうモチベーションの先に、その資格を取得して、その分野での知識を体系的に獲得して仕事に活かしたり、それこそチームや組織に貢献できる人材になることを目指したものだったりするかと思います。

やること自体は同じなのかもしれませんが、自分の中での道標の方向性を見失わないために、自分が納得した上で目標を言語化することはとても重要だと私は考えています。

4. どうやって目標を設定すればよいのか?

次に、どうやって目標を設定すればよいのか、について考えていきたいと思います。

こちらについても、目標管理のフレームワークごとに目標設定の手順があるので、どういったフレームワークを採用するのかによって違いはあるとは思います。

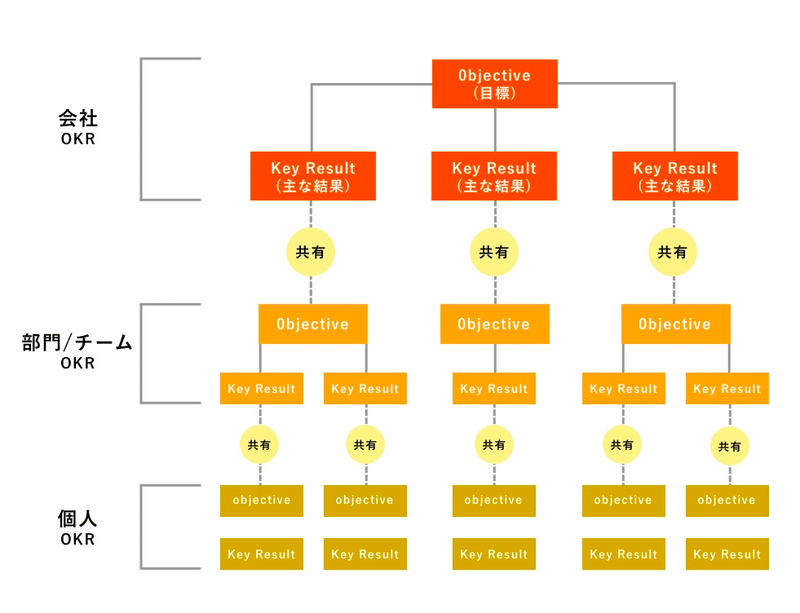

弊社で採用しているOKRだと、原則、まずは会社全体のOKRがあって、それを部門やチームに共有・ブレイクダウンされ、そして個人のOKRに細分化されるといったトップダウン構造で目標を設定していきます。

弊社では、部門/チームといった概念が基本的にないフラットな組織構造になっているので、会社の目標が、直接個人にブレイクダウンされるという特徴を持っていますが、基本的な考え方は一緒です。

また、私自身がメンバーの目標設定を一緒に考える際に心がけているのは、個人の歩みたいキャリアや、やりたいことを最大限尊重する組織を目指していることもあり、トップダウンだけでなく、ボトムアップからの目標設定も歓迎しています。理由としては2つあります。

1つ目は、いかに自分自身が納得し、モチベートできる目標を設定できるかがやはり大事なことだと考えているからです。組織のOKRはあくまで1つの指針であり、メンバーの自己実現を縛るものではありません。対話を通じて会社の方向性を理解してもらいながら、各メンバーと会社の進みたい方向性をすり合わせ調整することがマネージャーとしての役割だと認識しています。

2つ目は、組織として、想定していないような成長や変革を起こすには、良い意味での変わり者を認め、活躍できる組織であることが重要だと考えるからです。イノベーションを起こす人は、大体最初は周りから「変わり者」と呼ばれると言います。

それは、その時点では突拍子もない考えや目標を持っていたり、変わり者として面倒ぐさがられる存在なのかもしれず、中々理解し難いことなのかもしれません。ただ、そこで芽を積んでしまっては、組織としての変革や個人としての大きな成長も起きないのではないかと思います。また、不確実なこれからの世の中(VUCA時代)で失敗を許容できないような組織は、間違いなく衰退していくと思います。

私としては、個人の突拍子もない目標や考えが、会社で受容され、それに応じて変化していくような組織になることが、とてもおもろいと思っていますし、これからの組織の理想の姿なのではないかとも考えています。

マネージャーとしてはその個人が行き着く結果にかかわらず、前向きなものや本人の強い意志によるものであれば、その個人に寄り添い全力でサポートしていきたいなと思っています。

5. おわりに

目標設定について、「なぜ、何を、どうやって」の観点でつらつらと書いてみましたが、何よりもこれだけは伝えておきたいと思うことがあるので、それだけ書いて締めくくりたいと思います。

それは、「自分の根源的なモチベーションを見つけて、目標設定を大切にし、人生を楽しもう」ということです。

例えばの話で、私は沖縄の石垣という離島の地で現在暮らしておりますが、数年前までは「南国へ移住したい」とか「沖縄の企業で働こう」とは別に考えていませんでした。

私がいつからか持っている目標(根源的な生きるモチベーション)に「現状維持を良しとせず、1年というスパンの中で必ず何かの挑戦や変化をつけて自分に刺激を与え続ける人生を送る」ということを掲げており、それを実現し続けようとするプロセスの中で、移住をしたり、沖縄の企業への転職や、はたまたこれまで未経験だったマネージャー職への挑戦、その他、仕事内外での様々なチャレンジに対して目標を設定し、行動に繋げてきたと思います。

これらの行動の結果は、心の底から好奇心や不安を楽しんで目標を設定できていたからこそだと思っています。

正直、仕事の中での目標設定となると、仕事の枠組みの中で思考してしまい、堅苦しくなったり、中々具体的なイメージができずに悩んでしまうことも多く、楽しいからかけ離れてしまいがちだと思います。

そんな時は、自分の生きてる上での根源的なモチベーションと向き合ってみてはいかがでしょうか。

仕事は、現代だと生きる上での重要な要素の1つであり、大人になってからは生活の大半の時間を費やす、切っても切れないものだったりもします。この時間を自分の生きてる上での楽しさに繋げたり、生きがいにしなかったらもったいないと私は思います。

仕事での目標を立てることに困ったら「自分ってどんな時に夢中になれるんだっけ」とか「どんなことに楽しいと感じるんだっけ」みたいな問いを投げかけてみて、過去と将来のことに思いを馳せながら、ワクワクすること、ドキドキすることを考えたりするのも、1つの手ではないでしょうか?

目標を立てること=自分を内なる部分を見つめること、でも良いのかもしれません!

もちろん、その中で悩むこともたくさんありますが、悩めるってことはそれだけ色々なことを考えられていたり、自分の自己実現や成長に向けてポジティブな状態だとも考えられますよね。(悩んで、「うーん」となる時間こそが思考のゴールデンタイムです!!)

皆さんの今後のより良い人生を送るための一助になればこれ幸いです!

では、また。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?