サルトル『存在と無』|哲学との距離感

サルトル『存在と無』の読書感想文

まず、読み終えた当時(数年前)のメモを載せます。

ハイデガーの『存在と時間』は数年前に読み終えていて、本書はいつかは読みたいと思っていた代物です。いくつかの予備知識を頼りにどうにかこうにか読み終えたという感じ。しかしながら、他の哲学系書物同様に、何度か読まないと自分に落とし込めないな、とも受け止めています。

ハイデガー同様に現象学的なアプローチで「存在」に挑んでいました。

「即自」と「対自」を巡る果てしない論考が続いていました。

ある一つの表現・モチーフに対しての、言い換えと多角的な省察が膨大です。言い尽くせるところまで言い尽くそうとしているのかもしれない。読者をどんどんひき込みあるいは追い込んできます。読み進めるうちに次第にサルトルのその文体に慣れてきてピンとくることもしばしばでした。文学的でもある。

彼の言う「無」は無とはちょっと違うんだな、と。この世からの消失という意味の「死」について、その意味や位置付けが書き換えられたような感触がある。死についての意識の変容は、生や暮らしそのものの変質につながる。

パラドックス(一般的、通俗的な考え方から見ると)も多く、逆説好きな方には楽しめる読み物かも。

とこのように数年前の私は考えていたようで、今も大きくは変わりません。ちびちびと再読して楽しんでいます。

哲学(書)を読む際の私の態度

私は哲学を文学・文芸と同じ観点で読んでいます。それがいいことなのか、よからぬことなのかはさておき。

言葉そのものを追うことは嫌いじゃない。ただし言葉が意味している理論なり真意をキャッチできているかどうかは疑わしい。曲解している可能性があるのも否みがたいのです。

この哲学生齧り癖を正して精読できるようになりたいかと問われれば実はそうでもないんですよね。

哲学でしか出会えない表現があって、それはある意味では言葉の限界だったりします。言葉が疲労困憊している様を哲学を通してお目にかかれるような気がしており、それを狙って哲学をまた生齧りするのかなと思っています。

そしてこのことは文学(つまり小説)をあまり読んでこなかったこの自分ゆえの帰結なのかもしれないとも感じています。

哲学の中で行われていることが文学の中でも繰り広げられていることに、小説を読み(そして自分でも書いてみることを通して)近頃ようやく気づくというような次第です。

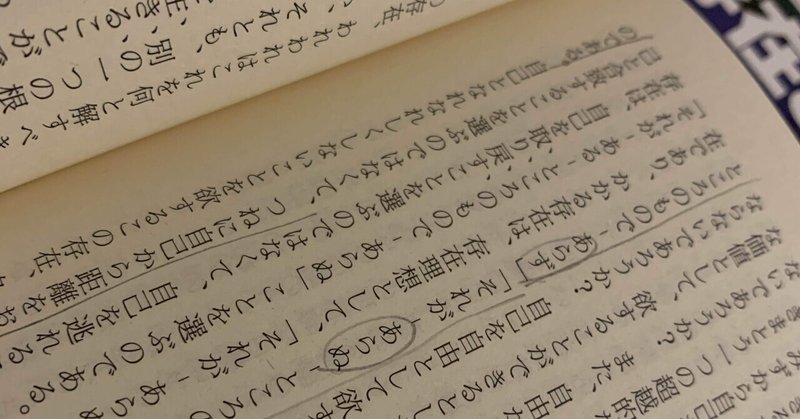

それとトップ画像のように、本には遠慮なく書き込みを入れていくスタイルを採用しています。買った本は、本であり同時にノートになります。

もし仮に、さらの本が欲しくなったらまた買えばいいか、という感覚です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?