梶龍雄の学年誌付録|森 英俊・Book Detective 【ディテクション79】

▼前回はこちら

文=森 英俊

前号で梶龍雄の別名義(緑川良)の子ども向け推理クイズ本を取りあげたのに続き、今号では、1960年代の前半に小学館の学年誌の付録として発表された、梶名義のジュニア・ミステリ長編に焦点をあてる(この当時の作者名の表記は梶龍雄ではなく、梶竜雄になっている)。全12作のうち再録されているのは、『透明な季節』で江戸川乱歩賞を受賞した年(1977)にソノラマ文庫で刊行された、『影なき魔術師』の表題作ならびに併録長編の『消えた乗用車』のみで、文庫版での表記は梶龍雄に改められている。

どちらも非シリーズ長編で、『影なき魔術師』(《中学生の友一年》1960年3月号付録)のほうは、物語の語り手の青年の前に〝影なき魔術師〟を名乗る不思議な探偵が現れるのが発端。青年と仲のいい娘が危険に瀕していると聞かされ、青年はこの謎の人物と娘のいる別荘へ向かう。別荘周辺に出没する人魂や顔に傷あとのある男など、怪奇色あふれる展開で読ませるが、腰くだけぎみの結末はいただけない。

『消えた乗用車』(《中学生の友二年》1962年1月号付録)は、目の手術を間近に控えた少女の兄が銀行強盗に関与した容疑をかけられ、無実を証明してくれるアリバイ証人が見つからぬなか、手術の日が迫ってくるという、デッドライン物。

続いてシリーズ物にふれておくと、作者のジュニア・ミステリ長編にはふたりのシリーズ探偵が登場する。羽田国際空港のターミナル・ビル内にある東洋新聞羽田分室に詰めている伊川勝一は、航空記者。その仕事は範囲が広く、日本全国で起こる航空関係のニュースはもちろんのこと、羽田国際空港に出入りする世界各国の乗客のニュースも、取材しなければならない。多忙ではあるものの、大学時代にボクシングで身体を鍛えあげたこともあって、少しも苦にはならない。このシリーズでは、謎解きよりも伊川記者のアクションに重きが置かれており、伊川記者は〝必殺のライト〟と呼ばれていたパンチで襲いかかってくる敵に立ち向かっていく。初登場作は『暗殺計画』(《中学生の友二年》1961年3月号付録)で、中近東の石油輸出国の国王の暗殺計画を事前に察知した伊川は、国王が羽田に到着するまでに暗殺者をつきとめようとする。

続く『なぞの百科事典』(《小学六年生》1961年7月号付録)では、羽田国際空港のロビーから持ち去られたアメリカ人観光客の荷物のゆくえを追ううちに、そのなかに入っていた百科事典をめぐる事件に巻きこまれる。

『のろわれた三人』(《中学生の友二年》1961年10月号付録)は伊川シリーズ最後の長編で、アマゾンの大密林から奇跡の帰還を果たした三人の探検隊員が、次々に殺されていく。事件がアガサ・クリスティーの『そして誰もいなくなった』さながらの様相を呈してくる展開は大いに魅力的で、シリーズのなかではもっとも謎解きの濃度が高く、意外性も用意されている。とはいえ、記述にフェアとはいいがたい部分が散見されるため、そこまでの高評価は与えられない。

もうひとりのシリーズ探偵は、北上という警視庁の警部。『10時間の恐怖』(《中学生の友一年》1961年5月号付録)は、頑固なまでのねばり強い捜査で、これまで数多くの事件を解決してきた、その北上警部が、車で逃走したふたり組の銀行強盗のゆくえを追う、サスペンスあふれる長編。頼りはふたりの顔を目撃している中学生の少年で、北上警部は部下の運転する追跡車にこの目撃者を乗せ、犯人たちの逃走経路をたどっていく。

北上警部が再登場する『科学者誘かい団』(《中学生の友一年》1961年7月号付録)は、壮大なスケールの作品。日本有数の科学者たちが全国各地で姿を消す事件が相次ぎ、事件を担当することになった北上警部は、必死の捜査の末に科学者たちの居場所をつきとめるものの、自分自身も犯人一味に囚われてしまう。

残りの5編はすべて非シリーズ長編で、いずれも出来がよく、この時期のジュニア・ミステリの最高峰といっても過言ではない。物語の設定もプロットも、それぞれ魅力的で、『フィルムの秘密』(《小学六年生》1960年6月号付録)では、新聞の地方通信部員を父に持つ小学六年生の少年が、遭難現場近くで発見されたカメラの、フィルムに写っていたものを手がかりに、事故に偽装された殺人をあばく。

『黒い影の少年』(《中学生の友二年》1961年4月号付録)では、連続盗難事件の犯人の疑いをかけられた少年が絶体絶命の窮地に陥る。犯行の手口は、ぼや騒ぎに注目が集まっている隙に盗み出すというもので、そのつど現場付近でこの少年の姿が目撃されていた。少年は、ただひとり無実を信じてくれる弁護士と共に、真犯人をつきとめようとする。ところが、真相はこのふたりにとっても大多数の読者にとっても、推測のはるかに上をいくもので、物語はとんでもない着地を見せる。ネタばらしになるのでくわしくは書けないが、作中にはさまざまなジャンルのアイディアが詰めこまれており、作者の数あるジュニア作品のなかでもとびきりの異色作であることは間違いない。

『放火Gメン』(《中学生の友二年》1961年6月号付録)では、放火Gメンと呼ばれる火災原因調査官が放火事件の謎に挑む。現場はホテルの社長の豪邸で、火元である書斎にはガソリンのまかれていた形跡があった。火災発生時には書斎に鍵がかかっており、その鍵を持っていたのは社長夫妻のみなことから、放火犯は外からガラス窓を割って侵入したものと思われた。ところが、庭にいて火事を発見した書生は、窓ガラスの割れる音を聞いたおぼえがないと証言する。それが真実だとすれば、現場は侵入不能な密室だったということになる! この密室での放火事件を皮切りに、ひとつの事件がさらなる事件の呼び水となり、物語はよどみなく進んでいく。密室のトリック自体には不満が残るが、容疑者が浮かんではアリバイが成立していく展開、意外な犯人特定の決め手となったさりげない描写など、ジュニア・ミステリとしての完成度は高い。

『探偵機械』(《中学生の友二年》1961年8月号付録)は、この作者ならではのSFミステリの傑作。西暦2318年、地球は極度に発達した機械文明の時代へと突入していた。警察の犯罪捜査には探偵機械が導入され、犯罪現場に残された体臭・脳波・人体光などの不可視人体放射物を識別し、犯行時刻にそこにいた人間を特定できるようになっていた。ところが、その絶対にミスを犯さないはずの探偵機械によって、14歳の金田少年が世界的科学者を刺殺した犯人として名指しされる。当人にはまったく身に覚えのないことだったが、裁判で現場検証の際に使われた探偵機械の正確性が再確認された結果、有罪となり、火星の少年刑務所に移送されることになる。

絶対に誤ることのない探偵機械によって無実の人間が犯人にされる、不可能犯罪顔負けの謎はすこぶる魅力的で、SF的な設定とミステリの謎解きとを融合させたプロットもすばらしい。意外な人物が主人公少年の味方となって事件の謎を解く面白さもあり、全編にこめられた機械絶対主義に対する警鐘という、作者の思いもひしひしと伝わってくる。

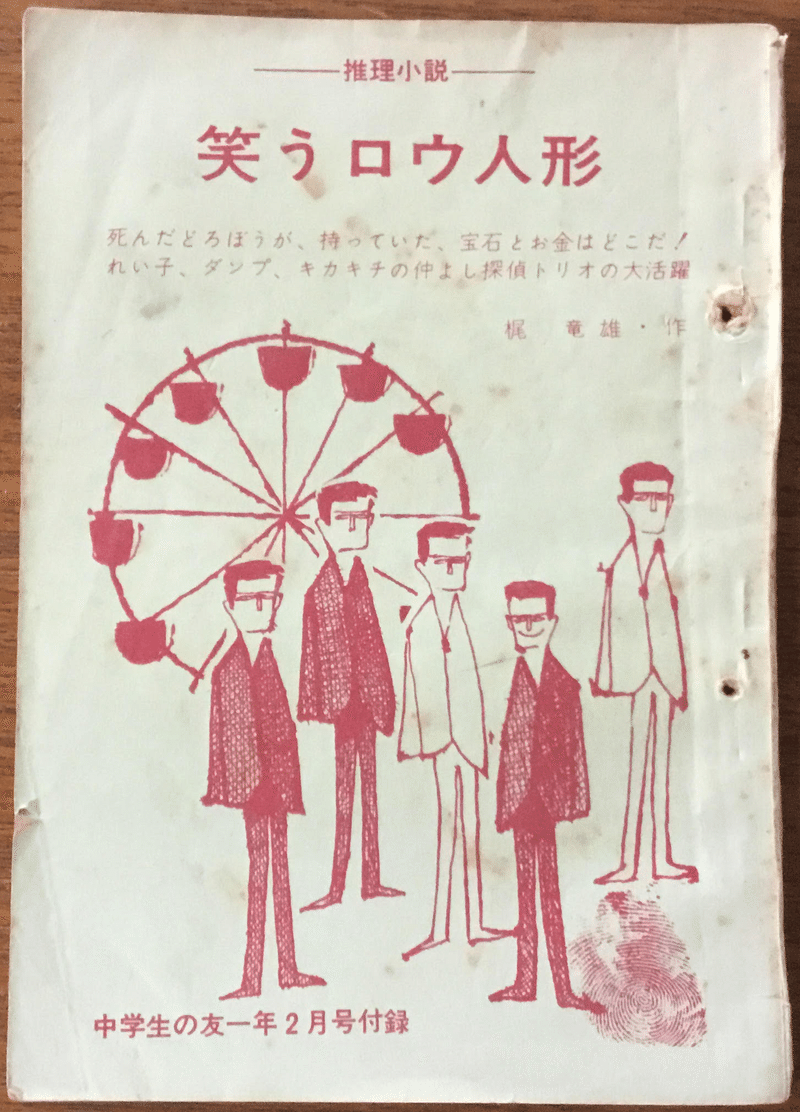

『笑うロウ人形』(《中学生の友一年》1962年2月号付録)では、遊園地で起きた事件に仲よしトリオが挑む。デブで頑丈なことからダンプと呼ばれている少年、機械を組み立てたり作ったりすることが大好きなキカキチ、母親が遊園地の掃除婦をしているれい子という、同い年の三人組で、れい子は遊園地内にある資材置場の隅の小部屋に住んでいる。この三人が玉を転がす遊具のいっぱいあるプレイ・ハウスにいたときに、外から大きな叫び声とすさまじい足音が聞こえてくる。驚いてプレイ・ハウスの外に飛び出すと、ジャンパー姿の男が制服警官に追われていた。男はサプライズ・ハウスへ逃げこんだあと、そこも脱出し、追いつめられてジェット・コースターのレールの上にはい上がろうとして、近づいてきたジェット・コースターにはねられる。

サプライズ・ハウスというのは、いきなりストンと下に落ちる床や、ぶきみな人形が不意に動き出したり奇怪な声を出したりする部屋などの、仕掛けのあるアトラクション。七十近い香月老人がなかにいて、それらの仕掛けを操っている。死んだ男は現金とダイヤの強奪犯で、遊園地内にそれらを隠した可能性が高く、サプライズ・ハウスも警察の捜索を受けるが、盗品は見つからない。男が逃げこんだ際、客はおらず、ただひとりなかにいた香月老人が盗品を受け取った可能性もあると見て、警察は老人を留置する。それに納得できない仲よしトリオは、自分たちが探偵となって、事件の謎を解明しようとする。遊園地で発生した怪事件という、ジュニア・ミステリならではの設定が抜群で、単純だが盲点をついたトリックも秀逸。

これら粒ぞろいのジュニア・ミステリをまとめるという企画もあったように聞くが、まだ実現にはいたっていない。徳間文庫での復刻によって、作者のおとな向け作品が再評価されつつある現在、ジュニア・ミステリのほうにも同様の流れがきてほしいものだ。

《ジャーロ No.90 2023 SEPTEMBER 掲載》

★2024年は(ほぼ!)毎日投稿【光文社 文芸編集部公式note】

ミステリーはもちろん、読書の楽しみが深まる記事を配信いたします。

お気軽にフォローしてみてください!

いただいたサポートは、新しい記事作りのために使用させていただきます!