金ではなく身体を賭ける賭場を訪れたら……【書下ろし短編 全文公開】6/21発売・嶺里俊介『昭和怪談』より「愛しき我が家へ」

2023年6月21日(水)、嶺里俊介さんの最新刊『昭和怪談』を発売いたします。今回は、刊行に先駆けて、収録の全7編のうち3編をnoteで無料公開!口開けの物語は、昭和20年代を舞台に描いた「愛しき我が家へ」。時代の熱と人間の脆さが生みだす怪談を、どうぞお楽しみください。

★『昭和怪談』無料公開スケジュール

6/2~公開 昭和二十年代「愛しき我が家へ」

6/7~6/13 昭和零年代「新しい朝」【*公開終了しました】

6/14~6/20 昭和六十年代「古時計」【*公開終了しました】

6/21 『昭和怪談』全国発売

※「新しい朝」「古時計」は期間限定公開です。

嶺里俊介『昭和怪談』

★全文公開

昭和二十年代 愛しき我が家へ

終戦を迎えて、数年に亘る戦時下という暗黒時代が去ったのが昭和二十年(一九四五年)である。

戦争終結時点で約六百万人以上がアジア各地や太平洋の島々に取り残された。彼らを本土へ帰す復員輸送は昭和二十年十月から始まり、翌年の春から夏にかけてピークとなり、昭和二十二年(一九四七年)夏まで続いた。

『欲しがりません勝つまでは』。生活物資を削り、疲弊した先にあったのは厳しい現実だった。

ゼロからではなく、マイナスからのスタートである。ただ生きるだけでも艱難辛苦の繰り返しだったことは否めない。そんな状況で、歪な意識が顕現したことは想像に難くない。

ここで多くは語るまい。

戦後というドラマはこの年代から始まる。

待ちわびた復員船に乗ることができたというのに、兵たちの表情は一概に安堵したものではない。俵安男がいる船室の男たちは、みな一様に表情が重い。

敗戦の絶望感だけではない。安男は左目の視力の他に、左腕と左脚の膝

から下を失っている。

終戦の報せが入ると、彼らを差し置いて負傷していない者たちが我先にと引き揚げていった。

『お国のため』に身を挺して戦った者が身体を痛めると「お前はもういらない」と放り出される。後回しにされた挙げ句、十把一絡げで復員船に詰め込まれた。

「辛いよな。こんな身体じゃあ、なんもできね」

南忠次が安男の思いを見透かしたように呟いた。そんな忠次は両目が見えない。

安男も忠次も三年前に十九歳で徴兵されたから今年二十二になる。人生これからだというのに、家族の負担にしかならない。しかし次の年に徴兵された者は十七歳だった。

――なにもできないので、人間魚雷として特攻して行ったという。そんな彼らよりはマシだったのか。

いや華々しく散った方が、地雷原を走らされるより良かったかもしれない。なまじ生きながらえたがゆえに、自分たちには辛い人生が待っている。

「内地では、戦時中から大きな地震が重なってるそうだ。きっと八百万の神さんも怒ってる」

安男が頷くと、忠次は続けた。

「俺は漁師だ。実家は三重県の尾鷲市ってところで、|熊野灘

《くまのなだ》を望む町だ。女子どもは魚を日干しにする仕事の他に、ようやく缶詰にして軍部へ供給する仕事が始まったところだった。去年一月の

大地震でかなり亡くなったらしいから心配でたまらん。だが目がこんなんなっちまったからよ、帰ってもなにをしてやれるか分からん。むしろ面倒みられる側になっちまった」

「お前はまだいいずらぜ」

両の太腿から下の脚がない阿部伊介が横から入る。同じく二十二歳だというのに、気性が曲がった老人のような目付きになっている。

「俺の家族は軍部の工場で働いてたが、一昨年暮れの地震が軍事機密にされたもんだから、家族が生きてるかどうかも分からねえずら」

伊介の生まれは信州松本だが、家族揃って愛知県の名古屋市へ移り住んでいる。

「俺は印刷工場で働いてた。中区の鉄砲町ってとこに住んでたずら。近くに軍の工場があってな、印刷物の検閲がしょっちゅうだった。公布される文書とか、消防の新聞や冊子とか、仕事には事欠かなかったずらぜ。帰ったら机にしがみつく仕事になるだろうが、任せてもらえるか心配だあよ」

三人とも郷里が東海地方という縁で自然と寄り添っている。地の言葉では会話が成り立たないので、安男と忠次は訛りや方言を意識的に抑えているものの、伊介だけは語尾に訛りが出る。

はあ、と誰ともなく太い息を吐く音が船室に響いた。

無為な時間を過ごしながら思い起こすのは郷里のことばかりだ。

カエルの鳴き声に送られながら歩いた畔道。友だちと一緒に夢中になったドジョウ獲り。カメに咬まれた指。最初に茶摘みを手伝った日は、腕が痛くなってわあわあ泣いたものだ。

実家は遠州――静岡県の掛川市でそこそこ広い茶畑を営んでいる。早く帰郷して掛川の茶を飲みたい。徴兵されたときはイチゴ栽培に手を出したところだったが、うまくいっているだろうか。

時折思い出すのは、裏山の竹林で竹の子を掘っていた折に見かけた女の子だ。竹の子がうまく採れないと困っていたので手伝ってやったら、とても喜んでいた。近くの養蚕場で働いていると聞いたが、いまはどうしているだろう。あれからもう三年が経つ。どこぞへ嫁いでいったとしてもおかしくない。

いまや自分は茶摘みどころか、肥料にするための藁を地べたに敷いていくことすら手間どってしまう。歩くことさえままならない。

両親や姉や、歳が離れた妹に旗を振られて送り出された長男だというのに、負け戦のうえ、家に帰る自分を、家族はどう思うだろう。

はたして故郷は自分を受け入れてくれるだろうか。いや、そもそも郷里は無事なのか。自分の家族は元の家で生活しているのだろうか。

*

押し込められた船室で何日も饐えた臭いに耐えて、やっと復員船は港に着いた。

埠頭に人が集まっている。

家族を迎えに来た人たちが顔をくしゃくしゃにしながら、おのおの名前を書いた紙を掲げて声を張り上げている。

安男の名は見当たらなかった。

目が見えない忠次は安男にしがみついた。

「本当に俺の名はないのか。もっとよく見てくれ。誰かいないか。なあ、俺の名を叫んでる人はいないのか」

閉じた目から涙を流しながら、忠次は声を震わせた。

「ここからでは見あたらん。俺の名前も」

「後生だ。もう少しだけ、俺の名を探してくれえ」

二人の横で、伊介も肩を落としている。小柄な身体がさらに小さく見える。

下船して、しばらく動かずに家族の顔を探す。家族が見つからない人たちが、よもやまさかと身体の一部を失った安男たちの顔を覗きに来る。

安男や伊介は、知った顔はいないかと必死に目を巡らせる。

忠次は声を張り上げた。

「忠次です! 南忠次です! お父さん、お母さんはいませんか!」

目を背ける者、自分の家族ではないと安堵して小さく溜め息を吐く者たちが離れて行く。

「南忠次です! 忠次は帰って参りました!」

二時間も経った頃には、周りには誰もいなくなった。ただ忠次だけが、涙をぼろぼろと零しながら自分の名前を虚しく叫んでいる。

「お父さん、お母さん! 僕はここです! ここにいます!」

気づけば三人とも泣いていた。港は夕陽に包まれている。三人の足下には、涙が流れたように影が滲んでいた。

迎えがなかった者や、帰省する列車の手配ができなかった者のために、土地の篤志家が用意した宿舎があると知らされて、安男たちはひとまず安心した。

「今日はそこに泊まるしかないな」

安男の提案に、忠次と伊介は頷いた。

覚束ない足取りで案内された宿舎へ向かう。目が見えない忠次の肩を安男が抱き、左脚がない安男は忠次に寄りかかる。後ろに、伊介を乗せた大八車を安男と忠次が引く。

「いつもすまんずら」

「言うな、お互い様だ」

「俺だって忠次がいなけりゃ、まっすぐ歩けんからな。一蓮托生だ」

ふと横を通り過ぎる車に煽られて、ふらふらと電柱にぶつかった。

「……ちきしょう、誰だ、こんなところに電柱なんか立てやがってよお」

安男が毒づく。

「ちょい待ってくれい。その紙はなんずら」

伊介に指摘されて、安男も電柱の貼り紙に気づいた。真新しい紙である。最近貼られたものらしい。

「なんだ、これ。復員兵向けのものらしいが……」

「なんて書いてあるずら」興味深げに伊介が身を起こして上半身を前に傾ける。

「古めかしい漢字が並んでる。俺には、よう読めん」

「俺に貸せ」

伊介が手を伸ばすと、安男は電柱の紙を引き剝がして渡した。読み書きは三人のうち伊介が最も長けている。

「ふん、安っぽい紙ずらぜ。……人寄せの文だ。戦地で失った身体を取り戻しませんか、って書いてある。希望者は彼誰神社まで。この神社って、近くなのか」

「よせよせ」忠次は吐き捨てた。「俺たちみたいな奴らから、なけなしの金を巻き上げようってことだ。俺たちの家族まで、すかんぴんにされちまうぞ」

「ふざけんな!」

伊介は手にした紙を破り捨てた。

「馬鹿にするのも、いい加減にしろずら!」

誰ともなく嗚咽を漏らす。

宿舎へ向かう三人の足取りが、さらに重くなった。

*

朝。起床すると、安男と忠次の二人は寝惚け眼のまま追い出されるように宿舎の外へ出され、椀を渡されて炊き出しの列へと並ばされた。

しかし伊介の姿がない。疲れて眠っている二人を起こしたくないと気遣って、伊介は厠近くの場所で横になったのだが、朝になるといなくなっていた。

二人は雑炊が入った椀を手にして、他の者たちの邪魔にならぬよう、近場の宿舎の壁を背にして座り込んだ。

炊き出しの雑炊に口をつけながら忠次がぼやく。

「雑炊というより吸い物だな、こりゃ」

「汁物だと思えばいいやな」

菜っ葉が浮いているだけで底に沈んでいる米粒は一口分もない。見えない方が馳走だと想像できる。故郷のとろろ汁が恋しい。

残り半分。一気に飲み干そうかどうか、安男は迷った。

「ところでまだ伊介は見あたらんのか」

「ああ、姿が見えない」あらためて安男が辺りを見回す。

帰りそびれた復員兵は多い。特に重傷を負った者たちは足が重い。家族にどんな顔をして会えばよいのか分からないのだ。そもそも一人で帰れるなら、まだ運がいい。

「一人で歩いて帰ったはずもなし、心配だな」

ふう、と忠次が溜め息を零す。

「よお、お二人さん。おはようずら」

伊介の声がした。

「伊介、お前どこへ行って……」

通りの向こうに伊介の姿をみとめて、安男は声を失った。

「……伊介か。声の位置が高いような気がするが」忠次が訝しむ。

「うはは。そうだろ、そうだろ」

伊介は両の脚をきびきびと動かしながら近づいてきて、忠次の肩をばんばん叩いた。

「忠次よお、触ってみるずら。俺の新しい脚ずら」

忠次の手をとって、伊介は自分の脚へと誘った。忠次は腰から下、ズボンの内側にある肉を感じて指を震わせた。

「伊介、お前……」

安男は瞠目したまま、二の句を継ぐことができなかった。

昨日まで伊介の太腿から下にはなにもなかった。しかしいまは汚れたズボンの中に二本の脚がある。軍服は汗と垢でごわごわしているものの、血管や筋肉が通った本物の脚がある。軍靴に収まっている足には、しっかり五本の指があるはずだ。でなければ力強く歩けない。

「驚いたか、ん?」

「いったいどういうわけだ」忠次が訊いた。

伊介は二人の間に腰を下ろした。

「実はなあ……」

伊介は語り出した。

昨晩のこと。

伊介は夜分に尿意を催して目が覚めた。

安男も忠次も深く寝入っている。起こすに忍びない。さて一人で厠へと行けるだろうかと身体をもぞもぞ動かしていると、隣の男に声をかけられた。

「小便か。どれ、儂が付きおうたるわ」

三十代くらいの男だったが、左腕の肘から先がなく、右目が見えないようだ。男は右腕で伊介を抱えながら、ずるずると廊下へ出た。

「すまんずら。なんなら外でもいいずらぜ」

「そうだな。そっちの方が面倒なさそうだ」

男は伊介を外へ連れ出し、伊介は宿舎の玄関脇で用を足した。

「いい月夜だ」

男もまた、伊介の横で小便をしながら夜空を仰いだ。

「俺は伊介だ」

「儂のことは曹長と呼んでくれや。名前より、そっちで呼ばれてたから耳に馴染む」

曹長が小さく笑うと、伊介は了解したとばかりに「はい」と頷いた。

「お前さんなあ、ここいらに貼られている紙を見たか」

「戦地で失った身体を取り戻しませんか、ってやつですかい。夢物語ずらぜ」

「儂ら、お国のために戦ってきた復員兵を騙そうなんて鬼畜だよな。本当の話ならありがたいがな」

「ああ、一発殴ってやりたいところずら。本当の話なら別だがよ」

「場所は彼誰神社だったな。この裏手にある小山の中腹にあるそうだ。さほど歩かなくて行ける場所だな」

「説教しに行く、ってんなら付き合うずらよ」

「……懲らしめにゃならんよなあ」曹長は頷いた。

本当の話なら別なんだがな、と互いに呟きながら、曹長は伊介を大八車に乗せた。

身体の内に湧き起こるのは怒りか期待か。曹長の力は強く、ゆるやかな坂道をぐいぐい上る。

やがて神社が見えてきたところで道は平坦になった。

二人が鳥居を潜ると、社の脇、茂みの向こうに提灯の明かりが見えた。誘うように揺れている。

「ようこそ。こちらです」

提灯の上に狐の面が浮かび上がる。落ち着いた男の声である。

「お前さんたちかい。身体を取り戻しませんか、って貼り紙したんは」

「はい。目でも鼻でも耳でも、腕だろうが脚だろうが、新しいものをお付けできます。胸を張って故郷へ帰ることができますよ」

「ほ、本当の話なのか!」伊介が叫ぶ。

「はい。この奥で開かれている賭場で、勝負に勝てればですが」

「勝負だと」

「ただで新しい手足を手に入れようなんて話は虫が良すぎますからね。自分の腕や脚を賭けて、勝負していただきます」

二人は顔を見合わせた。

奥へ進むと、はたして隠れるようにその賭場はあった。

最初の部屋で、自分が持っている身体の部分を札にして|丁

半《ちょうはん》博打をするのだと説明された。うまく札を増やせれば自分の身体に合ったものを見繕って身体に付けてくれるという。

二人が迷っていると、部屋の奥の扉が開いて一人の復員兵が姿を現した。

見る限り負傷している部位はない。だがその男が軍服を脱ぐと、右の太腿と左のふくらはぎの上に、うっすらと繫げた痕があった。

彼は左目と両脚を勝ち取ったのだと紹介された。

少し考えたあとで、曹長と伊介は勝負を決心した。

そして、伊介は勝った。

「勝負よりも、俺に合った脚を見つけるのに手間がかかったずら。おかげで一睡もしとらんが。だけんど目が冴えとるけえ、この通り元気いっぱいずらぜ」

「ほ、本当なのか」忠次は取り乱した。「その話が本当なら、俺も勝負したい」

無理もない、と安男は思った。これから先、一生目が見えないというのは辛い。他の者たちとは生きる世界が違ってくる。

「一つ、いいか」安男は指を立てた。

「負けた場合はどうなるんだ」

「そりゃ同じことずら。負けた分だけ身体の部分を失うか、大負けすると命を失うずらぜ」

「構わん」忠次は即答した。

「むしろありがたい。これ以上不自由を蒙るくらいなら、いっそ死んだ方がマシだ。すべてか死か。俺はそれでいい」

安男は考え込んだ。

勝てればいい。だが負けたら死ぬというのはどうだ。戦争は終わった。戦場に赴いていた敗戦国の兵士としては、戦死せずにお国へ戻って来られただけで御の字と言えるかもしれない。命あっての物種だからだ。いまこの見知らぬ土地で死んでしまったら元も子もないのでは。

しかし――。

はたしてこのまま帰って家族は喜ぶだろうか。一家の長男としての責任を果たせるだろうか。

家長どころか、厄介者ではないのか。むしろいない方が、家族にとって幸福ではないのか。

畑に出ても突っ立っていることしかできない。それは家長と呼べる者なのか。

それで自分は納得できるのか。

安男は唇を嚙みしめた。

「……やる。俺もやる」

「決まりずらな」伊介は頷いた。

伊介に案内されて、安男と忠次は山の中腹にある彼誰神社へと向かった。

社の陰に溶け込むように、狐面を被った黒服の男が立っている。

「ようこそ。ここからは私が案内します」

先頭を歩いていた伊介が二人に振り返る。

「すまんが、お前らとはここでお別れずらよ」

「待っていてくれないのか」忠次が唇を尖らせる。

「一刻も早く故郷へ帰りたいずら。二人とも達者でな」

これほど元気な伊介の声を聞いたのは、初めてのことだった。たぶん忠次も同じだろう。

安男は力なく手を振った。

突然の別れだった。元気に手を振る伊介を、どんな顔をして見送ったのか思い出せない。

俺たちはいつも一緒だった。故郷へ帰らず、三人で暮らしていこうかと何度も考えたほどの仲だった。

胸の内に湧き上がったのは別離の感傷だけではない。衝撃と興奮の中で、羨望や妬みが頭の中で渦を巻く。

正直に言おう。朋輩が身体の失った部位を取り戻した喜びの感情よりも、「それなら自分も」という思いが膨れ上がっていた。

狐面の男は茂みに隠れた山道を進んだ。

神社の表にある鳥居とは別の鳥居を潜り、さらに進むと山肌に埋め込まれたような扉があった。山の中へと通じていそうな観音開きの扉を二枚潜ると、行き止まりは土間だった。

木造の卓の周りに五つほど椅子が置かれている。蠟燭が卓に二つ、四方の壁と、合わせて六つ灯されているが薄暗さは否めない。

正面にはなにもない。剝き出しになった土だった。賭場の規則らしきものが書かれた紙が両側の壁に貼られている。

「では、私はここで。誰ぞ訪れる者がおりましたら迎えなければなりませんので」

狐面の男が一礼する。代わりに、正面の土の壁に扉が現れ、中から別の狐面が現れた。

「それでは、賭場の決め事を説明します。そのあとで、賭場に参加するかどうかをお決めください。参加するにせよしないにせよ、この場で決めたことは翻りませんので、よくお考えください。『不参加』の意思表示のあとで決意を変えても通りません。また、一度参加した者が精算したあとで再び参加することも叶いません。機会は一度だけです」

よく通る声だった。

体軀は立派な成人男性だが、声には幼さがある。もしや子どもではあるまいかと安男は思った。

黒装束の狐面の男は、壁に貼られた紙の文字面を追いながら、賭場についての決め事を説明した。

・お金ではなく、身体を賭ける賭場である。お金に代替することはできない。

・丁半博打。手持ちの札を賭ける。

・札の枚数は、以下の身体部が損なわれていなければ十五枚。

『脳』『心臓』『右目』『左目』『鼻』『耳』。胴体部分の『肺』『消化器上部』『消化器下部』『膵臓などの臓器』。『右腕』『左腕』。『右脚』『左脚』。それと『生殖器』。

・参加する場合、参加者の身体に見合った札の枚数が渡されるので、その札を元手に参加する。

・札の貸し借りは自由だが譲渡はできない。また、貸した者が返却を求めたら、借りた者は札を速やかに返さねばならない。

・いつでもやめることができる。精算は「やめる」と宣言したあと速やかに。

その際に、失った分は取られる。指定する部分がなければ胴元が勝手に選んで身体から切り取る。また、勝った分は、札に部位の識別がないため、希望する身体の部分にできる。火傷など特殊なものについては応相談。

・一度場に出した札を引くことはできない。

・札の枚数が揃わなければ勝負は成立しない。しかし場合によっては、胴元が札の足りない分を揃えて賭けを成り立たせることもある。

・毎回参加しなくてもよい。好きなときに参加してよし。別に食堂や浴場もあるので楽しんでよし。

ただし連続して参加しないのは十回まで。十回続けて参加しなかった場合は『強制退場』。疲れなどで睡眠をとりたい場合は応相談。

・賭場から出ることはできない。

・一度やめたら、再度参加することはできない。この賭場は、生涯一度だけのもの。

「手持ちの札が一枚もなくなったときはどうなる」安男は質問した。

「一枚もなくなれば場に参加することはできません。十回続けて参加しなかった場合は退場いただきます」

「退場って、帰ることができるのか」

「人生が終わると思ってくださって結構です」

忠次も訊いた。

「故郷に電報や手紙を出すために、賭場から出たとしたら」

「どのような事情であれ、なりません。どこまでも追いかけていって問答無用で処分することになりますのでご注意ください」

うへえ、と忠次はおどけたが、狐面から覗く目は笑っていない。

伊介から聞いていた通りだった。齟齬はない。

「安男、俺たちは一蓮托生だからな」

「分かってる。見捨てるなんてしないさ」

二人が賭場への参加を宣言すると、紐がついた麻袋を渡された。

「『首袋』です。札を入れて、首に下げてください。札が一枚もなくなれば、札の代わりに首が入ります」

冗談ではなさそうだ、と安男は感じた。ここで会った狐面の二人とも、ただならぬ雰囲気を纏っている。所作は落ち着いているものの、必要とあれば俊敏な動きを見せそうだ。隠し持った短刀で二人の首を落とすくらい造作もないだろう。

続いて、木札が渡された。

安男が渡されたのは十二枚。忠次は十三枚。すでに失っている身体の部分を、それぞれ差し引かれている。

渡された木札を麻袋に入れて首に下げた。

なにもなかった壁に扉が現れた。狐面の男が扉を開けて、安男と忠次を誘う。

扉の向こうには、遊郭のような薄暗い部屋が並んでいた。

「もう一つだけ」安男は歩き出すことを躊躇うように訊いた。

「どうしてこんなことをしている。それに身体を戻すなんて人間業ではないよな」

「後者は質問ではありませんよね。まま、答えになっていますから」

ふふ、と狐面が笑う。

「説明が必要ですか」

「こっちは命を張るんだぞ。せめて納得してから札を張りたい」

「……分かりました。もう賭場への参加を表明してることですし、いいでしょう」

黒服の狐面は面を外した。現れたのは同じく狐の頭だった。

言葉を失っている安男と忠次に、狐は言った。

「私たちは『魂衒衆』と呼ばれている妖衆です。人の身体の部位を自在に付け替える術を持っているので、お困りの方へ声をかけています。しかしただではありません。私たちが欲しいもの、魂

を賭けていただきます」

「魂だと。身体の一部じゃないのか」

忠次が顔をしかめる。

「札は身体の一部ですよ。しかし全体を失うと命をいただきます。中途でやめることもできますから、かなり良心的だと思いますがね。もちろん如何様などは決してありません」

牙が覗く口元から、くっくっと笑いを漏らす。

「私たちにとって魂は食べものでもありますし、取引の材料として扱われる金子のようなもの。それを狩るためにこのような場を用意するのも趣があるではありませんか。参加された方々には、自分の願いと命を秤にかけていただきます」

「いつもこの場所で興業しているのか」

安男は訊いた。

「一時的なものですよ。特需と言いますか、終戦後のいまはあちこちで似たような場が開かれています。普段は祭りなどで気分が高揚している人間に声をかけるのですが、いまは時期的に狙い目ですからね」

外していた狐の面を再びつける。

「私たちは一つところに長居しません。流浪の妖衆です。土地神に仁義を切り、古寺や神社で賭場を開きます。土地神へは狩った魂の一割を渡すことが決まりなのですよ。基本的に集めた人間の約半数の魂が獲れるので人集めにも力を入れているのですが、この顔で人前に出るのも憚られるので、この通り面をつけています。……そうそう、私は単なる案内役ですが、白装束を纏った者は各組の頭なのでご注意ください。機嫌を損ねて命を落とすなんて馬鹿馬鹿しいですからね。せめて賭け事の結果としての方がご自身も納得できるでしょう」

狐面が先頭に立って歩き出す。

「あんたらの組は幾つもあるものなのか」

狐面は振り返らず、前を向いたまま首すら動かさない。

「賭場を仕切る『畳組』。土地神との交渉や、食事や風呂や布団など生活空間を整える『賄い組』。

術に長けているのは、勝った方へ身体を整えることと魂の回収をする『抜き手組』ですね。ちなみに私は『畳組』です」

一行が進んで行くと、奥の部屋の前に、別の狐面をつけた男が現れて部屋の襖を開いた。

「私が賭場を仕切っております。さ、どうぞ」

白装束なので組頭だ。時折廊下を黒装束の者が走ったり横切ったりしている。薄暗いので闇が動いているようだ。

部屋は十二畳くらいの畳部屋だった。空気が張りつめている。

参加者は六人。彼らは一様に身体のどこかを失っている。安男と忠次が入ると、みな二人を一瞥したが、すぐに意識を勝負へと戻したようで、賽が入り伏せられている壺へと視線を戻した。

彼らの前には、それぞれ数枚の札が置かれている。

中央に二枚の畳が重ねられている。その向こうに、着物の肩をはだけた振り手が座っていた。やはり狐面だったが、肩下まで垂れている黒髪には艶がある。その両脇に二人、出入り口近くに二人、黒装束の狐面が控えている。

しなやかな振り手の指が伸びて、徐ろに壺を傾ける。

「五二の半」

通る女の声とともに一陣の黒い風が舞い、場に置かれた札が消えたり、倍になったりした。

「死にてえ……」

目の前の札が消えた男が頭を抱え込む。しかし胡坐をかいた脚の上にはまだ八枚くらいの札がある。すべての札を袋から出して勝負しているらしい。

安男と忠次の近くにいた男もまた、大きく肩を落とした。徐ろに脇の茶に手を伸ばし、一口飲んでから、いま気づいたかのように二人に目を向ける。右目は見えていないようだった。左腕の肘から先もない。

「新顔さんかい。こっちに座りな。儂のことは曹長と呼んでくれ」

横に座るよう促して、首を伸ばす。

「あまり勝負を急くもんじゃない。機を窺い、仕掛けないと負けるぞ」

たしかに曹長と名乗る男は賭けに参加していない。『見』だった。もしかしたらこの回だけでなく、何度か勝負を見送っているのかもしれない。

「安男です、よろしく」

「……忠次です」

二人は名乗りながら曹長の横に腰を下ろした。

「もしかして伊介という男を知りませんかね。自分らの仲間だった男でしたが、ここで両の脚を手に入れました。曹長は、彼とご一緒だったのでは」

隣で忠次も頷く。

「ああ、あいつは運が良かった。初っぱなの一手だけで決めちまったからな。しかも度胸もあった。手始めといいつつ、手札を二枚一度に張るなんてことは、五分五分の勝負だと理屈で分かっていてもできないもんだ」

曹長は腕を組み、うんうんと自分で頷いた。次に、はす向かいで頭を抱えながら「死にてえ」と呟いている男を目顔で指しつつ、声を落とした。

「あの『死にたい』なんかも、いま一つ勝負に出ることができずに、ずっと手札が行ったり来たりだ。ああなると、いつまで経っても抜けられなくなる」

曹長は骨と皮だけのような首を伸ばして、二人ににじりよった。

「そこで、だ。儂ら組まないか」

組めば巧い手があるんだ、と彼は言った。

不穏な空気を嗅ぎとったのか、部屋にいた参加者たちが三人を一瞥したが、狐面をつけた者たちは気にする素振りも見せない。

「外で話そう」

安男と忠次は曹長に言われるがまま、板敷きの廊下へ出た。

「いったいどういう……」

「まあ聞け」

曹長は忠次の問いかけを軽く手を上げて制し、声を落とした。

「儂は無駄な勝負をしない。極力『見』を続けて場の流れを読んでいる。もちろん勝負する奴らもな。いいか、負けて札をなくす奴ってのはな、独特な空気や流れを持ってる。負け犬の雰囲気というか、負の運命に取り込まれるんだ。だからそんな奴の逆張りをすれば勝てる」

「それが確かなら、どうして一人でやらんのですか」

安男が口を挟む。

「時間がかかりすぎる」曹長が顔をしかめる。

「負けてくるとな、そうそう勝負をしてこなくなる。それに見張る負け犬は一人だけでなく二人や三人が望ましい。より確実になる。そうなるとこっちとしても手持ちの札は多い方がいい。だからまず三人の札を合わせる。一人でも欠けたら札が消えちまうから、これは救済措置でもあるんだ。一蓮托生、生きるも死ぬも一緒だ」

「ああ。そ、それもそうか」

話にほだされたのか、忠次が首袋の口を広げて中の札を覗かせる。

「いや、ちょっと待ってくださいよ。その理屈はおかしいと思う。何人組もうが、みんなで参加するとなると枚数の多寡は関係ないのでは……」

そのとき曹長の後ろに気配が現れた。

白装束を纏っている狐面だった。安男や忠次をこの部屋で迎えた者である。

「ご注意ください。次があなたさまの十回目になります。参加しなければ……」

「おっと、こいつはいけねえな。坊、とりあえず二枚拝借するぞ」

言うなり、曹長は忠次の首袋から頭を出していた二枚の札を摑んで賭場に戻った。

「おい。まだ承知してないぞ!」

安男が追いすがったが、隅に控えていた狐面に後ろから肩を摑まれた。

「賭場での乱暴ごとは御法度です」

肩を摑む手の力が異常に強い。鍼灸に通じているのだろうか。ツボを押さえられたように全身が痺れて動けない。

「おい。なにがどうなったんだ」

忠次は賭場の入り口で立ち尽くした。

曹長は動けなくなった二人を見遣り、ほくそ笑んだ。

「心配するな。すぐに増える」

着物の肩をはだけた女の狐面が賽と壺を持ち、両腕を伸ばす。

「どちらさんも、よござんすね」

壺に賽が入り、からからと乾いた音をたてる。振り手の腕が風を切る。

伏せられた壺が二度三度と押し引きを繰り返したあと、場に静寂が訪れる。

「さあ、どっちもどっちも!」振り手の後ろに控えていた狐面が一歩前に進み出て、声を響かせる。

「……半」『死にたい』が札を二枚置いた。

曹長は手にした二枚の札を場に差し出した。

「丁に二枚だ!」

それを合図にしたかのように、場に次々と札が張られていく。

「半だ」「丁に三枚」「……半」「丁」

声が途絶え、振り手の脇に控えている狐面が声を張り上げる。

「半方、三枚足りません。どなたかありませんか」

声はない。すでに場にいる全員が札を張っている。参加していないのは安男と忠次の二人だけだ。

しかし動けない状態で札を張れというのも無理というものだ。

「『見』だ」と安男。

「張れるわけないだろう」忠次も続く。

黒装束の狐面が壺の振り手に囁く。

「流しますか」

「いや」戸口に立っていた白装束の狐面が答える。

「この勝負、こちらで札を揃えましょう」

参加者たちから安堵とも嘆きともつかぬ溜め息が漏れ、場が緊張に包まれる。

壺に白く細い腕が伸びる。しなやかな指が壺を傾け、賽を覗かせる。

壺が取り払われて、出目が宣言される。

「四一の半」

曹長の顔が歪む。

彼を見遣りながら『死にたい』が呟く。

「気づかんのか。いまこの場での『死に体』はお前だ」

曹長は舌打ちすると、安男と忠次に振り返った。

「なあに、二枚減っただけだ。まだまだ勝負はこれからだぞ。心配するな、最後は儂らが勝つ。一蓮托生だ」

「ふざけるな! 忠次の札を返せ!」

「そうだ、返せ! 俺の札だ!」

「過ぎたことは忘れようじゃねえか。男らしくないぞ」

曹長の後ろから巨大な手が現れて、その頭を摑んだ。

「な、なんだ」

彼の背後に、いつの間にか白装束の狐面が立っていた。

「札の貸し借りは自由ですが、貸し主が返却を求めた場合は、速やかに返却しなければなりません」

「だから、なんだってんだよ」

「あなたの持ち札は一枚でした。そこへ二枚の札を借りて失った。なので残りは一枚。ですが、ここで二枚の返却を求められましたので、あなたの手持ちはなくなりました」

曹長の顔が青ざめていく。

「待て。またすぐに借りる」

「誰が貸すもんか。俺の札を返せ!」

忠次が叫ぶ。

「お、おい。待……」

言い終わらないうちに、頭を摑まれている曹長の身体が宙に浮いた。くぐもった悲鳴が上がる。曹長は手足をばたつかせながら白装束の狐面とともに戸口へと消えていく。

再び場に静寂が訪れた。

「忠次、札を確かめてみろ」

促されて忠次が首袋の中にある札を確認したら十三枚あった。曹長に取られた札が戻っている。

念のため安男も自分の札を確認したが十二枚のままだ。二人とも最初に渡された枚数が動いていない。

どちらともなく安堵の溜め息を漏らした。

「それじゃ俺たちも張るとするか」

なくしたと覚悟した札が戻ったので忠次は気分がいい。しかし安男は消えた曹長の方が気がかりだった。

新たな両脚を手に入れた伊介の姿が脳裏に浮かぶ。勝ってあれだけの利得があるなら、負けたときの代償も洒落や冗談では済まないだろう。札がなくなった際には命を支払うという話だ。消えた曹長の最期は脳裏に焼きつけておかねばならない。

忠次が勝負に乗り気であることを見てとった着物姿の狐面がすかさず壺を手にする。張り手の気を捉えることには長けているようだ。

「丁だ」

忠次が二枚の札を重ねて前に出す。

「おい、一枚ずつの方が良かないか」

「どうせなくしたと思った札だ。それに曹長のおっさんは丁の目に張って負けたからな。落ち目が張った目は一回ズレるもんだ。ここは丁だ」

ふふん、と得意げに鼻を鳴らす。

「しょうがない奴だな。後悔することになっても知らんぞ」

安男は忠次と同じ『丁』に一枚張った。

場に札が揃い、伏せられていた壺が上がる。

「二六の丁」

一陣の黒い風が舞い、瞬時に目の前の札が倍になる。

「……あれま」

呆気にとられたのは、安男より忠次だった。

「これって、もう十五枚揃ったってことだよな。勝った二枚の札で両目をつけられる」

「待て! ちょっと待ってくれ!」

慌てて安男が忠次の腕を摑む。

「俺たちは一蓮托生だよな」

「だって、俺はこのまま勝負を続ける意味がないじゃんか」

「ずっと一緒だったろ。自分の札が揃ったら仕舞いにするのか。俺を見捨てるのかよ。そりゃねえよ、酷すぎるだろ。それがお前の『男』かよ」

むう、と忠次は唸った。

「分かったよ。安男が終わるまで後ろに控えていてやるよ」

言うなり、忠次は後退った。壁に背をつけて腕を組む。安男の後ろにいるが勝負には参加しないという意思表示である。

安男は後悔した。忠次が二枚張って勝ったなら、こんな事態になることは自明の理だ。付き合うなら同じ目に三枚張るべきだったのだ。

しかし、と思う。忠次が後ろについて帰らなかったことは不幸中の幸いだ。いざとなれば札を借りることができるかもしれない。

二回目。

安男の手札は十二枚から一枚増えているので十三枚。抜けるには二枚足りない。

ここで勝負に出るべきか。慎重に一枚ずつ張るべきか。いや、迷うことはない。二分の一の勝負を何度も繰り返すより、一度に賭けて勝負を決めるべきだ。一枚だけ張って勝ったとしたら、なぜ二枚張らなかったのかと悔やむだろう。

勝って悔やむより、負けて嘆く方がいい。ここは一気に決めるべきだ。

壺が伏せられ、押し出される。振り手の後ろに控えていた黒装束の狐面が声を上げる。

「さあ、どっちもどっちも!」

「丁に二枚だ」

安男は重ねた札を押し出した。

「丁!」「半に二枚」「半だ」

覚悟を乗せた声が場に飛び交う。札そのものは見窄らしいが、どの札にも魂が籠もっている。

「札が揃いました。盆中手揃い」

「勝負」の声とともに壺が開けられる。

三と四の目が並んでいた。

結果は負け。安男の前に積まれていた二枚の手札が消える。

「勝負を急ぎすぎたな」

背中から忠次の呟きが聞こえた。半身で振り返り、苦笑いを浮かべる。

「次で決めるさ」

「おいおい、四枚張ることになるぞ。ゆっくりでいいんだ。心配しなくても帰らないよ。ここにいるからさ」

「……そんなに待たせねえよ」

思わず苛つきが言葉に出てしまったことに気づき、気を取り直して盆に向かう。

三回目。

手札は十一枚。なあに、まだ十枚以上ある。何度だって勝負できる身なのだ。

平静のつもりだったが、伏せられた壺に向かって札を押し出した声には気合いが入った。

「丁だ」

積まれた四枚の札が小高い山に見えた。

「半」「……半」「丁だ」

飛び交う声が途切れた。半方が二枚足りないのが読み取れる。しばしの沈黙のあと、二度『見』を続けていた『死にたい』が札を置いた。

「半に二枚」

間髪を容れず声が上がる。

「札が揃いました。盆中手揃い」

結果は「三六の半」。積まれた四枚の札が一陣の風に消えた。

「急ぎすぎだって。焦るな」後ろから忠次の声。

頭を搔きながら自嘲気味に笑う。

「まったくだ。ちと遊びがすぎたか」

反省して、次の四回目では一枚だけ張ることにした。

同じく丁に一枚張ったところで、張り手の声が飛び交う。

「半に三枚」

『死にたい』の声に皆が注目した。どうやら勝負をかけてきたらしい。

「一六の半」

『死にたい』の前の札が六枚の山になった。

「よし、十五枚揃った。これでやめだ」

座のあちこちで驚きの声が上がる。

「これでやっと眠れる」『死にたい』は破顔した。

二人の黒装束の狐面が『死にたい』を両側から抱き起こすと、彼の右脚は太腿から下、左脚は膝から先がなかった。へへへ、と笑いながら『死にたい』は賭場から姿を消した。

同時に、場にいる者たちの、安男を見る目の色が明らかに変わった。

安男は感じた。これは負け犬を見る目だ。

五回目もまた、安男は丁に一枚だけ張った。この一枚を失うと、もう手札は五枚だけになる。

「半だ」「半に三枚」「俺は半に二枚」

半が続いているので、そろそろ丁目が出そうなものだが、張り手の声は半に偏った。

安男は気づいた。これは目の流れを読んだ張り方ではない。安男が落ち目になっていると読んで、安男の逆目に張っているのだ。

「丁方、足りません!」

黒装束の狐面が声を張り上げたが、既に張り手は全員札を張り終えている。『見』はいない。場で札を揃えるかどうか、白装束の狐面に判断を仰いでいる。

「この場は流れます」

一陣の風とともに、張られた札が手元に戻る。緊張が解けた張り手たちは、一様に太い息を吐きながら肩を落とした。

五回目は流れた。安男の手元にある札は六枚のまま変わらず。

手元の札を凝視していると、後ろから忠次に肩を叩かれた。

「少し休もう。いまは裏目勝ちだ」

安男は頷いて立ち上がった。

「中座だ」

黒装束の狐面に伝え、忠次に寄りかかりながら賭場を出る。

「正面の部屋で休憩できます」狐面が答える。

安男たちと入れ替わるように二人組が賭場へと入っていく。貼り紙だけでも賭場は盛況のようだ。

板張りの廊下を挟んだ正面の障子を開けて部屋へ入ると、十八畳くらいの座敷だった。長机が三つほど設えており、座布団が周囲に敷かれている。机の上には茶碗が積まれていて、すぐ脇に急須と茶葉が入っているらしい箱があった。二人が奥の座布団に腰を下ろすなり、黒装束の狐面が薬缶を手に提げて現れた。

狐面は手慣れた手付きで茶を淹れると、茶碗に注いで二人の前に置いた。

「どうぞ、ごゆっくり」子どものような幼い声だった。

壁際の隅にちょこんと座って控える狐面を見遣りながら、茶を一口啜る。

「……旨い」安男は目を細めた。

いままで飲んだことがないような玉露だった。これほどの茶葉はそうそう摘めるものじゃない。忠次も口を半開きにしたまま固まっている。おそらく同じ思いで口中に残る香りを味わっているのだろう。

賭場から威勢の良いかけ声が漏れ聞こえてくる。ふと気になって、安男は畳の上を賭場の方へにじり寄り、耳を欹てた。

「四六の丁」

安男は青ざめた。

「ちきしょう、今度こそ丁だと思っていたのに」

「そんなもんだ。忘れて、いったん頭を空にしろよ」

「ふざけんな!」安男は忠次を睨みつけた。

「丁に張るつもりだった。お前が中座させたせいだぞ。どうしてくれる」

「お前な……」忠次が呆れ顔をする。「そこまで心が追い込まれてたんか」

「なんとかしろ。張るつもりだった二枚、出せよ」

「やめろ。いまのお前だと、いろいろ悩んだ挙げ句、裏目に張っただろうよ」

「んなわけあるかい!」

摑みかかろうとしたとき、控えていた狐面が言った。

「札の貸し借りはともかく、譲渡は禁じられています」

忠次は手元の茶碗を口元に寄せた。

「そういうことだ。まだ突っかかるようなら、この場で精算を宣言して帰るぞ」

安男は言葉に詰まった。

忠次の横の座布団に座り、居住まいを正す。

「……すまん」

「まあ手持ちの札が六枚になったんだ。焦る気持ちは分かるがな」

忠次は茶を飲み干した。安男もそれに倣う。

「いまは辛抱しろ。場の流れを読もうとするな。自分の運気を読んだ方がいい。このままだとずるずる行くぞ」

「分かっちゃいるんだが」

安男は最も気になることを切り出した。

「たしかに手持ちは六枚だ。一枚張りと『見』を繰り返したところで続けるのは心許ない。少しばかりお前の札を貸しちゃくれんかな」

「いまする話じゃないな」忠次は眉間に皺を寄せた。

「弱気すぎる。せめて手持ちが三枚以下になったときだ」

「貸してくれるんだな」

「いつ貸さないと言った。俺たちは仲間だろ」

「ああ、そうだ。勝手言ってすまん」

安男は安堵して、茶のお代わりを狐面に告げた。

玉露を喉で楽しみつつ、心を落ち着かせてから二人は賭場へ戻った。

驚いたことに、賭場が広くなっていた。参加している張り手の数も二十人くらいいる。いずれも身体のどこかを失っていた。

「部屋を広げることができるのか」

安男の呟きに白装束の狐面が答える。

「縮めることも自在ですよ。賭場には、参加されている人数に適した広さというものがありますから」

いざとなれば部屋を縮めて、張り手を全員潰すこともわけないということだ。

安男は怖気を覚えながら、空いている席へと座った。

「心配するな。後ろにいるから」

背中から聞こえる忠次の声が頼もしい。

自らの頰を張り、気を引き締める。

これは戦争だ。自分の身体を取り戻すための戦なのだ。

まずは場を見る。

打ち合わせ通り『見』を二度繰り返し、次に一枚を『半』に張った。

結果は『丁』。これで手札は五枚。

「まだ運が遠のいているらしいやな」

振り向いた後ろに忠次の姿はなかった。

「お、おい……」安男は近くにいた黒装束の狐面に問いかけた。

「ここにいた忠次はどうした。便所か」

音もなく白装束の狐面が近づく。

「あの方は、先の回が十回目だったので、注意を促したところ、盆を下りました」

開いた口が塞がらなかった。

「い、いまどこにいるんだ」

「もうここを出て行きました。両目をつけるのはさほど難しい施術ではありませんので」

「よ、呼び戻してくれないか」

「できません。一度下りたら、もうこの場所に入ることは叶いません」

「……別れの一言くらい……」

「なりません」

安男は言葉を失った。

忠次は札を貸す気など毛頭なかったのだ。別れの挨拶もなく、音もなく消えたのは、つまりそういうことだ。一度席を外させたのは、むしろ最後の挨拶をするつもりだったのかもしれない。そこで安男が突っかかってしまったものだから、またこじれることを嫌って黙って姿を消したのだ。

なんて身勝手な奴だ。ちきしょう、ちきしょう。

しかしどんなに悪態を吐いても状況が好転することもない。

安男が顔を上げると、また一人、札を十五枚揃えて退出していった。参加者たちの羨望のまなざしが彼を送る。

安男もまた、頭に血が上った。

そうだ、いまなら。

いまなら忠次に追いついて、しこたま殴れるかもしれない。

許さんぞ、忠次。絶対に許さんぞ。

安男は伏せられた壺に対して、手持ちの札五枚をすべて突き出した。

「丁に全部だ!」

場に感嘆と嘲笑が小さく渦巻いた。それを鼻で笑いながら、安男は腕を組んだ。

結果は、五四の半。安男の目の前から札が消えた。

しばし呆然とする。

――なんだこれは。なんの冗談だ。……そもそもここはどこだ。俺はなにをしている。

安男は席を外し、一本足で向かいの座敷へと向かった。廊下と畳を這い、座布団にしがみつく。

終わりだ。せめて玉露が飲みたい。

口に出す前に、茶が入った碗が置かれた。芳ばしい匂いにつられて啜ると、茶葉の芳醇な香りが鼻を突く。喉だけでなく、頭の中まで落ち着いてくる。

ほう、と溜め息を吐いて、正気を取り戻した。

賭場に戻りたくとも札はない。なんと馬鹿な張りをしたことか。

これで十回の場が過ぎれば強制退場だ。俺は処分を待つだけ。

辛すぎる。いっそ、すぐに魂を抜いてくれないものか――。

不審に思った。

なぜ十回分の時間が残されているのか。手札がなくなれば、もう参加することはできないのだから、すぐ処分されてもおかしくない。他の張り手から貸し借りなんてできるわけがない。

まさか――。

まだ札を都合できる余地があるのか。

「おい」安男は部屋の隅に控えている狐面に声をかけた。

「もしかしてこの賭場の胴元、あんたらから札を借り受けることはできるのか」

「それはできません」狐面は、きっぱりと言った。

「札を借りることができるのは、賭場に参加している他の張り手か、ご家族だけです」

「……家族だと」

「はい。あなたのご家族の命を賭けることができます」

脳天を貫かれたような衝撃が奔る。

いつの間にか、傍らに白装束の狐面が立っていた。

「ご家族誰でもというわけではありません。同じ血が流れている二親等以内の者に限ります。この場で名前を宣言すれば、どこにいようが『抜き手組』が確認に赴きます。血の匂いを追いかけるので近しい家族でなければなりません。名前を宣言することは、個人を特定することと、あなたの意思確認のために必要です」

安男は唸った。

「なんだと。家族の誰を犠牲にするか、それをいまここで決めろというのか」

「はい」狐面は泰然として答える。

「ご無理でしたら、そのまま時をお過ごしください。十回の場が過ぎたときに、あなたさまの魂と身体を処分します」

これは自分の身体を取り戻すための戦争だ。命を賭けた戦争に、自分の家族を参加させるかどうかが問われている。

十回の猶予は、そのための時間だったのだ。

このままでは殺されてしまう。しかし家族を指名して札を返せなかったとしたら、やはり札を回収されるので、その家族は死ぬ。

安男は結婚していない。彼らが提示する条件には、両親と姉と妹が該当する。祖父母は既にいない。

しかしそんな遠方まで確かめに行くことなんてできるわけがない。

……試してみるか。

安男は祖父の名を挙げた。

もう死んでいるが、どうせ分からないだろう。

しばらく狐面は懐手のまま動かなかった。が、ほどなくして黒装束の狐面が彼の後ろを過った。

「その方はすでに亡くなっています。あなたの祖母もまた亡くなっているので頼ることはできません」

正しい。

しかし早すぎる。近くの役所から電報で連絡したのか。

もしや、札がなくなった者を自分たちの仲間に加えることができるかどうか、胆力や覚悟を試しているのか。そもそも奴らに待つ理由なんてない。手間をかけずとも、自分の身体を差し押さえるだけで済む。

同じく戦争に行っていた父を思い出した。生死が判別できない父はどうだろう。出征したまま戻らぬ身だ。

既に死んでいるかもしれないし、もし生きていたとしても自分のように負傷しているかもしれない。しかしさすがに父の名を出すのは抵抗がある。

逡巡した挙げ句、安男は自分勝手な結論を出した。

故郷へ戻って家族の明日を担うべきは自分だ――。

安男は父の名を差し出した。

しばし間があり、白装束の狐面が答える。

「その方はすでに亡くなっております。別の人を札にできないのであれば、こちらも精算の準備に入ります」

後ろから大鎌を携えた黒装束が現れ、白装束が道を空ける。

「ちょ、ちょっと待ってくれ」

驚愕し、安男は震える手を狐面に伸ばす。面の下に手がかかり、いきおい面が外れてしまった。現れたのは毛むくじゃらの狐の頭だ。

白い牙が、せり上がった口の端から覗く。

「現状、あなたは死んでいるのと同じ。甘えてはいけません」

狐が面をつけ直す。

額に汗が浮かぶ。安男は必死に頭を巡らした。

すでに父が他界しているとなると家長は自分になる。

自分こそが家族を守るべきだ、自分が最優先なのだ。

姉は一年前に別の家に嫁いでいる。家の者ではない。もう家族ではないのだ。ならば守るべき命ではない。

そもそも遠方にいる者に手を出すことはできないだろう。手足が戻れば、急ぎ自分が帰り、嫁ぎ先にいる姉を守ればいい。

安男は姉の名前を言った。

狐面だというのに、その口の端が上がったような気がした。

「あなたの命により、その人の札を用立てします」

またしばらく待たされた。やがて黒装束の狐面が白装束の後ろを過る。

白装束の狐面が頷くと、首から下げている『首袋』がずしりと重くなった。確かめてみると十五枚の白い札が入っている。

「札を用立てできました。ですが、まだあなたの札ではなく、借り受けた白札扱いになっています。それを精算に用いることはできません。場に張ってから、やっとあなたの札として認められます」

「姉はどうなった」

「現時点ではなにもありません。その命と身体を担保に十五枚の札を用立てしただけです」

「札がなくなった場合、姉はどうなる」

「言わずもがな、精算時に失った分を身体からもぎ取ります。札がすべてなくなったなら現地から姿が消えるので、『神隠し』とか『天狗風』とか言われるのでしょう。あと、お腹の子は生まれていないので、札として用立てすることはできませんし、精算時に胎児の命を配慮することもありません」

安男は青ざめた。これでは二人分の命ではないか。

「急いだ方がよろしいですね。次が十回目になります」

「なんだと」

安男は賭場へ急いだ。袋の口を大きく開けて、札に手を伸ばす。

なにもしなければ、自分だけでなく姉とその子どもが死んでしまう。

「ちょ、丁だ!」

いきおい袋から札が飛び出てしまった。張り場になっている畳の上に散らばっていく。慌てて拾い集めようとしたが、見る間に畳の上に札が山と積まれていった。

小高い山となった札を前にして言葉を失っていると、黒装束の声が上がった。

「半方、十三枚足りません」

「こちらで札を揃えます」すかさず白装束が言い放つ。

「おい、ちょっと待……」

白い札の山に手を伸ばしたとき、女の声が響いた。

「四三の半」

指の先にあった、白い札の山が消え失せた。

安男は動けなかった。一瞬にして姉とお腹の子を喪った。

呆然としている安男の背後に白装束の狐面が立つ。

「場に出された札は、すべて張られたものと見做します」

引き摺られるように、再び別室へ連れて行かれた。

「次の人を」

奴らの目的はこれだった。当面自分を生かしておくことで、他の人間、家族を巻き込むことができる。一人の命を保留するだけで、何人もの命を場に張らせることができる。だからこそ十回分の時間を与えているのだ。

残るは母と妹だけ。妹はまだ若い。まだ国民学校の初等科だ。自分が守らねばならない。

お袋はもう歳だ。その肩を叩くべきは自分の両手だが、家族を守るべきは母ではなく自分なのだ。そもそも弱った足腰では段々畑を往復することもままならぬではないか。

自分が家長である以上、自分の判断を咎めることは誰にもできない。お国の偉いさんなんか、何十万何百万の命を張ったではないか。それに比べれば微々たるものだ。

「なんでしたら、いまのうちに他のご家族みなさんの分をご用立てしましょうか。手間がかからなくてよろしいのでは」

「ほんなこんせすか!」

妹の命にまで手を出すつもりはない。

安男は狐面に連れられて賭場へ戻った。

『首袋』から白い札を十五枚ぜんぶ取り出して手前に積む。右手で五枚を持って畳に乗せ、前へ押し出す。

「死ぬときは、みんな一緒だからな」安男は呟いた。

続けて五枚、摑み上げようとした手が止まる。

――この十五枚は母の身体だ。それをすべて一度に賭けるのか。

指が動かない。自問する声が頭に躍る。

――生き急ぐな。場は一度きりじゃない。

「客人。五枚でよろしいんで? 目はどうします」

黒装束の狐面が質す。

安男は太い息を吐いた。

「五枚、丁……いや、半だ」

「半ですね」

うむ、と大きく頷く。

「丁に二枚」「丁」「こっちは丁に三枚だ」

たちまち声が上がる。安男が落ち目だと見てとった者たちが逆目に札を揃える。

「半方、六枚足りません」

白装束の狐面が答える。

「この勝負、こちらで札を揃えます」

座している者たちの視線が壺に集まる。

「四一の半」

場が困惑した呻きに包まれると同時に、安男の前にあった五枚の白札が二列になり、木札へと変わった。

「これで手札ができましたね。どうぞお楽しみください」

言い残して、白装束の狐面は姿を消した。

安男の前に茶が入った碗が差し出された。喉が渇ききっていたので茶を呷ったが、緊張のせいか指が震えて口元から茶が零れた。

「そうそう、あなた自身の札は一枚もありませんでしたね。精算時に札が欠けていれば、そのぶんをどなたかから回収しますので、ご注意ください」

茶の味はしなかった。

まだ運気は分からない。ここは慎重に行くべきだ。

続いて、三枚の札を半に張った。結果は「五二の半」。再び三枚を半に張り、勝った。

手元には二十六枚の札がある。うち四枚が白札である。まずはこれを身体に代替え可能な札にしなければならない。幸いにして勝ちが続いている。

「丁に四枚」

安男は残った白札を場に積んだ。周りは安男への様子見をやめて、思い思いの目に張っている。

結果は「一ぞろの丁」。

赤い一の目が、母と姉の命に見えた。

目の前には三十枚の札が積まれている。これから自分の分、十五枚の札を増やさねばならない。

絶対に、なんとかせねば。妹の命に手をかけることなく勝負を決めねば。

なにより、家長である自分が死ぬわけにはいかない。

安男は手元の札を握りしめた。

*

列車に揺られながら安男は故郷へ向かった。

椅子が硬いので居住まいが悪い。両脚を組み直し、窓枠にかけた左腕で頰杖をしながら外を眺める。双眸に捉える車窓の新緑が眩しい。久しく忘れていた、色鮮やかな立体感がある。

狐面の奴らの技術は確かだったが、他人の目玉と手足なので大きさや太さが微妙に違う。馴染むまで多少時間がかかるかもしれない。だが、そのくらいは我慢せねばなるまい。

賭場の出来事は夢まぼろしだと思いたいが、馴れない左半身が現実の出来事だと語りかけてくる。

家長として、母や姉を悼む。自分の命だけでなく左目や左の手脚のために、大きな犠牲を生んでしまった。しかしそれも仕方ないことだ。

尊い家族を守るためには、それなりの張り札が必要だった。

これも戦争の傷跡だ。戦争とは、なんと恐ろしいものか。

もうすぐ我が家へ帰る。愛する我が家、我が故郷。

帰ったら残された妹に抱きついて頰ずりしたい。彼女のために存分に働かねば。

いっとき自分の賭け札となり、いくぶん負けてしまったがゆえに両腕両脚と両目を失った妹のために。

*この他の物語は、6/21発売『昭和怪談』でお楽しみください。

■あらすじ

我が身可愛さに欲をかき、他人を傷つけ深みにはまる。ほら、また同じ過ちを――〈まだ気づかないのか。お前は今も昭和を生きているんだよ〉。

関東大震災の傷跡、戦争と復興、高度経済成長と公害、マスメディアの台頭、バブル景気……破壊と創造に明け暮れた「こわい昭和」を、年代ごとに描き出した異色の作品集。ノスタルジーと著者の奇想に背後から背中を揺すられる、七つのこわい話を収録。

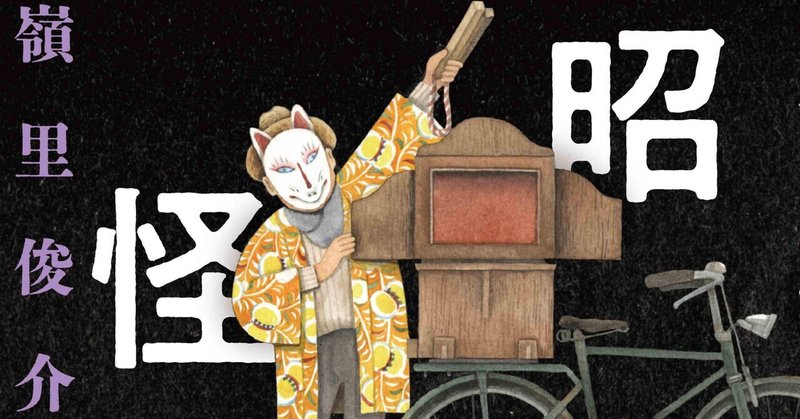

■書籍情報

『昭和怪談』

著者:嶺里俊介

装画:かわいちともこ

装丁:坂野公一(welle design)

発売:光⽂社

発売⽇:2023年6⽉21⽇(水)

※流通状況により⼀部地域では発売⽇が前後します

定価:2,420円(税込み)

版型:四六判ソフトカバー

■著者プロフィール

1964年、東京都生まれ。学習院大学法学部卒業。NTT(現NTT東日本)勤務を経て、執筆活動に入る。2015年に『星宿る虫』で第19回日本ミステリー文学大賞新人賞を受賞し、翌’16年にデビュー。著書に『走馬灯症候群』『地棲魚』『地霊都市 東京第24特別区』『霊能者たち』『だいたい本当の奇妙な話』『ちょっと奇妙な怖い話』。

■好評発売中です

いただいたサポートは、新しい記事作りのために使用させていただきます!