筑波山の奇岩・巨石 ジオ探訪記

奇岩・巨石コースを歩く

2024年5月12日 筑波山の奇岩・巨石が楽しめるコースを歩いてきました。

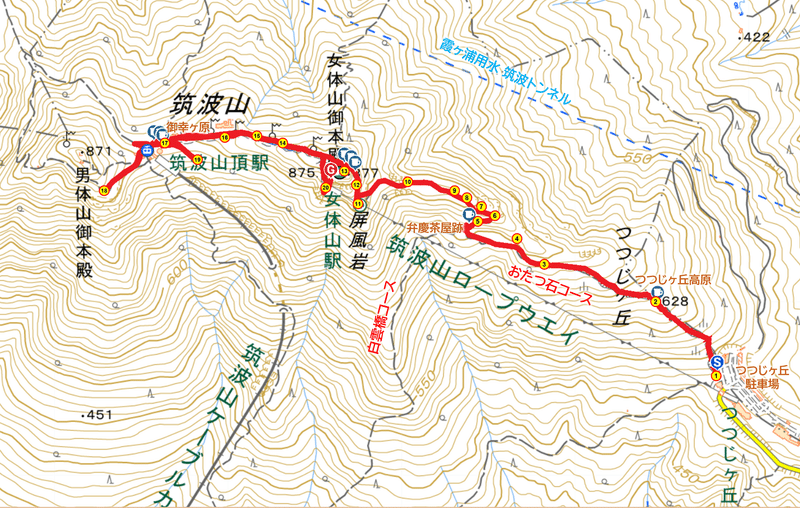

今回のルートは、常陸野Cジオトレッキングの九廻りにあたります。

つつじヶ丘駐車場に車を停めて、階段が続くおたつ石コースを登ります。弁慶茶屋跡までがおたつ石コースです。

弁慶茶屋跡から女体山頂までは白雲橋コースとなりますが、ここは奇岩・巨石が続く人気のコースで、山頂付近では混雑が発生します。

当日(GW連休明けの5月第2土曜日)も山頂付近で200mほど渋滞しました。

できれば平日にゆっくり訪れたいところです。

女体山頂付近で200mほど混雑していました

つつじヶ丘~弁慶茶屋跡(おたつ石コース)

おたつ石コースは、始めは階段が続きますが、つつじヶ丘高原を過ぎてしばらく行くと緩やかな森林帯の道となります。

たくさんの鶯の鳴く声が響いています。やたらうるさいのがいるなぁと思ったら、すぐそばの木で鳴いているのを目撃することができました。

草花や鳥のさえずりを聞きながら気持ちのいいトレッキングです。

途中のつつじヶ丘高原で霞ヶ浦を眺めながら一休み

弁慶茶屋跡~女体山頂(白雲橋コース)

弁慶茶屋跡で一休みして白雲橋コースを進みます。

出発してすぐに弁慶の七戻りが現れます。ここから先は奇岩・巨石のオンパレードです。パワースポットらしいので、案内板や解説板を見ながら探検家気分で楽しみましょう。

ただ、ここは神域ですので、過度な行動や迷惑行為はご法度です(危険ですし…)。

大仏岩は、この時期は草に覆われてしまって全体がよく見えません

恐るべし自然の力

女体山頂~御幸ヶ原

御幸ヶ原は筑波山の2つの峰の鞍部となっており、ここにケーブルカーの山頂駅があります。休日ともなれば多くの観光客や登山客でにぎわいます。

途中の道にもいくつか奇岩・巨石やブナ林、野草などが見られますので、楽しみながら御幸ヶ原に向かいます。

丁度、お昼過ぎに御幸ヶ原に到着したので私たちもおにぎりで腹ごしらえです。

ここで、いっしょに登るはずだった「大菩薩ジオツアー」の面々とそのお仲間たちと合流。筑波山は電波もつながる山ですので、このような臨機応変な行動をとるときの連絡も便利です。

土産物屋や飲食店もあり気軽にここまで登ってこれます

関東平野や日光の山並みなども一望できますが、今日は霞んでいて富士山は見えませんでした

以前、ここの水質を調べました

立身石

御幸ヶ原から男体山頂に行く途中で左(自然探求路の方)に分かれてしばらく進むと「立身石」の案内板があります。ここはジオ(地学・地理学)に興味のある人にとっては”聖地”といってもよいのではないでしょうか。一度は訪れてほしいところです。

この立身石は、もともとは山岳修行の場であったようですが、樺太が島であることを発見した間宮林蔵が少年の頃に立身出世を祈願したところと言われています。玄孫の方が建てた碑が立っています。

間宮林蔵(1780-1844)は、小貝川のほとりで生まれ育ち、当時行われていた利根川東遷事業に参加していたそうです。

その経験から幕府の役人に登用され、蝦夷地の調査に従事しました。そこで間宮海峡の発見という歴史的偉業をなしとげたのです。

現在のつくばみらい市にある生家跡は記念館となっており、ジオに興味のある人はいちど訪れてみるのもよいかと思います(『江戸発筑波山 160キロジオウォーク』 P.96に探訪記を紹介しています)。

もともとは「鎮座石」といわれていましたが、間宮海峡を発見した間宮林蔵が、13歳の時にこの場所で立身出世を祈願したといういわれから立身石という名前になりました

筑波山の成り立ちと奇岩・巨石・周辺地形

斑レイ岩の奇岩・巨石

さて、今回のトレッキングのメインは奇岩・巨石の探訪でしたが、今日見てきた岩々はすべて斑レイ岩という岩石です。

この筑波山の斑レイ岩は「筑波石」という名前で庭石などでも有名で、黒御影とも呼ばれています。

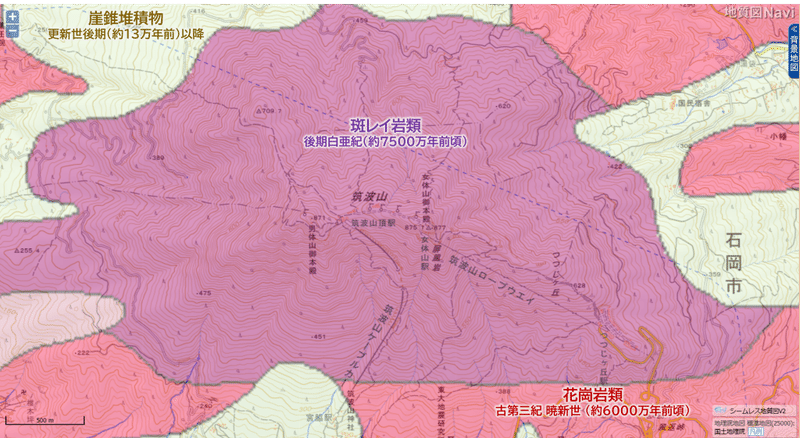

下の地質図にも示したように、筑波山は山頂付近は斑レイ岩が分布しており、山麓周辺は花崗岩が分布しています。

斑レイ岩は地下深部にあったマグマが白亜紀末(約7500万年頃)に貫入してできたもので、その後花崗岩が古第第三紀(約6000万年前頃)に貫入しました。そして、その後の隆起によりその上部にあった堆積岩が風化・運搬されて地表に露出するようになったと考えられています(田切ほか(2013)、髙橋ほか(2011)など)。

斑レイ岩も花こう岩も地下深くでマグマが固まってできた岩石(深成岩)

長い年月をかけて隆起した結果、地表に現れて現在の筑波山の姿がある

この斑レイ岩は花崗岩に比べ風化に強いことから、筑波山は周辺の山々に比べ、高い峯を持つ山となりました。また、山麓部には風化した花崗岩が堆積しなだらかな斜面を形成しました。

その結果、筑波山は神奈備の山としてふさわしい山容となりました。そして、山頂付近の斑レイ岩の磐座の存在が、神の宿る場所としての筑波山の存在価値を高めたのです。

筑波山の地質と岩石循環

さて、そんな筑波山の斑レイ岩ですが、なぜそこに斑レイ岩があるのかということについては、実はまだ詳しくはわかっていません(地下のことは思ったよりわからないことが多いのです)。

最近の論文では、下部地殻の23億年前にできた岩石が6~7千年前に溶けてマグマとなり斑レイ岩や花崗岩になったとの研究結果も報告されています(Jing-Yi Wang ほか(2022))。

いずれにしても、地球環境は物質やエネルギーの循環のシステムの一部として生きています。岩石もそのシステムの一部であり、マグマ→火成岩→堆積岩→変成岩→マグマとの変遷を繰り返します(これを岩石循環といいます)。

つまり、筑波山塊の斑レイ岩や花崗岩は「火成岩」のステージ、山麓の崖錐堆積物や山麓の堆積物は「堆積岩」のステージ(または成りかけ)、筑波山塊の周辺にあるホルンフェルスや片岩類は「変成岩」のステージということになります。

筑波山麓にはなぜ深い谷がないの?

ところで、筑波山の山麓斜面には深い谷はあまり見られません(「開析が進まない」という言い方をします)。このひとつの理由として、やはり斑レイ岩が関与していると考えられています(平野・池田(1988))。

一定の斜度の山麓斜面に谷ができるとき、そこの土砂が花崗岩が風化した砂だけであれば一つの流路を深く削って流れ下るためだんだん深い谷となってしまいますが、筑波山の場合はその谷を土石流となって上流から流れてきた斑レイ岩の岩塊が埋めてしまうため、掘り下げられずに流路を変えて別の谷をつくるというメカニズムとなっているようです。

防災と山の環境保全

筑波山麓には土石流の跡がたくさん見られ(というか斜面堆積物は土石流の跡そのものなのですが)、梅林はその土石流跡地をうまく生かした土地利用となってます。山麓に暮らす人々は現在でも土石流災害と格闘しており、白雲橋付近では、土木遺産に指定された砂防堰堤群を見ることができます。

また、筑波山の尾根筋には、将来の土石流のもととなる巨岩(今日見てきた奇岩・巨石ももちろんそのひとつですが)がたくさん見られます。

山を管理して災害を防ぎ、かつ環境を守るには、気象・植生・土壌・地質など多くの地球科学の知見が必要であることが山を歩くと実感できます。

<参考文献>

Jing-Yi Wang, M. Santosh, Toshiaki Tsunogae, Sung Won Kim &Yun-Peng Dong(2022) Arc building through bimodal magmatism: The Tsukuba Igneous Complex, Japan, and its correlations and connections, International Geology Review, Volume 64, Issue 16 Pages: 2339-2358

田切美智雄・矢野徳也・小池 渉(2013),筑波山ハンレイ岩体の層状構造と貫入形態.茨城県自然博物館研究報告(16).1-8, pls. 1-2

高橋裕平・宮崎一博・西岡芳晴(2011)筑波山周辺の深成岩と変成岩.地質学雑誌(117) p.21-31

平野由佳・池田宏(1988)緩斜面の発達とその分布から見た筑波山の開析過程,筑波大学推理実験センター報告 No.23 p.61-86

【関連記事】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?