小説 月に背いて13(最終話)

「葉月」

井川くんが軽トラックの運転席から大声で私を呼んだ。

「これで荷物は全部だよな。もともと家具のある家だからたいした荷物じゃなかったな。わざわざ軽トラ借りなくても俺の車で十分だったかも」

「手伝ってくれてありがとう。本当に助かった」

三月下旬になった。私は叔母の家からさらに職場へ近いアパートに引っ越すことにした。荷物を軽トラに積み込み、引っ越し先へ向かうところだった。

生温かい風が吹いて、緑が芽吹く匂いが流れた。柔らかな陽射しを受け、庭にいた燕が羽音を立てながら飛び立っていった。私は春の気配を全身に感じながら、季節の移ろいをひっそりと感じていた。

玄関の鍵を閉めて、門の前から家の佇まいを眺めた。この家にはほかの場所には存在しない不思議な時間が絶えず流れているのかもしれない。先生と会っていたのがこの家だったことが幸いしたのか禍いしたのかもうわからないが、いずれにしてもこれで良かったのだと思う。

「葉月、行くぞ」

後ろから大声が聞こえた。私は振り返り「うん」と答えた。

私は助手席に乗り込んだ。井川くんは左手でシフトレバーを動かし軽トラックをぎこちなく発進させた。

「マニュアルを運転出来るなんてすごいね」「そうか?田舎だから、このあたりに住んでるやつらは普通運転出来るだろ。みんな家に軽トラあったりするしなあ。とか言って、エンストしまくったら笑えるよな」

井川くんは他人事のように大声で笑った。

「本当にありがとう」と私は言った。

「どういたしまして」と彼は答えた。

軽トラは速度を上げてまっすぐ走り出した。

「すっかり暖かくなったよな。桜が咲いたらさ、弁当とか持って花見に行こうぜ」

「うん。楽しみだね」

彼の声を聞いて、心臓から拍出される血液が手足を温めていくのを感じながら、その家をあとにした。サイドミラーに映る古びた家はどんどん小さくなり、ついには見えなくなった。もう二度と、ここに訪れることはない。

隣からかすかに鼻歌が聞こえた。その横顔を見て微笑んだ。

きっと私は毎年彼と一緒に桜を見て、夏には海や山に行って、寒くなったらお互いに寄り添ったりして過ごすのだろう。なんとなくそう思った。

佐田先生とはあれから二度と会うことはなかった。恭子の話だと、彼は今まで通りあの学校に勤めているようだ。住んでいた家は手放して別の場所に引っ越したと聞いた。

それでも私は辛いことがあるたびに先生を思い出す。あの家や海の情景を、そして彼の寂しい瞳の色を、鮮やかに胸に思い描く。瞼の裏に焼き付いた景色は消えることはない。これから先、どれだけ季節が移り変わろうとも、月日が流れようとも、色褪せることなく私の中に存在し続けるのかもしれない。それが蘇るたびにあの家に帰りたくなるのだろう。

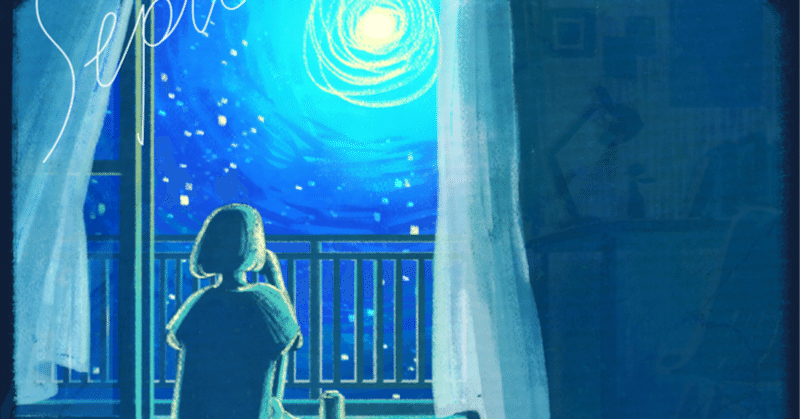

私の心はきっと、月の光に染まった不思議な部屋に囚われてしまったままなのだ。

了

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?