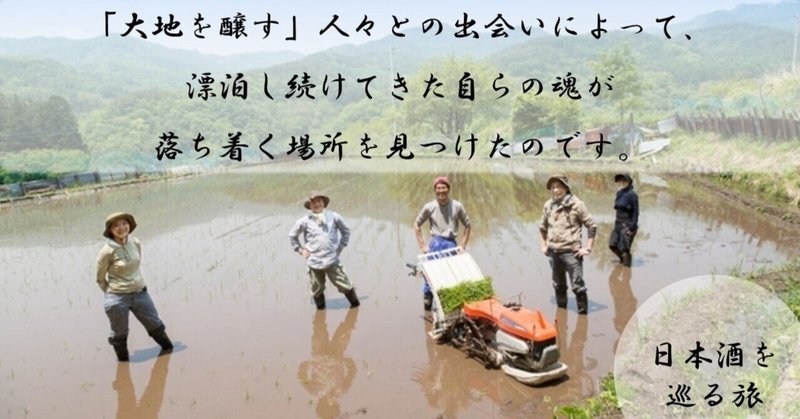

「大地を醸す」人々との出会いによって、漂泊し続けてきた自らの魂が 落ち着く場所を見つけたのです。

この記事を執筆しているうちに多くの方々とのご縁が生まれました。そして出会いのとき、わたしのそばにはいつも美味しいお酒がありました。

そもそもは宮崎に移住して、わたしの環境も変わったことに起因します。日本酒の酒蔵を経営していた背景をもつ、わたしも加わって、旨い本格焼酎を飲み比べする”ある座談会”がありました。そこでご一緒した焼酎の酒蔵の蔵元や、商社の重役の方と日本の焼酎や日本酒などのマーケティングについて語り合う機会に恵まれたのです。

それをきっかけに、ある出版社の雑誌のコラムもご依頼いただき、農業に取り組む蔵元やワイン生産者を描く連載を執筆することになりました。

本マガジンでは、これまでに自分が足を運んだ蔵元の話も加えつつ、異なる視点から改めて「テロワール」のもつ魅力を伝えたいと思いました。

そうした、企画が生まれたのもお酒の縁ということで、カメラマンの砂原慶人君や台湾のHIROSHI君と一緒に日本中の酒蔵に巡ることになりました。

美味しいお酒は、人と人の距離を縮め、絆を固めてくれるのです。 記事にまとめるにあたっては、わたしや砂原氏が何度も追加取材を重ねながら加筆修正して、写真も撮り直し、紹介させていただくようにしました。

取材の際には、蔵元や酒販店、飲食店の皆さんに協力を頂きましたし、本文中では紹介できなかった多くの方々にもご教示いただいています。

こうして自ら酒米を栽培する日本酒をつくるようになって、杜氏と二人三脚で新しい日本酒醸造に挑むことになりました。

他にもいらっしゃる農業に真剣に取り組んでいるお酒の生産者は、本書に登場していただいた方々だ ではなく、訪問させていただきながらも私の力が至らず、執筆できなかった方も多数いらっしゃいますし、 私の存じ上げない方もきっとたくさんいらっしゃると思います。

これからも出会いを楽しみにしています。また、機会が与えられるならば、次回作で紹介させていただきたく思っております。

農産物を原料に、微生物の力を借りてされるお酒というのは、単に工場で生産される工業製品ではありません。太陽と大地、水、そして人。母なる大地で繰り広げられる命サイクルの中で生まれるものであることを、本記事の執筆を軸に再認識しました。

そして同時に、日々の糧を生産する農業という仕事の尊さや、実りの場であり暮らしのある里山の価値、米を主食とし発酵という技術を取り入れてきた日本伝統の食文化について、考える機会でもありました。

私たち日本人は、効率的に利益を上げ、年々拡大再生産することを命題として突き進んできました。しかし、わたしたちが醸す蔵元の経営方針として杜氏と話した「日本で連綿と続いてきた生業としての酒造りは、効率という言葉には馴染まない産業であり、アメリカ型の資本主義とは異質なものだと思います。農業も酒造りも大切なのは拡大より継続。売り上げを右肩上がりにすることより、適正な利益をもとに長く続 けていくことを優先したいのです」という言葉は、これからの日本が歩む方向を指し示しているように思いました。

日本は震災をはじめとして、さまざまな災害にあいながら新型コロナウィルスによって未曾有の困難のなかにいます。蔵元や酒販店の皆様が復旧へと立ち向かう強い精神力には、頭が下がります。

まだまだ困難なこともあると思いますが、生まれ育った故郷や自ら喜らす土地に対する深い愛情と誇りが、今後の原動力になることを信じて疑いません。

大都市を転居しながら育った私は、土地との結びつきが希薄であることに、心もとなさを感じてきました。しかし、このマガジンの執筆を続けながら、素敵な人々が暮らす町や、縁あるすべての場所が故郷だと思えるようになりました。

酒蔵巡りをしながら、日本という国がどれほど愛しく、わたしにとってかけがえのない存在であるのか、ようやく気づきました。一時期はアメリカに移住したり、シンガポールや香港でも過ごしてきましたが、私の故郷は日本なのです。

「大地を醸す」人々との出会いによって、私は漂泊し続けてきた自らの魂が 落ち着く場所を見つけることができたのです。

敬愛する酒の造り手たちの姿を思い浮かべながら今宵もまた一献かたむけたいと思います。

さて、どの美酒を飲みましょう。冷蔵庫を覗いて、お酒が生まれる景色や造り手の顔を思い浮かべながら、ゆっくり選ぶことにします。

よろしければサポートお願いします! いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!