若き谷口吉郎の旅

若き谷口吉郎は大戦直前の1938年から1939年にドイツに滞在していた。ベルリン日本大使館建設の仕事の合間を縫って、ドイツだけでなく、フランス、イタリア、デンマークなどの建築を、それこそ巡礼するように見て回った。風雲急を告げる情勢の中、あわただしい帰国船の立ち寄ったノルウェーで、ドイツのポーランド侵攻、大戦勃発を知った。

渡独前の谷口は、1932年東京工業大学水力実験室では、ゴリゴリのインターナショナルスタイルのモダニズムであったが、戦後の建築は、屋根のある縦長の窓が連続する、どことなくクラシックな建築へと変貌を遂げる。それはかれがヨーロッパで見聞した、ドイツ、北欧のクラシシズムに通じるものがあり、その影響をうかがうことができる。

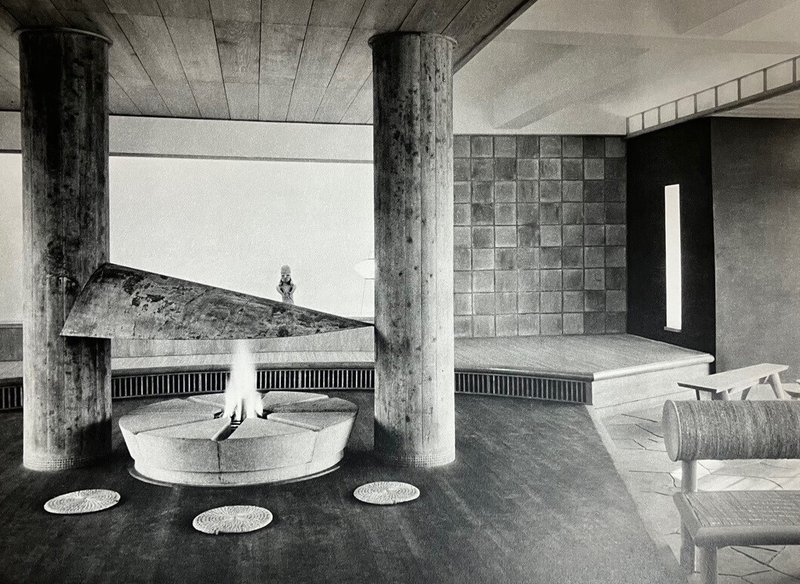

グローバルで根無しのインターナショナルスタイルから、和風建築の再構築をふくめた、伝統と風土にしっかりと根ざした建築への転換である。1949年からの慶応義塾大学の一連の仕事(4号館・学生ホール・万来社)は様式の統一感と品格の高さは、今見ても息をのむ美しさである。イサムノグチとの共同作業の傑作である、この万来社を取り壊しを決定した大学当局、(取り壊しの案を提案し採用された)大成建設、(その取り繕いに加担した)隈研吾は、〇〇〇〇〇!(自主規制による伏字)

谷口吉郎は、ドイツで当時建築総監となっていたアルバート・シュペールと面談し、年の近さもあって親しく会話をしている。(谷口35歳、シュペール34歳!←若くしてヒトラーの絶対的信頼を受けて主要建築、都市計画すべてを取り仕切っていた。戦争突入とともに、有能な管理能力を買われ軍需相になる。)

谷口より少し前、1933年から1935年、若き東山魁夷もドイツに留学していた。1950年の「道」によって鮮烈なデビューを飾った魁夷の絵の、当時の新しさには、フリードリヒら、ドイツのロマン主義の影響があるのではと、かねてから私は考えていた。(今でこそ定説のようになっているが、この意見を私が建築雑誌に書いた1983年当時は、まだ東山魁夷とドイツロマン派の関係については誰も言及していなかった気がする。)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?