クロード・シモン『ガリバー』訳者解説(text by 芳川泰久)

2023年12月26日、幻戯書房は海外古典文学の翻訳シリーズ「ルリユール叢書」の第37回配本として、クロード・シモン『ガリバー』を刊行いたしました。クロード・シモン(Claude Simon 1913–2005)はフランスの小説家、ヌーヴォー・ロマンを代表する作家として知られていますが、1936年、バルセロナに滞在しスペイン内戦を観察。全国労働者連合(CNT)と連絡を保ち、武器の購入と輸送に協力。1939年、竜騎兵連隊に召集され、40年、捕虜となるも脱走。この脱走の経験から、クロード・シモンの代表作でもある『フランドルへの道』という作品が誕生しています。1985年にはノーベル文学賞を受賞。第一作『ペテン師』から『農耕詩』『アカシア』といった後期作品に至るまで、前衛的、実験的作品を発表し続けました。

本書は、ヌーヴォー・ロマン作家と呼ばれる以前の、シモンの初期の長編小説のひとつで、本邦初訳となります。

以下に公開するのは、シモン『農耕詩』の翻訳者でも知られる、芳川泰久さんによる「訳者解説(すべては比喩からはじまった)」の一節です。

「デペイズマン」あるいは居場所のなさ

本書のタイトルは明らかに、アイルランドの風刺作家ジョナサン・スウィフトの四篇からなる通称『ガリバー旅行記』に由来するが、両者に共有されているのは、わかりやすく言えば、旅である。ただし一方は文字通り移動する旅であり、もう一方は動かない旅であって、それをひとことでくくれば、「デペイズマン」dépaysementということになるだろうか。「デペイズマン」とは、場所や環境の変化、それにともなう居心地の悪さ、違和感、さらには異国へ移すこと、追放といった意味の広がりを持つ言葉で、流刑から追放、亡命といったことから異邦感、単なる場違い感までをふくんでいる。『ガリバー旅行記』がまさに異なる国への「デペイズマン」によって、当時の自国に対する距離と落差とそこから生じる風刺を可能にしたとすれば、シモンの『ガリバー』はこの「デペイズマン」によって何をもたらしているのか?

そのことを考える上で、本書が当時の二十世紀文学の新たな空気をそのまま呼吸している点を見逃すことはできない。そして私見では、そこに「デペイズマン」の感覚が大きくかかわっている。二十世紀の新たな文学潮流といえば、当時の哲学思想的な視点とからめて「実存主義的な」とか「不条理な」という形容が付いたサルトルやカミュやカフカといった作家とその作品群が思い浮かぶが、そこに流れている文学的な気分こそまさにこの「デペイズマン」にほかならない。

たとえば、サルトルの『嘔吐』の主人公ロカンタンが襲われる嘔吐じたい、ただ存在していることへの目覚めのシグナルであるが、それまで慣れ親しんだ日常や習慣との違和感(デペイズマン)の現れそのものである。カミュの『異邦人』のムルソーをとらえているのも、この社会の習慣や常識から外れている異邦感(デペイズマン)にほかならない。カミュやカフカの小説に出てくる追放や流刑は「デペイズマン」そのものだし、『変身』のザムザを襲う変身じたい、常態からの「デペイズマン」であり、『審判』のヨーゼフ・Kがのっけから告げられる有罪や逮捕状態もまた「デペイズマン」だと言える。

こうした当時の文学の新たな空気には、閉ざされた状況や閉塞からの脱出の試み、困難だがその模索が読み取れるが、そうした時代の空気を、シモンもまた共有しながら小説を書きはじめている。その意味でシモンは、自覚の有無にかかわらず、それ以前の小説の流れを独自に継承していて、シモンが自らの多くの小説の素材とすることになる戦争じたい、「デペイズマン」の契機そのものではないか。そしてこの作家自身、第二次世界大戦へと召集・動員されるというかたちで、否応なくこの「デペイズマン」をその身で体験したものと思われる。

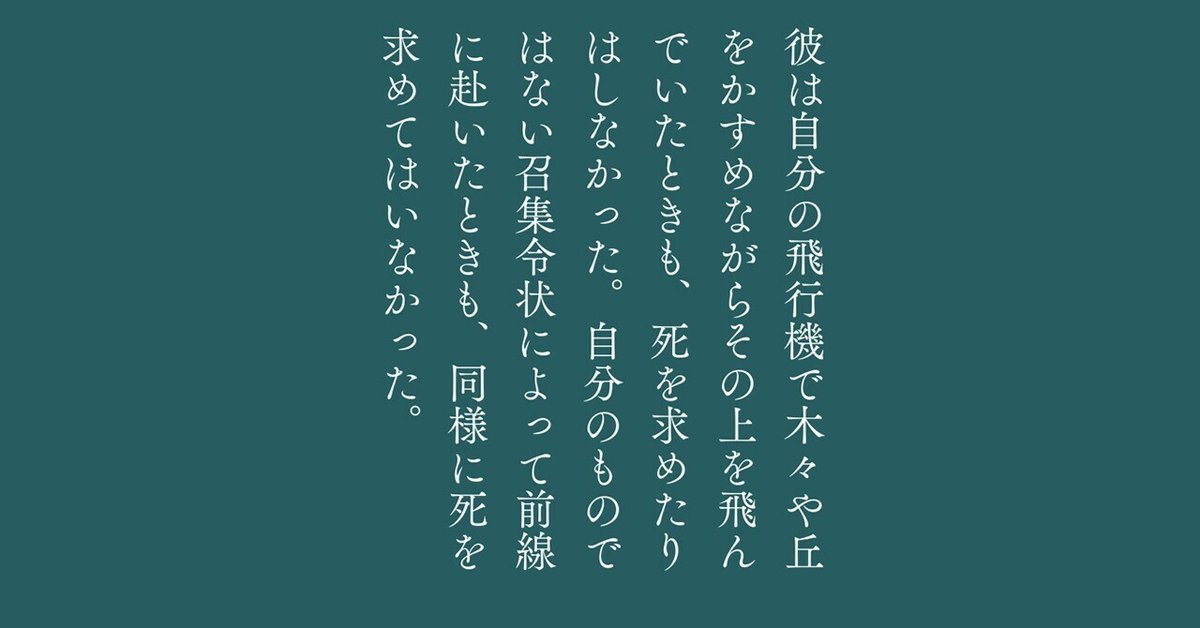

そして本書『ガリバー』の中心人物もまた、この「デペイズマン」に貫かれた存在である。自分が本来いるべき場所から遠ざけられ、どこにも収まるべき居場所がない存在。莫大な資産を継ぐべき一人息子でありながら、親からもいわば遠ざけられた存在。個々のエピソードについてここでは触れないが、その主要人物のマックス自身は、あえていえば、意に反して金をもってしまった異邦人のムルソーといった状況に置かれる。彼は父の死後に受け継いだその資産を増やそうともしなければ、消尽しつくすこともない。モチベーションや目的といったこととは無縁な存在で、自身も、この「デペイズマン」を抱える存在に魅了される。なかでも、突拍子もないふたごの兄弟に魅せられるのだが、それは彼らが常人から、いや人間そのものからかけ離れた「怪物」だからであって、本書のエピグラフにもあるように、まさに考えない「怪物」だからである。そしてそれに魅了されるマックスもまた、その「怪物」性を自らの居場所のなさとして共有していて、人には理解されないそのさまざまな行動こそは、「デペイズマン」からの困難な脱出の試みと言えるのだが、自分の居場所はこの世界のどこにもないのだ。その意味で、いわば自国に居場所のないガリバーと同じく、マックスは自分の生まれたヴィルヌーヴにもどるものの、居場所のなさ(デペイズマン)にさらされつづける存在であって、付言すれば、この小説では、小さな「怪物」たちがそれぞれ自分の居場所を求めていて、そこには奇妙なかたちと成り行きで成就する一種の恋愛までもがふくまれている。

比喩表現から二重写しに

ところでシモンは、書くこと・書き方にこだわった「ヌーヴォー・ロマン」の小説家だからこそ、そうなる前に書かれたこの小説について、その書かれ方について見ておきたい。後に見られるような現在分詞の多用こそ目立たないものの、すでにこの時期から、一つの文が長く、描写への志向がものすごく強い。ふつうは、と言っても、その「ふつう」という語じたい曖昧で恣意的で(あえて言えば、かつて文章を書こうとすると、比喩の鮮度のためにはその多用を避けるべきだとよく言われたものだが、いま、それをおおよその尺度にして用いれば)、ふつうは多用を避けるべきだと言われる比喩表現が、この小説には、ことのほか多いのだ。とりわけ、英語表現のas if~に相当するcomme si~(「あたかも~のように、まるで~のように」)という表現が圧倒的に多用されている。その多さにわたしは驚き、じっさいに数えてみた。こちらの目に止まった限りでいえば、本書にはなんと114ものcomme si~(「まるで~のように」)が使われていて、しかもこれに類するon dirait que~(「まるで~のようだ」)も多用されているから、想像のなかでしか存在しない状況・イメージを参照する頻度が、恐ろしく高いのだ。

そうしたシモンの傾向は、「ヌーヴォー・ロマン」を書き出してからもおおむね維持されていて、小説の書き方が変わっても一貫しているので、このcommme si~偏愛にはシモンの想像力の特性が刻まれているのではないか。そして言うまでもなく、このcommme si~(asa if~)表現は節を導くのであり、二つのもの(こと)どうしの単純な類似ではなく、いわば関係性の類似を差し出している。本書からランダムにこんなくだりを引用しよう。「微細で、緻密で、触知できないほどの雨は、まるで(comme si~表現)見えないひっそりとした時間の象徴的な流れを表すためにだけそこに降っているようで」(第II章・本書43頁)という比喩表現を例にとれば、目にすることのできない音も出さずに続く時間というものがとても細かな雨の落下に喩えられていて、時間と雨じたいはじかには似ていないのに、そこに、見えないほど微細で静かな持続運動という関係性を置くことで、類似性を発揮しはじめる。このcommme si~表現による関係性の類似への強い偏愛的な志向こそが、そこにはない架空の状況・様態を傍らに引き寄せる傾向こそが、シモンの想像力の大きな特徴にほかならない。

そしてじつは、単純にcomme~(~のような・に)でつながる直喩表現でも、比べられる項と項に関係性が修飾語として付加されれば、commme si~表現と同じ効果を発揮するから、長く修飾の付与された直喩表現も多用するシモンのこうした志向は、さらに強まると言えるだろう。こんな例がある。

その青年とマックスのあいだでは、言葉を介さない一連の駆け引きが繰り広げられ、それはちょうど延々とつづく挑発的だが音を出さないパレードに似ていて〔comme~〕、そうした交尾前の儀式的求愛行動にある種の動物たちは従事するのだが、まずは警戒し、呼びかけ、身をさらし〔・・・〕そうしてから意を決したように結合し、乱暴で痛々しい交尾となるのだ。

ここでは、「その青年とマックス」の関係性が「ある種の動物たち」の行動に喩えられていて、その行動が「パレード」だという。といっても、同じ単語のparadeが頻繁に意味する「閲兵式」などの「パレード」ではなく、大きな辞典でその項の最後のほうに載っている動物学で言う「ディスプレイ」、つまり「交尾前の儀式的求愛行動」に喩えられていて、そこに両者の関係性の類似をシモンは置いている。前者に「言葉を介さない一連の駆け引き」という関係性を付与し、後者に「音を出さないパレード(後尾前の求愛行動)」という関係性を与えることで、両者の関係性の類似が機能しはじめ、それを介して後者の従事する「パレード」、具体的には「まずは警戒し、呼びかけ、身をさらし」、「そうしてから意を決したように結合し、乱暴で痛々しい交尾となる」という修飾(関係性)が前者の「駆け引き」に二重写しのように重ねられるのだ。そうすることで、直接には書かなくとも、青年とマックスのあいだの「駆け引き」が言葉にしない求愛行動の末に「結合」や「交尾」に至ることが、この関係性を導入した比喩によってわかるようになっている。

そして重要なのは、この関係性の類似による二重写しは、シモンの「ヌーヴォー・ロマン」の書き方、つまりその前衛的な手法をほぼ予告していることである。二重写しを引き起こす関係性の類似から、意味の二重写しを引き起こす音の類似性へと移行すること。言い換えれば、新たに同音や類音によって関係性を構築すること。「パレード」(parade)という単語を例にとれば、この一語のうちに「閲兵式・軍事パレード」の意味もあれば、「ディスプレイ・交尾前の儀式的求愛行動」の意味もあって、そうした一語を布置しながら、つまりその同じ音じたいを起点にして二つの異なる意味・イメージの連繫を組織する。あるいは類似した音をきっかけにして同様に異質な意味・イメージを繋げて書く。たとえば十字架croixと飛行機の胴体と翼の形づくる十字croixを二重写しにして、そこを起点に二つの描写を繋ぐだけで、もうシモン流の「ヌーヴォー・ロマン」の書き方になる。そしてそうした方法を、ジャン・リカルドゥーは「構造的な蝶番」と呼んだのである。

【目次】

第一部

I

II

III

IV

第二部

V

VI

VII

VIII

第三部

IX

X

第四部

XI

XII

XIII

註

クロード・シモン[1913–2005]年譜

訳者解説 すべては比喩からはじまった

【訳者略歴】

芳川泰久(よしかわ・やすひさ)

1951年、埼玉県生まれ。早稲田大学名誉教授。著書に、『闘う小説家 バルザック』(せりか書房)、『謎とき『失われた時を求めて』』(新潮社)、『『ボヴァリー夫人』をごく私的に読む』、『バルザック×テクスト論〈あら皮〉から読む『人間喜劇』』(以上、せりか書房)、『村上春樹とフィクショナルなもの——「地下鉄サリン事件」以降のメタファー物語論』(幻戯書房)ほか多数。訳書にクロード・シモン『農耕詩』(白水社)、バルザック『サラジーヌ 他三篇』『ゴプセック・毬打つ猫の店』(以上、岩波文庫)、フローベール『ボヴァリー夫人』(新潮文庫)ほか多数。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。本篇はぜひ、クロード・シモン『ガリバー』をご覧ください。