経営に生かしたい先人の知恵…その24

◆目先の利益に目を奪われると組織は長く存続できない◆

経営者(組織のトップ)は、利益とどう向き合えばいいのだろうか?

まずは、「利」についての中国の先人の教えを紹介したい。

「道理に背いて手に入れた財宝は、また道理に背いて出ていくものである」(『大学』)。

「成功を急ぐな。目の前の小利に惑わされるな。成功を急ぐと息切れがする。小利に惑わされると、大きな事業はできぬものだ」(『論語』)。

「義を先にして利を後にする者には栄えあり、利を先にして義を後にする者には辱しめあり、栄者は常に通じ、辱者は常に窮す」(『荀子』)。

「上の者も下の者も、誰もが利益を貪りとることしか考えなければ、国家(会社)は必ず滅亡してしまいましょう」(『孟子』)。

いずれも「利」を否定しているわけではないが、まず「利」ありきでは行き詰まり、「義」に反して「利」を貪ってはならない、と諌めているのだ。

そうは言っても、利益が出なければ組織を維持することはできない。かのドラッカーも「利益とは、企業存続の条件である。利益とは、未来の費用、事業を続ける為の費用である」と定義づけている。

利益は確保しなければならないが、「義」を無視した利益追求型の経営では、長く存続する為に必要な費用を手にすることはできない、と考えるべきだろう。

端的に言えば、利益は売上と支出の差ということになるが、利益を増やそうとすると、どうしても利害関係者に無理を強いることになる。より多く売り上げる為に売価を高くし、支出は抑えるという具合にだ。売価、支払いともに関係者が納得するものであればいいが、無理強いをした場合には、必ずどこかに皺が寄る。皺を寄せる方には、一時的には利益が出るだろうが、寄せられた側は存続が厳しくなる。結果、利害関係者が去っていって自社の存続が叶わなくなってしまう。

では、存続に必要な利益(費用)を確保する為にはどうすればいいのか。答えは、荀子の「先義後利」との考えにあるように思う。「義」とは、「正しいことを行う」と理解すればよく、利害関係者ばかりでなく、社会にとって「義」を行うことで、組織の継続が可能になると考えればいいだろう。

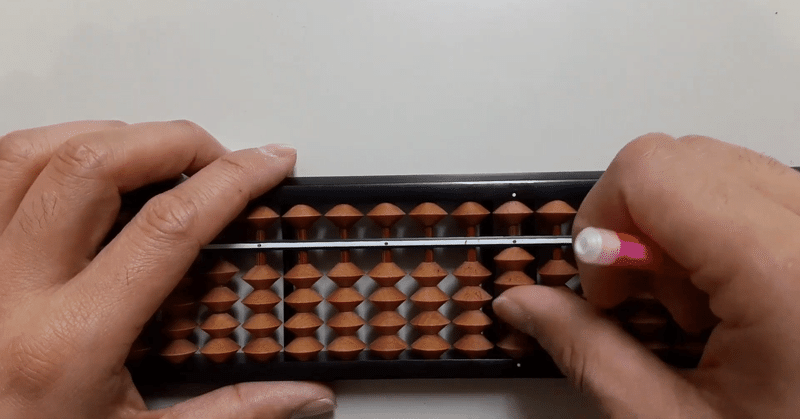

渋沢栄一さんも自著に、大意次のように書いている。「孔子は、広く民に施して大衆を救う者ならば、これは仁以上の仁で、聖人と称すべきだと言っている。広く民に施そうとすれば財産がなければならず、大衆を救おうとすればこれまた資本が必要だ。いかに民に施し、大衆を救おうとしても、富がなければその希望を達し得ない。算盤をとって富を図るのは決して悪いことではないが、算盤の基礎を仁義の上においていなければいけない。私は明治6年に役人を辞めて、民間で実業に従事してから50年、この信念はいささかも変わらない。片手に論語、片手に算盤を振りかざして今日に及んでいる」。

さらに、明治時代のキリスト教徒・内村鑑三さんは、「清き目的をもってお金を貯め、それを清きことのために用いることが国益になる」と言っている。「仁義」を持って経営に取り組み、確保した利益の配分にも心を配る――難しいことではあるが、これができる人が理想的なリーダーだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?