襤褸とのらねこ

今年、生誕120年をむかえた詩人、山之口貘に野良猫が登場する詩がいくつかあります。その一つが「襤褸は寝てゐる」という作品です。

野良犬・野良猫・古下駄どもの

入れかはり立ちかはる

夜の底

まひるの空から舞ひ降りて

襤褸は寢てゐる

夜の底

見れば見るほどひろがるやうひらたくなつて地球を抱いてゐる

襤褸は寢てゐる

鼾が光る

うるさい光

眩しい鼾

やがてそこいらぢゆうに眼がひらく

小石・紙屑・吸殼たち・神や佛の紳士も起きあがる

襤褸は寢てゐる夜の底

空にはいつぱい浮世の花

大きな米粒ばかりの白い花

『山之口貘詩集』(原書房/1958年初版)

上京し、差別と貧困のただなかで詩を追い求めた貘の日々に野良猫もいました。というより、貘の日々が野良猫に近かったのかもしれません。

ぼろを着て横たわる貘が見上げる空には星々が輝いていたようですが、何光年も先から届く光の一つ一つが貘には米粒に見えたようです。

そのようなすさまじい餓えの中でなお、これほどまでにやさしい言葉で詩を紡ぐことができたのはなぜでしょうか。

お金に困ることはあっても、飢餓を経験することなく日常を送っている一人の書き手として、貘の詩に触れるたび己との落差を身にしみて感じます。

形のうえで豊かでも、小さく、みすぼらしい生き方をしているのでないかと。

貘が清貧のなかで「精神の貴族」と称された意味がわかるような気がします。

貘は1963年、胃がんで亡くなります。今年は没後60年でもあります。

ちなみに貘にはがんの手術をするための経済的余裕がまったくなかったそうですが、詩人たちのつながりでカンパが集まり、手術を受けることができたようです。ただそのかいなく、術後3日でなくなっています。

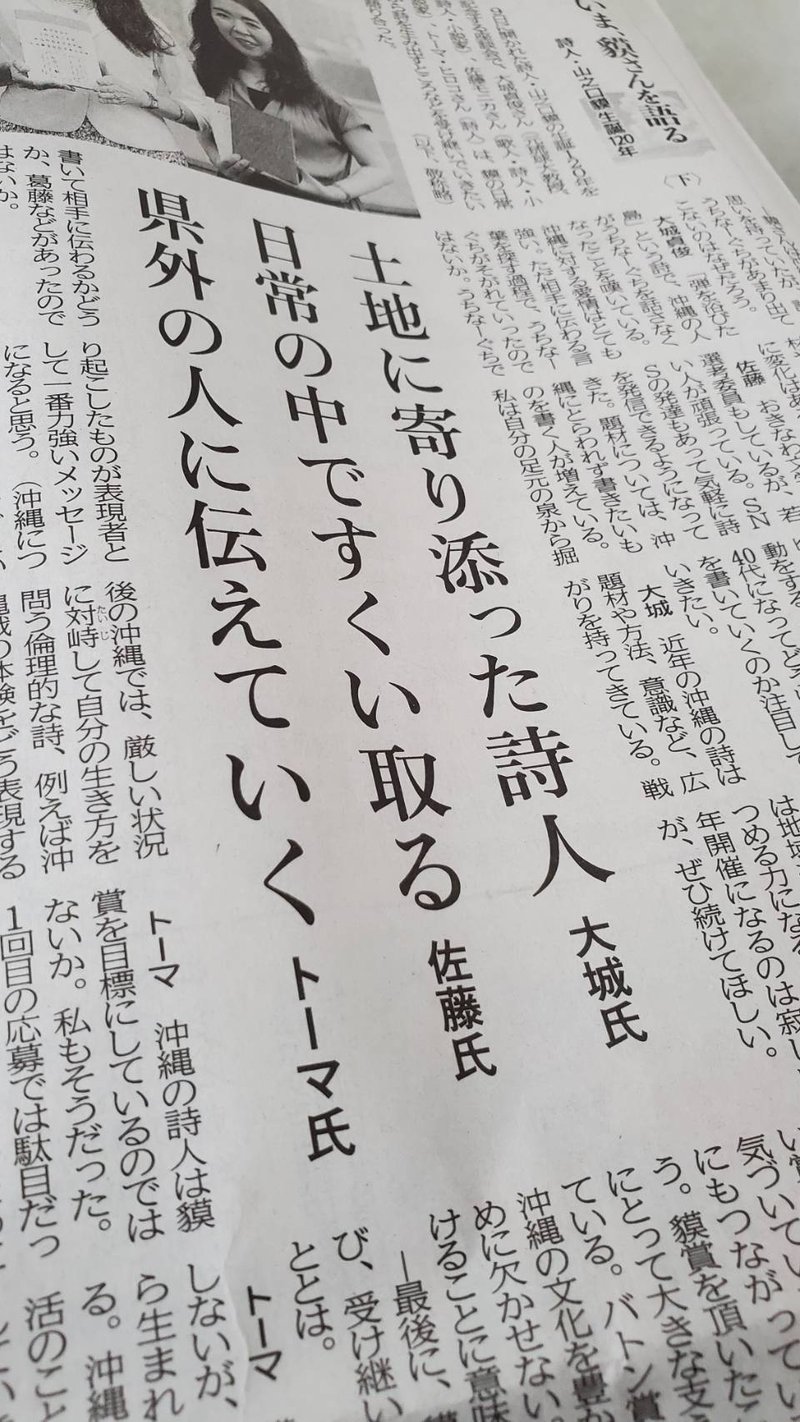

山之口貘について、沖縄の新聞で座談会の記事が連載されています。

生誕120年の「いま、貘さんを語る」という企画です。

山之口貘の詩に「うちなーぐち」があまりでてこないことの意味や近年の沖縄の詩壇の状況について、詩人や小説家として活動する3人(大城貞俊さん、佐藤モニカさん、トーマ・ヒロコさん)が多角的に論じています。

3人とも山之口貘賞の受賞者のようです。

今年、山之口貘賞が隔年開催となることが発表されました。

「このタイミングで?」と思うこともありますが、応募作品数が少なかったことが影響しているようです。

新聞の座談会でも「隔年開催になるのは寂しいが、ぜひ続けてほしい」(大城貞俊さん)「受賞を目指す人たちにとって隔年開催はショックだと思う」(トーマ・ヒロコさん)「貘賞も沖縄の文化を豊かにするために欠かせない。ずっと続けることに意味がある」(佐藤モニカさん)というような意見がでています。

近年、沖縄の詩壇でも若い世代が台頭しつつあると思いますが、既存の詩壇と若い世代との接続は必ずしもスムーズにいっていないようにも思います。賞の応募作が増えないことも関係しているのではないでしょうか。

そのあたり、のらポスの次号でみゃっちが時評に書く用意をしているようです。次号には山之口貘のTRIBUTE特集もあります。のらねこポスト4号は10月中に発行予定です。

☆☆☆☆☆

のらねこポスト3号は(↓)からどうぞ。

巻頭は近代の名作を紹介する「もだん☆りりっくす」、仲村渠(なかむら・かれ)さんの詩を掲載しています。投稿欄もあり、随時、詩のご応募を受け付けています。

のらねこポスト2号

のらねこポスト1号

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?