読書記録(2023年5月分)

今月は忙しかったこともありますが、読んだ本の中で幾つかいいものをあげたいと思います。フランスのものが多いのは気のせいです。

文芸書

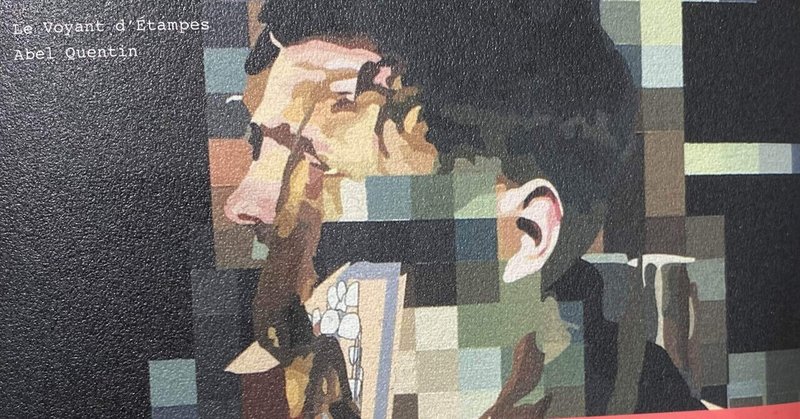

①アベル・カンタン『エタンプの預言者』

職業は弁護士という、フランスの新進気鋭の作家がコミカルに抉り出す、時代遅れの知識人。しかし本人は自分はまだ現役どころか最前線を行き、若者や時代に寄り添っていると思っているところの滑稽さが、ダークな笑いになります。リベラル知識人がなぜ支持されないかといえば、この辺りの自覚のズレが解消されないまま、数周遅れの「正しさ」を振りまくからでしょうか。

煽るようなものでもなく、淡々とパージされていく話ですが、フランスにはこの手の問題をずっと2000年代から書いてきた先達がいます。ミシェル・ウエルベックです。ただ本作は過激な性描写や意図的に狂ったプロットはなく、普通に身構えずに読むことができます。それにしてもフランスはこのような「知識人の没落」「エリートの失墜」系の作品が頻繁にベストセラーになるので、そのような社会なのかなと思います。

②ミラン・クンデラ『冗談』

冷戦下のプラハ。絵葉書に書いたちょっとした「冗談」が党の検閲にあい、前途のある若者の未来が断たれます。その後はずっとじめじめとした展開が続きますが、自分の人生を台無しにし、自分にとっては強大な重みのある事件は時がたつにつれて陳腐になり、しまいには誰も覚えていない、という虚無感に打ちのめされます。

SNSの炎上で実際に前途が怪しくなる人は見かけるので、冷戦下のプラハとはまた違う怖さで世の中が一周してきたように思います。ここにきてこの突飛なプロットがリアルなもののように感じられるのが恐ろしいかもしれません。

③ジュリアン・グラック『森のバルコニー』

戦地に派遣されるフランス兵。しかし持ち場は森の中の拠点、敵のドイツ軍は襲ってくるどころか動く気配さえない。何も起きない倦怠と不安が鬱蒼とした森の中で続いていき。

作者のグラックは代表作『シルトの岸辺』でも、来るのか来ないのかまるで分らない敵を永遠に待ち続けるという底知れぬ不安を、見事に書ききりました。今作は『シルトの岸辺』やそれ以前の作品が彫琢を凝らした文体で、極めて幻想的な世界を作り上げていましたが、今作はかなり現実の、土と木々の感覚がします。

美術書・専門書

①和田博文『日本人美術家たちのパリ』

開国後、新しい美術を学ぼうと夥しい数の美術家が渡欧しパリにたどり着きます。このことは皆歴史として知っていますが、彼らが何を学びどのように生きていたかは、あまり知らない人が多いと思います。この本はそこに焦点を当て、丹念にまとめられた一冊です。

美術留学と言っても19世紀にパリに行っていた人たちと、1920年代の好景気にパリに渡った人たちでは全然雰囲気や生活が違います。また日本人同士でつるんでしまって現地に溶け込めない者から、藤田嗣治のような成功者まで悲喜こもごものパリ模様が、読み物として大変面白かったです。

②サルヴァドール・ダリ『ダリはダリだ』

変人ぶって実は礼儀正しいインテリなんでしょ。というダリ観も壊しかねない、過激で偏った珍言録。ダリに興味がある人は必読ですが、頭が凝り固まってきていて大変だと悩む全ての人に効く奇書だと思います。

③ジル・クレマン『動いている庭』

現代フランスの作庭家が書いた芸術論でもあり哲学書でもあり、自己啓発書にも読める一冊。ただすべてが「作庭」「植物と語らう」というところから発せられているので、統一感があります。まさしく花に溢れた庭園を散策しているような読書感覚でした。

クレマンの庭についてはまたどこかで書くかもしれません。

④マルクス・ガブリエル『アートの力』

内容は有名な哲学者が、アートに関わる質問に答えたいわば「質問箱」をそのまま翻訳し、出版したようなものです。すぐに観念的なところへ行ってしまうのは哲学者らしいですが、帯文のように「根源」へ達しているかは読者次第です。

非常にリラックスして書かれた本なので、既にレビュー欄にあるような、粗さが散見されます。何なら訳者自身がそこを指摘するなど、おそらくマルクス・ガブリエルでなかったら出版されていなかったのかなとは思います。ただ「質問箱」的な思索というののひとつの在り方がここに示されているように思え、励みになりました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?