読書記録(2023年8月分)

今月は夏休みに入ったこともあり、長めの本を読むことができました。いくつか印象に残った本を紹介します。

文芸書

①エリアス・カネッティ『眩暈』

博覧強記の東洋学者の主人公は膨大な書物を持つ自分の図書室(図書館といっていい)に籠っていますが、無学なテレーズの虜になり、結果的に知を放棄し図書室という自分の知的世界を燃やし尽くす話です。高校時代に挑戦して、「インテリ男vs白痴な女」という基本構図と、『白鯨』もびっくりの蘊蓄の雨あられであまりいい印象はありませんでした。

大学に入り、そしてコロナになって学術書の類を乱読し知識量が増えるそれ自体の愉楽に麻痺してきた自覚がありました。知りたいというよりは脳が発作的に知を求めるという病気に罹り、実家もアトリエも本まみれになってしまったなかで読むと、本作の主題や乾いた感じが腑に落ちるものがあります。

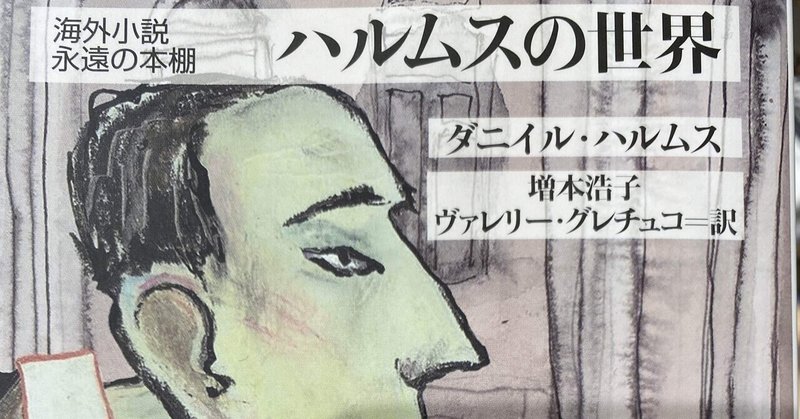

②ダニイル・ハルムス『ダニイル・ハルムスの世界』

ロシア・アヴァンギャルドを生き、スターリン下で獄死した異才。同時代にはマンデリシュタームという私の敬愛する詩人もいますが、彼とはまるで違い、どこまでも工業化・規格化された世界のちょっとしたズレを描きます。星新一のショートショートが好きならおそらく好きになるはずです。小説でクスクスと笑えたのは久しぶりでした。

③ミシェル・ウエルベック『滅ぼす』

今年の一冊候補。またもフランス大統領選を舞台とした魑魅魍魎たちのカーニバル。荒みすぎて辛いですが、『服従』のような倒錯や前作『セロトニン』のような絶望はなく、突き抜けたカタルシスがあります。第一に帯文のあらすじ紹介では何も分からないくらいカオスなことになっていますが、読めばすんなり頭に入ってきますし、優れた小説だと思います。

フランスでは30万部も売り上げているらしいので、熱狂的に支持されているようです。よくウエルベックを読むフランスの読者はいわゆるエリートではないと言われますが、まあそんなことはどうでもよくなるくらい力があります。文学へ対する乾いた態度が根底にあるのも感じられますし、現代の現役作家ではトップランナーでしょう。

学術書・美術書

①ジョセフ・ペレス『ハプスブルク・スペイン 黒い伝説』

西洋美術館の「スペインのイメージ展」を観てスペインの表象といったものに興味を持ったので読んでみましたが、想像以上に面白く、書き抜きするところが多く学びになりました。ハプスブルク時代以外のこともあるのでタイトルは少しミスリーディングかと思いました。

超大国スペインは新興で元イスラム領ということでどれだけ嫌われていたか、というところから始まりますが、国民性のレッテル張りの熾烈さは異様であり、殺伐とする文化戦争というものが行われていました。衰退後の19世紀になるとむしろそのイメージを逆手にとったりして受け入れるなど、大混乱したスペインの精神世界が分かります。陽気で豊かな文化故に人気ですが、暗い翳りのあるスペインがここにはあります。文化史に興味がある人ならぜひ。

②足立元『アナキズム美術史』

今月出たばかりの本で、思っていたよりも読みやすいです。日本の前衛に流れ込んでいる「伝統的なもの」についての記述が個人的には面白かったです。副題にあるように社会思想との結びつきが主題なので、作品紹介という感じでは全くありません。芸術と思想がぶつかり合う1950年代の精神がここに詰まっています。

大正時代の芸術との向き合い方は変わります。前衛の中に過去を観ることの豊かさ、根を知ることの大切さを教えてくれる一冊です。アーティストの方におすすめです。

③狩野博幸『若冲の歌を聴け 狩野博幸美術論集成』

近世日本美術史の大家が書いた図録の文章やエッセイをまとめたもの。厳密には学術論文集ではないので、アマチュアの方でも楽しんで読めます。タイトル通り若冲については圧巻の200ページが捧げられています。この画家の復権からスター化の一翼を担った学者の矜持を感じることができます。

個人的には第二部の岸派や田能村竹田など、他の江戸絵画についてのエッセイが面白かったです。

④サイモン・シャーマ『風景と記憶』

圧倒的情報量で脳が壊れかける、シャーマの鈍器本です。ポーランドの森のバイソンから、ヨセミテ国立公園にフリードリヒがと、論述が数百年と多くの地域をまたがっているので、紙面で世界時空旅行をしている気分になります。一章終わりのアンゼルム・キーファー論は卓越していたと思います。

眼に見えているものは習慣化しただけですべて「文化」の産物である、というラディカルな執着地に叩き落されるわけで、自然など認識できないのかなと思わされる知識量です。

⑤唐木順三『無用者の系譜』

「文人」になり切れなかった永井荷風を導入に、江戸時代の文人たちがどのように現れたかの起源に遡ります。荻生徂徠門下の服部南郭から蜀山人までずらりと出てきますが、問題の組み立て方から引用の適切さ、そしてなにより読みやすいものであり、驚きの連続でした。

一級の文芸評論だと思いますし、もうこのようなスタイルはないので新鮮でもありました。小林秀雄や石川淳の評論が好きなら面白いと思います。日本の知識人は日本の事を知らない、という決まり文句がありますが、それについて思い当たる節があるならいい本だと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?