読書記録(2024年1月分)

新年もうひと月経ちました。早いですね。卒展準備や諸々で時間があっという間に流れていきましたが、なかなか面白い本に巡り合えて幸先の良いスタートです。

文芸書

①グザヴィエ・ド・メーストル『部屋をめぐる旅』

世界や自分を知るためにわざわざ遠くに旅行する必要などない。慣れ親しんだ自分の家の部屋を「旅する」驚異の室内旅行記。家具やペットへの回想がメインですが、洞察に満ちた内省的な言葉が時々でてきて面白かったです。

小伝の代わりにもう一篇くらい小説を、と思いましたが、「旅」の続編と『アオスタの癩病者』のどちらも独特でした。ロマン主義や小説全盛の少し前の時代に咲いた奇妙な、愛すべき精華なのかもしれません。かなり気に入りましたし、定期的に再読したいと思わせるものでした。

②ルイ=フェルディナン・セリーヌ『戦争』

数十年ぶりに発見されたセリーヌの原稿というニュースが世界の文学界隈をざわつかせていましたが、それの待望の翻訳。あまりにも強烈な作品で、冒頭の数ページだけで常識的な脳みそを吹き飛ばすような、グロテスクで何でもありの世界が現れます。

前線から少し離れたところの、負傷兵でひしめく野営での狡猾な人間模様。放埓な性愛と偶発的な処刑がどんどん加速していきます。なんのヒロイズムもロマンもない戦場のぬかるみを、文字を追うだけで嫌というほど体験できるところに、20世紀最高峰の小説家のセンスが炸裂していると言っていいでしょう。

③ジュリアン・グラック『森のバルコニー』

『アルゴールの城』『シルトの岸辺』などの幻想文学でおなじみのグラックですが、これは実際の第二次大戦前夜に基づく小説です。

ナチス・ドイツが攻めてくるかもしれない、ということで国境沿いの森の中に駐留しますが、基本何も起こらず、来るかもしれない敵の存在を思いながら森の季節は変わっていく、という物語です。

主人公は「自然」であると思うくらい、森や夜の星空の描写が透き通っていて、美文を堪能できます。小説の中で動きが最後の方までほぼないこともあって、その凝った文章が、得体のしれない緊張感を醸し出すことに成功していました。

美術書・専門書

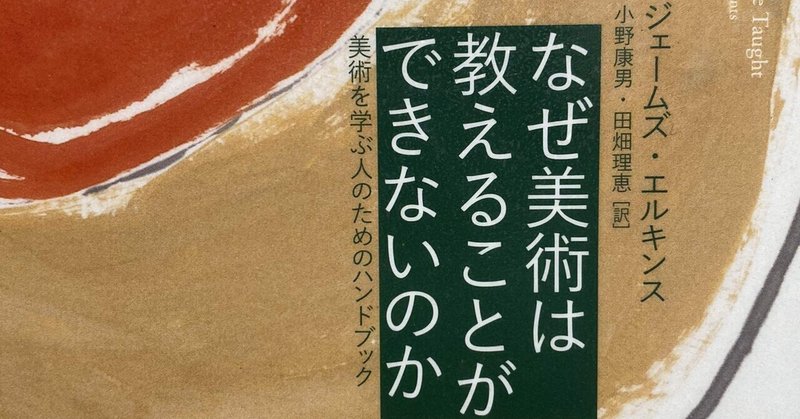

①J.エルキンス『なぜ美術は教えることができないのか 美術を学ぶ人のためのハンドブック』

シカゴ美術館付属美術学校の教員が書いたハンドブック。美術を学ぶ人や教わる人それぞれの立場で、それぞれの発見がある本です。第四章の批評が一番重要なところになると思います。

要するに現代美術が多様化するにあたって、明確な教育の方針が根本的に立てられなくなったことが全てですが、美大という制度的には美術を教えなくてはなりません。

しかし誰も正しい美術教育や「批評とは何か」などのコンセンサスは持てず、論理的に考えれば、美術は教えられないという結論に至るというものです。

教員の持論を受け継ぐという形であり、それは近代的な意味での教育ではなく徒弟制度的なところになってしまいます。では無意味なのかというとそうではなく、美術は熱気やセンスが伝染する形で広がり普及するということも書かれており、同じ意志を持った人たちを集めるために、美大や美術教育という場はやはり重要だということです。

もやもやしていたところが上手く言語化されていて、読めてよかったと思います。

②D.M.ロペスら『なぜ美に気をかけるのか:感性的生活からの哲学入門』

なぜ人は美的経験を欲するのか。それにはどのような意味があるのか。分析美学のアプローチで三人の哲学者が考えたものです。平易な言葉遣いで書かれており、入門書としての性格もありながら、テーマが関心をひくものばかりでした。

ここでの美的経験とは美術館に行って絵を見るということだけでなく、美味しいものを食べる、お洒落をするといった日常的なものも含んでおり、どんどん美学の対象や前提が拡張していくなと思った次第です。最後の三人の討論も、思索のインスピレーションに繋がりそうです。

③C.レヴィ=ストロース『モンテーニュからモンテーニュへ 未発表講演録』

解説として置かれた付論の方がふたつの講演の文章よりも長いのですが、文化とは何だろうかと考える際に、ここに立ち戻りたくなる内容でした。

それ以上にモンテーニュとレヴィ=ストロースの思索に根底が共通しており、モンテーニュのペシミスティックな人間観がレヴィ=ストロースに、またレヴィ=ストロースの構造主義的眼差しをモンテーニュも保持していたのではと、時を超えた思想の共鳴が分かります。

文庫本としては、個人的にタルコフスキーの『映像のポエジア』と並ぶほど学ぶところが多かったです。

・

寒さにお気をつけてくださいませ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?