本の登場人物・時代背景に関する補足説明(12)

『勧遊学会』

→ 『ベトナム亡国史 他』の解説に、この勧遊学会以外にも、「沢山の渡日留学生送り出し機関が設立された。」とあります。

「同利済館(ハノイ)、南中ホテル、南同香館(サイゴン)、明新ホテル、済南会(ミトー)、商売合会(広南)など」

『ドイツの注意をそらす目的』

→ 当時も今も、国際的な政治工作が錯綜していました。。「1915年9月潘佩珠は、密書によってバンコク駐在のドイツ・オーストリィ公使館の外交官たちが、タイの皇族を仲介としてベトナム革命党に接近したがっていることを知った。」

『べトナム亡国史他』

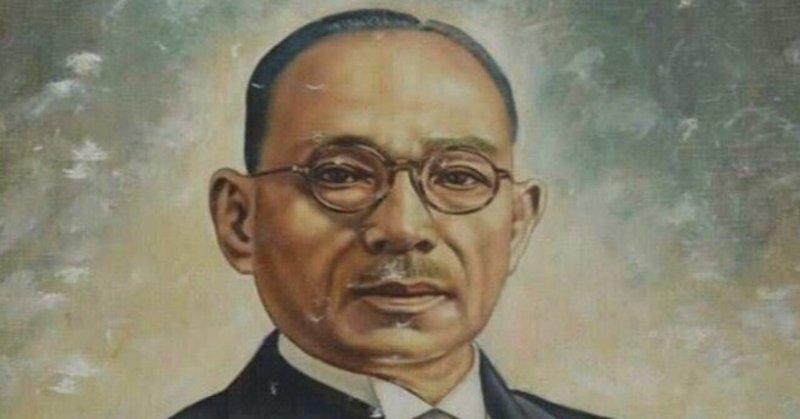

『竜済光(りゅうさいこう)』

→ 「清末、民国初期の軍人。雲南省出身、苗族の裔ともいわれる。清末に広西省土匪討伐に戦功があり、広西提督に進んだ。民国元年(1912)広東護軍副使、第二革命の際袁世凱に加担し、広東都督兼民生長官、振武上将軍となり、反袁派の議員、革命志士を殺戮した。』

『獄中記 解説』

『潘偑珠捕縛事件』

→ 「1913年の暮、仏印総督が広東を旅行するに先立って、仏印総督府は、広東督軍に、広東に居住するベトナムの革命党員の逮捕を要求し、その第一に潘佩珠の名をあげた。竜済光の軍隊が、広東のベトナム光復会の事務所を急襲し、潘佩珠と牧老蛑を捕え、同時に光復会の解散を命じたのは、1914年の1月であった。」

『ヴェトナム亡国史他』

『アルベール・サロー仏印総督』

→ 時の仏印総督アルベール・サロ―の名は当時の関連書籍の中に頻繁に出て来ます。どのように表現されていたのか、ピックアップして見ます。

「サロ―総督はフランス社会党の有力者」 『潘佩珠伝』

「若い左派代議士」 『潘佩珠伝』

「南定で爆弾の洗礼を受けた総督サロ―は、此(れ以後国内)の不安の解消に努めた。フランスの伝統的政策たる同化主義を廃棄し、協同主義を実行して越南の民をフランスの一家として育て上げようとした。なるほど行政上の改革を断行し、刑法を廃止した。しかし彼は越南人を導いて西洋流の道徳を体得させ、自由主義民主精神を彼等に注入する方針を取った。」

『安南民族運動史概説』

『サローへ返事』

→ 実は、フランスにこの時のクオン・デ殿下が送ったという手紙が保存されています。内容は、これと全く異なった『親フランス』の内容です。そこから推察するに、多分張維瓚(チュオン・ズイ・トァン)が上手に作文して提出したと想像します。フランスのお使いをして、「自分の説得に応じて、殿下が親フランスに転じた」のだと、自分の作文を渡して、この手柄をフランスに報告したため、褒美として目出度く無傷で本国帰還になったのかも知れません。そう考えますのは、↓

「張維瓚は、その後どうなったのか判りません。」と、クオン・デ殿下は1943年にこう話していますが、実際は張維瓚の足取りは明確なのです。1916年にベトナム南部に帰国した彼は、古典民族音楽劇の原稿を書いたり、新聞記者として仏印の都市サイゴンのマスコミ界に復活しました。その国内での活動の様子や新聞記事を知る国内の独立運動志士らからクオン・デ殿下に伝わらない筈がないと思います。ですから、「既に抗仏戦線から離脱した人物」という意味なのかと思います。

『段祺瑞(だん・きずい)』

→ 安徽省出身。安徽派の北洋軍閥政治家。袁江凱の部下として辛亥革命で活躍し、陸軍総長、国務大臣を歴任しました。

『袁世凱は、ベトナム革命援助を2段階に分けて実行』

→ 『ベトナム亡国史 他解説』に「1915年、雲南の蔡鍔、唐継堯らが、護国軍を起こして袁世凱に反対し」とありますので、これらの鎮圧軍にベトナム義軍を投入するという目論みがあったのでしょうかね…

『21か条の要求』

→ 日本が誇る天才数学者の岡潔(おか きよし)先生の『春宵十話』に、このことが書かれています。

「すべて昔の教育はよかったといっていることになるが、本当は日本の教育は明治からこのかた、悪い方へ悪い方へと行っている。それはおそらく軍国主義のせいで、出発点は大隈重信の中国につきつけた二十一箇条あたりにある。あの二十一箇条は全く十九世紀的なやり方で、よその国がやめる頃になって真似を始めたものである。それ以来しくじりばかり繰り返している」

『春宵十話』

『陳高雲(チャン・カオ・バン)』

→ 陳高雲(文)=阮瑞(グエン・ズイ)。元々改良主義陣営に活躍し、明治38年の大弾圧に捕えられ流刑に処せられたが、後大正3年の大赦によって帰国して以来、越南人の間に大きな勢力を持っていた。

『安南民族運動史概説』

『フランス国軍として欧州大戦へ投入される予定の約3000人のベトナム兵』

→ アンドレ・モーロワの『フランス敗れたり』にこんなことが書かれています。

「私が滞在していたアラスの町には、数千のフランス植民地の土民軍がいた。彼等の多くは相当の老兵であるが、私は一体何のためにこんな老人に近い土民を動員招集したのか理解に苦しむのであった。この土民軍を軍当局は有効に利用しようとはしないで、土民が最も得意とする庭作りだの、養鶏だの、あるいは兎や豚の飼育に使っていたのである。」

*実際には殆どが老兵ばかりがヨーロッパ戦線に投入されていたようですので、結局この時の国内蜂起で、ヨーロッパ派遣予定だった先鋭部隊は壊滅してしまっていたことを裏付けることが出来ますでしょうか。

『フランス植民地領レ・ユニオン島』

→ インド洋上に浮かぶ孤島です。

『潘の身柄引き渡し条件』

→ 「フランス側に雲南鉄道の借用を藩佩珠の引き渡し交渉として及んだ」と『ベトナム亡国史 他』の解説にあります。

『陳黄明軍』

→ 色々調べて見ましたが、まだ特定できません、、多分『広東両広都司令部軍』のことでしょうか…

『竜済光軍は、海南島に敗走』

→ 「第三革命(1915年12月)後、1917年2月、梁啓超の腹心、岑春煊が広東省内に両広都司令部を設けると、間もなくこれとの戦いに敗れて、広東を放棄し急遽瓊州(海南島)に逃走した」と『ヴェトナム亡国史 他』の解説にあります。

『内憂外患でボロボロの状態』

→ この頃の中国国内の様子は、松岡洋右(第2次近衛内閣の外務大臣)・も、全権大使として1933年に国連演説を行った中で触れていました。

『揚子江流域の人民、満州に比して、遥に開けた生活を為していた。彼等は衣服にしても食事にしても在満人よりは高級で、又人の世の幸福よりも多く享受していた。ところが其の後、今から数年前、余が再び揚子江沿岸を旅行した時、余を驚かせたものは、揚子江沿岸地方一帯の変わり果てた有様であった。彼等は身にはボロを纏い、栄養不良で、目も当てられない有様である。』

『松岡全権大演説集』

本の登場人物・時代背景に関する補足説明(14)-「越南国民党」に関して|何祐子|note

ベトナム英雄革命家 クオン・デ候 祖国解放に捧げた生涯|何祐子|note

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?