GANG史上、もっとも「運」の強かったClass of 83(後編)

●初の全国制覇は「行き切った者たちの戦い」だった

--------------------------------------------------------------------

わたしたちの学年は、1年時からリーグ3位・2位・1位と階段を一段ずつ登ってきて4年時には全国制覇を成し遂げたので、最終年度はさぞ順調にチームづくりが進んでいたと思われるかもしれないが、それはまったくの間違いである。この年の春はこれまでにも増して酷いものだった。

怪我人が続出してまともにスクリメージが組めない。エースWR梅津も腓骨骨折で欠場。言い訳したくはないが、東大との定期戦はRBがおらずショットガン体型で臨み、C木下がRBに、SS鎌谷がTEを兼務、QB大社はキックオフのリターナーとキックオフラッシュ1番も務めた。この春の東京遠征でGANG史上初の東大・防大に連敗。試合後、東大のコーチから「こんな弱い京大は見たことがない」といわれ、水野さんから「お前たち4年は全員辞めろ」とクビを言い渡される。京都に戻るとGANG特有の禅問答がはじまる。コーチから「本当に辞めるのか?」と問われ……云々かんぬん、「その後の記憶はない」と全員がいう。夏のオフは無しとなったような、なっていないような。同期のみなさん、春から夏にかけての記憶を喪失しているようだ。

前後の事実関係を整理する。

前年はじめて出場した甲子園ボウルで京大は日大ショットガンの前に甲子園ボウル史上最多失点(28-65)で敗れた。翌83年は、なんと関学もショットガンを採用。しかも春の定期戦を堂々たる戦いぶりで日大に完勝している。われわれも関学と対戦したがまったく歯が立たなかった。前年までの大黒柱が抜け、この年は総合力で戦うチームとなっており、飛び抜けた強みも見極められないまま秋のリーグ戦を迎えることになる。

シーズン序盤から破壊力あるショットガン攻撃で勝ち星を重ねる関学に対し、負けはしないものの力強さが感じられない京大。シーズンが進んでもパッとしない試合が続き、同志社・近大・関学といった強豪との戦いを前に、ついに水野さんが、QB大社にキレた。

「おまえは本当に卑怯な男や。自分の投げたパスが決まらず自分のせいで負けるのが怖いんやろ。だからパスを投げずにランで押そうとする。そんなことで関学に勝てると思ってるのか、卑怯者!」。

同志社戦の前日だったと記憶しているが、まさに図星である。水野さんがどう予測していたかは不明だが、翌日の同志社戦からQB大社のプレイは激変した。まるで別人のようにパスを投げまくり、面白いようにWR梅津がTDを量産した。同志社戦以降、1試合のパス獲得ヤードは200ヤードを軽く超えるようになっていた。水野さんの錬金術というべきか、真面目なだけの地味で気の弱いQBを一流のQB(Rating173.4)へと変貌させたのである。

「あの年のうちのチームを象徴するプレイだった」

リーグ断トツのレシーブ記録(距離786y・1回平均26y)をもつWR梅津がそう語るのは、全勝対決となった関学戦でのTDパスである。関学に先制され1TD(TFP失敗)を返して6対7で迎えた第2Q、敵陣30ヤード付近での第4ダウン。

当時の京大では攻撃のプレイコールはすべてQBに任され、大試合になると第4ダウン(※)も選手の手に委ねられていた。といってもルール化されたものではなく、水野さんと選手の阿吽の呼吸といった類のものである。

FB木下のダイブが少し届かず1-2ヤード残ったのだが、4年生中心の攻撃陣は誰一人としてサイドラインに帰ろうとしなかった。そう誰一人、疑いすら持たない。「GO」だ。FB木下にダイブフェイクを入れ、短いパスのフェイクからWR梅津へ投じた縦パスは逆転TDとなった。

(※)アメリカンフットボールは100Yのフィールドで行われる陣取りゲームのようなもので、攻撃陣は敵ゴールラインを目指してボールを進めエンドゾーンに持ち込むとTDとなり得点が入る。各攻撃では4回の攻撃機会が与えられ、その4回以内に10Y進むと新たに4回の攻撃機会が得られる。しかしその4回目で10Yを越えなければその場で攻守交代となるので、通常は4回目の攻撃(第4ダウン)はプレイを行わず陣地を挽回するパントキックを蹴る。第4ダウンにプレイを選択するのは大きなリスクを背負うことになるので「ギャンブル」とも呼ばれる。

後年、このプレイをめぐって同期の関学QB小野(現・関学FIGHTERSディレクター)と激論になったことがある。関学では絶対にありえないプレイコールだという。あの場面ではリスクが大きすぎるというのだ。ところが京大と関学では「思想」が違う。「練習してきたプレイを使うベストなタイミングにそのプレイをやるだけ」というのが京大流。つまり「このプレイを試合でやるために練習してきたからやる」それだけなのである。「確率」とか「失敗したら」「こんな風に対応されたら」など余計なことは一切考えない。

この年の甲子園ボウル第3QのTDも同様、TE竹野へのパスでゴール前まで進み日大5-2用に用意していたプレイを使う絶好の場面。「次はあれでTDとるぞ!」と声をかけ、みんな「オー」と声をあわせてスクリメージに向かった。後でビデオを観ると当初イメージとまったく違うところに穴が開いているのだが、そんなことは関係ない。

つまり、あの年の京大が勝てたのは、やると決めたことを全員が迷いなくやり切ったことであり、大試合において、各自がそうした精神状態に自分自身を置くことができたからなのである。

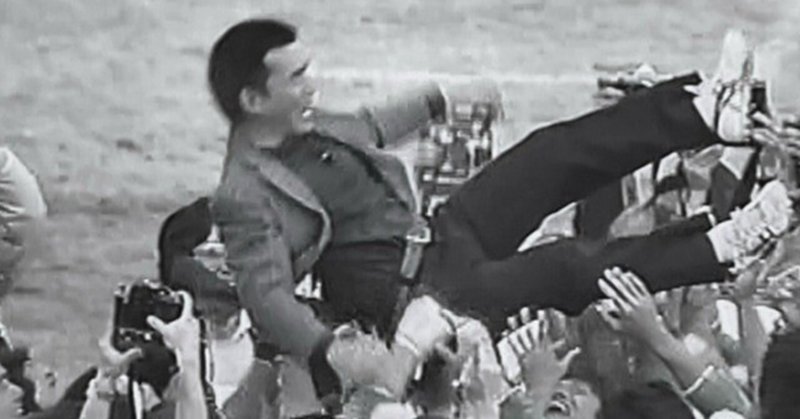

甲子園ボウルは日大に30-14で完勝し、この年からはじまった第1回全日本選手権では社会人王者レナウンを29-28で破り、京都大学Gangstersが初代全日本王者の座についたのである。

●京大GANGの本質と水野弥一さんとの想い出

--------------------------------------------------------------------

薄れゆく記憶を辿り、寄せ集め、40年前の出来事を追体験しながらここまで記してきたが、本稿の最後に「京大Gangstersとはなにか?」という問いへの自分たちなりの答えと、そのチームを創りあげた水野弥一さんのことを書いておきたい。

水野さんは、わたしたちが入学した年に仕事を辞めて監督専任となった。水野さんからは「アメフトとはどういうスポーツなのか」にはじまり、このスポーツにもっとも重要な「当り」、そしてプレーヤーとしてのスキルなど幅広い指導を受けた。さらにそうした技術指導に留まらず、「リーダーとは」「男とは」といった人間の生きざまにまつわる箴言やロマンチックな物語を聞かせてもらった。それら言葉の数々に、いまにも折れそうな心に再び火が灯り、はたまた未熟な自分を顧みて涙を拭うこともしばしばで、選手生活・学生生活の礎を築いてもらえたと思っている。

外部の人には理解しづらいかもしれないが、選手と水野さんとの間にはある種の「戦い」が存在していた。どういう戦いかというと「関学に勝つことへの本気度」、そしてその実現に向けた「取り組みの深さ」を競う戦いである。

そもそも常識で考えれば京大が関学に勝つことなど不可能である。その不可能を可能にするには尋常でない取り組みが求められる。なにをどの程度やれば不可能が可能になるのかは誰にも分からない。実際、前述した関学戦大敗後のEpisode「地獄」のように、「思い」において水野さんに追いつけたのは選手生活を通してもほんの僅かな瞬間だけだったかもしれない。

わたしたちの体験を「選手×水野さん×関学戦」で振り返ると、1-2年時は「水野さんの指示のもとで」、3年時は「水野さんとともに」、そして4年時は「水野さんの手を離れて自分たちで」戦ったと自負している。最初は自立できず完全に依存しているのだが、水野さんの指導(戦い?)を得て、選手個々が自分の人生の主人公として主体性を確立していき最後には自らの翼で羽ばたいていくのである。

学生スポーツにおいて「監督を尊敬しています」という学生の声を聞くことがあるが、わたしたちにとって水野さんは「尊敬」という言葉とは微妙にニュアンスが異なる。かつて日大の選手たちは篠竹監督をオヤジと呼んで慕ったが、それともまた違うものがある。水野さんを師と仰ぐのは間違いないが、「水野さんは、水野さん」という以外、適切な表現が見つからない。そんな水野さんとともに日本一の頂を目指し、若き日々を過ごせたことは一生の宝である。

忘れられないエピソードをひとつ紹介したい。4年間のなかで最大の出来事は藤田さんの事故であった。藤田さんが亡くなった後、水野さんの選手に向き合う姿勢に変化が生じたことをみんな気づいていた。象徴的な出来事がある。

関学戦に向けて水野さんがアイランド攻撃という新たな戦術を考案。その練習のため関係する数人で丹波に極秘合宿にいったときのことである。体育館で練習していると、気づくと水野さんの姿が見えない。しばらくして戻って来た水野さんは「ちょっと休憩しよか」と腰を下ろし、買ってきた缶コーヒーを配り始めた。世間的にはなんの変哲もない話に聞こえるかもしれないが、1981年までの水野弥一さんをご存知の先輩諸兄は驚愕する話である。選手たちに「壁を越えろ」と指導してきた水野さんだが、「水野さん自身も壁を越えられたのではないだろうか」(山村)という出来事だった。

よく京大Gangstersの練習は「禅の修行」に例えられる。

端から見ると選手が頭を丸めているからか、はたまた水野さんの話が禅問答らしいとの噂からなのかは分からない。

当事者だった自分たちなりに考えるに、GANGの練習が「禅の修行」と表現される所以、それは水野さんの指導は、基礎の反復(いわゆる型)を重視しつつも、一定レベルの選手たちには「しっかり学んで理解を深め段階的になにかができるようになる」といった指導ではなく、禅の修行僧に求めるがごとく、あるときパッと目の前の世界が変わるという体験的・感覚的な進化を選手に求めるところにあった。禅の世界でいうところの「悟り」である。

練習とは、いまの自分を超えるための修行であり、自分を超えると違う景色が見える。日々の練習で「違う自分になってみろ」といわれるが、それはなってみないと分からない。分からない未来に対して思考を巡らすのは愚の骨頂であり、要はやってやってやり抜いた先に新しい景色が拓けるのである。しかも「男子、三日会わざれば、刮目して見よ」の言葉通り、人間の内的変化はあるとき突然にやってくる。まだ見ぬ境地を各自が各自の責任のもとで切り拓いていくことがGANGの選手に求められていたことであり、それが京大Gangstersでアメリカンフットボールに取り組む最大の価値であった。

では、その禅の修行的なる練習とは具体的どのようなものだったのだろうか。

当時わたしたちがやっていたこと、それは「選手としての技量を磨く職人的鍛錬」という表現が近いように思われる。チームの基本方針は「強い個人が集まってこそ関学に勝てる強いチームができる」。ところが現場には手取り足取り選手を指導できる数のコーチがいない。いきおい選手は自分の成長をコーチに依存できず、自分で自分を鍛えなくてはならない。どんな選手も、その人なりの身体的特徴や持って生まれた性格をはじめ、それぞれ個性を有している。長所も弱点も含め、それぞれが自分の個性を見極め、その個性に応じた「自分なりの技」を磨きにくる場所が農学部グランドであり、それこそが「練習」であった。当時の選手たちは、相手に応じて工夫を重ね、職人としての技術を、自分の技を、日々グランドで磨いていたのである。そして試合になれば、あらゆる雑念を取り払って、魂を込めたその技で戦い切る。だから、たとえ能力が劣っていたとしても(二流であっても)、一流選手と伍して戦うことができたのである。

「グランドにはダイアモンドが埋まっている。それを見つけ出すかどうかは自分次第だ」と先輩諸兄から教わった。まさに自分だけのダイアモンドを見つけ出すことこそが「京大Gangstersの練習」であった。

選手時代の4年間を振り返ると、山あり谷ありのチームの変遷は、選手である自分たち自身の心の在処や内面的な成長を遂げていくプロセスの写し鏡のようでもある。わたしたちは4年間で3回関学に勝利したGANG史上唯一の学年である。ただただ必死なだけで勝利を味わえた1年時、歴史に残るスーパーRBに恵まれた2-3年時、泉・藤本・深堀といった優れた後輩たちに助けられた3-4年時。そして、GANG史上最高のWR梅津、勇猛な最強ライン陣、京大を象徴するハードタックルDB陣、そして能力はたいしたことないくせに妙に上手にチームを勝たせることができるQBが同期に揃っていた。これらは自分たちがいくら望んだとしても望みどおりにはならないものであり、偶然のめぐりあわせとしか言いようがない。

同期の仲間たちが口を揃えていった。

「俺たちは運が良かった」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?