「三島由紀夫を読む読書会」無事に発進!

9月11日に、無事読書会の初回が開催されました。参加された方は、

「とても楽しかった」「新しい発見があった」「主人公に興味が湧いてきた」

「私と共通点があるかもしれない」などと、興奮した様子で感想をおっしゃってくださって、私は「読書会を開いてよかったなー」と思っています。

三島由紀夫の「金閣寺」を読む会ですが、メンバーの半分が「1ページも読んだことがない」状態で参加、残り半分は「学生時代に一度読み、読書会参加が決まってからもう一度読み直した」方でした。どんな読書経験をしていても、私の読書会は全く困らない、ということが証明できて、すごくよかったと思っています。

「1ページも読んだことがない」人への読み方アドバイス

特に「読んだことがない」方に対して、今後、どうすれば読みやすくなるか、文章の特性に着目して「斜め読み」していい場所をお教えしました。「斜め読み」したところは、必要ならあとで戻って読み直せばいいんです。1ページ目から、一字一句を同じリズム・同じ大切さで読んでいくと、感情移入する前に脳が疲れて離脱しやすくなりますよね。

「読書」の良いところは、自分の意思で行きつ戻りつできるところ。「わからないから何度も読む」を繰り返すと、つまらなくなります。「わかるところ」こそを味わう、そのために必要な読み方をアドバイスしました。

最初の数ページをクリアできればどんどん読める

「読書会」というと、まず自分で1冊読んできて、それについてメンバーが話し合う、というスタイルが一般的です。他に「長編を少しずつみんなで読んでいく」というやり方もあります。私は以前、ドストエフスキーの「カラマーゾフの兄弟」をみんなで読破する読書会に参加したことがあり、月に1度の読書会がいい目標になった経験があります。私の読書会も、2回目からは無理のない分量で次回まで読んできてもらう形をとりますが、1回目は「とにかく本を買って手元に持っていれば、読んでなくても大丈夫」という形でスタートしました。だって、大体の

人は、最初の数ページで離脱しちゃうから完読できないんですもの。そういう人にこそ来て欲しかったので。

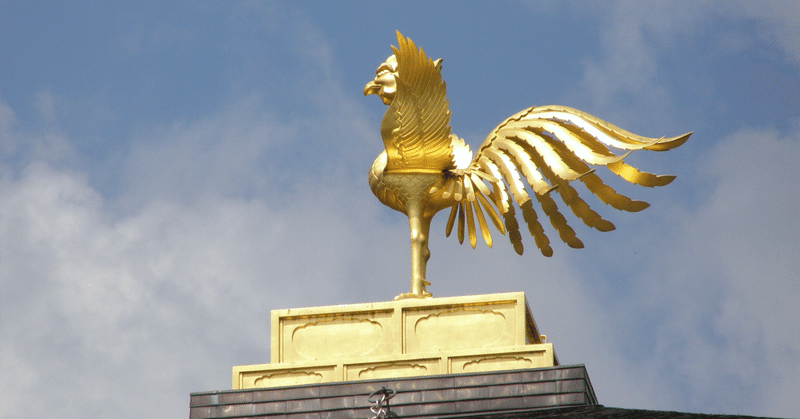

最初の1文で、「金閣寺」の世界観はすべてを表わされていた。

最初の数ページを精読、といっても、それをすべて、同じ調子で扱ったら、やっぱり「一字一句を同じリズム・同じ大切さで読んでいく」スタイルに陥ってしまいます。私は最初の1文に、ものすごく重点を置きました。「金閣寺」は本当に隙のない小説です。無駄なものは何一つない。そのことを、最初の1文でわかってもらいたかったのです。

また、「私」という主人公についての情報が、どのような順番で読者に与えられているか、そこにどんな意図があるかについてもお話ししました。気がつくと、作者が私たちに与えたかった「私」像を心の中に結んでいるのです。所々に散りばめられた、まるで映画の一場面のような情景イメージの素晴らしさもお伝えしました。こういうところは、「文章シェルパ」ならでは。登山者(読者)の足を一旦止めて振り返らせ、「いい景色でしょう」と絶景を味わってもらいます。

初めての「セリフ」がもたらすインパクト

「金閣寺」で、最初に「セリフ」が書かれているのは、どこだかご存知ですか?そして、その「セリフ」はどういうものだかご存知ですか?

最初のセリフは「おい、溝口」です。

ここで初めて、「私」の名前は「溝口」だとわかります。もうこの時点では、読者は名前が溝口だろうが林だろうが天野だろうが、なんでもよくなっているはず。読者は「名前」ではなく、主人公の魂に触れてきたからです。気がつけば、ここまで私たちは、「私」の内面を通じて世界を見てきた。既に「私」と同じ目で、この世を見てきた、その視点しか与えてもらえなかったことに驚いてしまいます。

そして「私」としか書かれていなかったために、それは「溝口」という特定の男の物語ではなく、自分の物語にさえもなれている。計算し尽くされた三島の文章構成に、ただただひれ伏すのみです。

ライター志望者には、ぜひ読んでもらいたい「金閣寺」

三島由紀夫というと、その人生のインパクトが強すぎて、それだけで敬遠している人も多いと思いますが、それで「読まない」を選択してしまうと本当にソンをします。小説家志望に限らず、物書きや物書きを目指す人には、ぜひ読んでいただきたいのが「金閣寺」です。私の読書会では、様々な視点から小説を読み解いていきますので、「わかろう」とする必要はありません。私の意見もその一つにすぎませんし、「難しかった」点、「わからなかった」「同意できない」点も率直に出し合います。読書は自分の感性と向き合う作業。どこに感じ入ったか、どのように読んだか、は、自分のオリジナリティにも繋がります。大切なのは、本を読むことです。

第2回からでも間に合う!

1回目は数ページしか進んでいません。2回目は10月30日。メンバーには、それまでにできれば第二章まで読んできてもらうことをお願いしています。第一章まではなんとか読んできてー、と言っています。

興味のある方は、今からでも間に合いますので、ぜひご参加ください!

noteのメンバーシップにご登録くださると、第1回のレジュメが掲示板から読めます。(現在準備中)

それを読めば、この投稿より詳細に、第1回で取り上げたことがわかります。掲示板では質問もできますので、わからないことがあれば投稿してください!

テーマと文体、どちらも「味わえる」小説「金閣寺」

このように、三島由紀夫の「金閣寺」は、21世紀を生きる私たちにも通じる内面性を持った主人公の息苦しさを示しながら、文章そのもので人々を酔わすこともでき、「テーマと文体」二つが整っている名作です。文章を読むことが好き、書くことが好きな人、ぜひお手にとってみてください。

1冊の本を書くためには長い時間が必要です。他の単発の仕事を入れずに頑張ることも考えなければなりません。よろしければ、サポートをお願いいたします。