「これはゲームじゃないんだ」というセリフに見るビデオゲーム理解とその更新

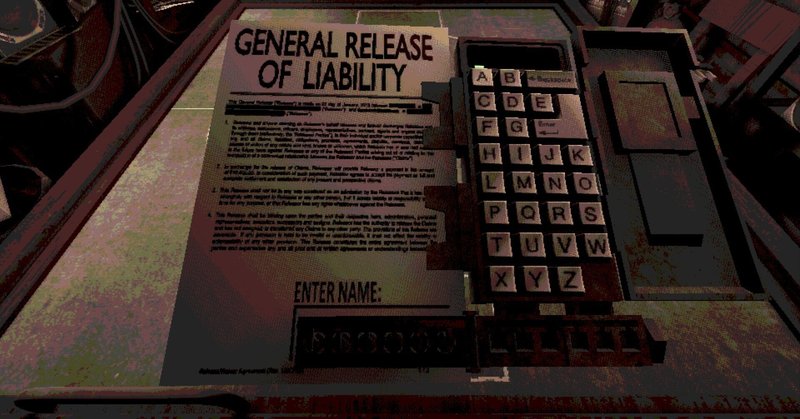

「これはゲームじゃないんだ」

具体的な作品名を思い浮かべることがかえって困難なほど耳馴染みのあるこのセリフから想起されるシチュエーションは、つまるところ「命の大切さ」を説くものに他ならないだろう。現実の命にはセーブ機能も復活も存在しない。だからこそ命を大切にするべきだ、という主張だ。

このことは逆説的に、ビデオゲームにおける命の粗末さを論じているという事もできる。

この記事では現実世界における「命の大切さ」というボヤけた概念を、上記のセリフにおいて引き合いに出されがちな「ゲームにおける命」と対比することで、かえってビデオゲームの性質を浮き彫りにすることを目指している。

現実世界における「一回性」と「不可逆性」

上述の通り単に「命の大切さ」を考えようとすると道徳、経済、哲学、神学など無限の選択肢に道を阻まれる。しかし、「これはゲームじゃないんだ」という典型的な言明は「ビデオゲームに存在しないもの」が「現実の命の大切さを構築する」という事を暗に示し、議論を「現実とビデオゲームの命の対比」に持っていくことを可能にする。

それではビデオゲームに「命の大切さ」が存在しないのは、現実のいかなる性質によるものだろうか?上述のように現実にはセーブ機能や復活という、ゲーム特有の性質が存在しない。この現実世界の性質の欠如を概念に置き換えて考えると、現実には「一回性」と「不可逆性」があるということができる。

「一回性」とは読んで字のごとく、以下の意味のとおりである。

ある事柄が一回しか起こらず、再現できないこと。

一方「不可逆性」とは、以下の意味のとおりである。

ある状態に変化した事物が、再び元の状態に戻ることができないこと。取り返しがつかないこと。

以上2つの性質がビデオゲームには存在しないこと、換言すれば「一回性が無く」「可逆的である」がゆえにビデオゲームにおける命が粗末であるという結論に辿り着く。

しかし、上記した二つの性質を見て「一回性と不可逆性は同じものでは?」という疑問が浮かぶ人も多いと思う。

「一度しか起こらないこと」と「取り返しがつかないこと」は確かに似通っている。だがそれは両性質が全くの同じものであるのではなく、不可分なほど密接な関係性にあることを意味する。

例えば現実において「ある事柄が一回しか起こらず、再現できない」という一回性は「ある特定の事柄を再現するためのスタート地点を用意できない」という具体的なシチュエーションで説明することができる。つまりある事柄を再現するためのスタート地点という存在が「不可逆」であるから「一回性」は成り立つという事ができる。

つまるところ、この二つの性質は同一のものであるのではなく「可逆性という性質があって初めて一回性が成り立っている」という、不可分な関係性にあると言うことができる。

ビデオゲームにおける「一回性」と「可逆性」

ここで本題に入ろう。上で確認した二つの性質の不可分は現実世界において確かに成立している。しかし、この関係性はビデオゲームのヴァーチャル空間においては成立しない。いや、むしろ両性質の変化がビデオゲームの特異性を浮き彫りにする、と言えるだろう。先に進もう。

ビデオゲームというヴァーチャルな世界において、「一回性」は現実世界と変わらぬ「一回性」として保存される。しかし、その一方で「不可逆性」は「可逆性」へと姿を変える。

ゲームにおいて「不可逆性」が「可逆性」に変化するのは直感的に理解できることだろう。なぜならゲームは算定可能なパラメーターによって制御されており、「全く同じ場面」を再現することは容易に可能だからだ。セーブ機能は世界のパラメーターを保存する機能であり、ロード機能はその世界を寸分の狂いもなく再現する機能だからだ。

一方でビデオゲームにおいて「一回性」が据え置かれるのはなぜだろうか。セーブ・ロード機能によって世界のパラメーターは保存・再現され、一回性を担保するためのスタート地点は成立しているはずだ。

しかし、全く同じスタート地点を確保できるという「可逆性」は、それに続くものが全く同じであるということを保証しない。それどころか不可能だと言っても良い。これはゲーム内で全く同じゲームプレイは再現不可能である、という単純な話ではない。ビデオゲームとはそもそもプレイヤーによるゲームの介入があって初めて成立する。

ゲームを起動するというプレイヤーの介入なしには、その世界に変化が訪れることはない。そしてプレイヤーの介入とは、そのまま現実世界の介入という事ができる。

ここにビデオゲームが「可逆的」でありながら「一回性」が成立不可能な理由がある。現実という「不可逆」な世界がビデオゲームの世界に介入することで、同じ時間、同じ空間、同じ出来事を必要とする「再現性(⇔一回性)」は不可能となる。

例えば『The Cosmic Wheel Sisterhood』という作品がある。今作はプレイヤーの選択の影響を巧みな文章で表現し、エンディングにおいて「これは間違いなく私の物語である」という感覚を与えることに成功している。そしてその強い当事者意識は「私は最初に辿り着いたエンディングしか受け入れられない」という、ゲームの「可逆性」を否定し「一回性」を尊重する姿勢を私の中に作り出した。

これは普段ビデオゲームをプレイしていて意識に上がらない、「現実の私の介入」が作品によって浮き彫りにされた結果であり、ビデオゲームに対する現実世界の介入の好例だ。

この時点で「ゲームにおける命は一回性が無く、可逆的であるがゆえに粗末である」という直感的なゲーム理解は崩れ去る(そしてそこに焦点はないので実はどうでもよいのだが)。

結論

以上「これはゲームじゃないんだ」というセリフに端を発する、ビデオゲームの性質についての考察でした。それは「可逆的であり」「一回性がない(=再現性がある)」ものではなく、プレイヤーという現実世界が介入することで「可逆的であり」「一回性がある」ものとして捉えられる。

この性質は私が自分自身の課題としている、ビデオゲームと形而上学の重ね合わせに寄与するものであると考えている。ビデオゲームはヴァーチャルという性質から単に「無いもの」と考えられるのではなく、現実世界とは別の形態としてアクチュアルな存在である。そして、その変化は数字という便宜的なものによって無限分割を逃れた非連続的なものであるがゆえに、イデア的である、というのが当面考えていきたいところです。

この記事を構築した一冊 『ヴァーチャルとは何か』

・ヴァーチャルとは何か(著:ピエール・レヴィ 訳:米山優)

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?