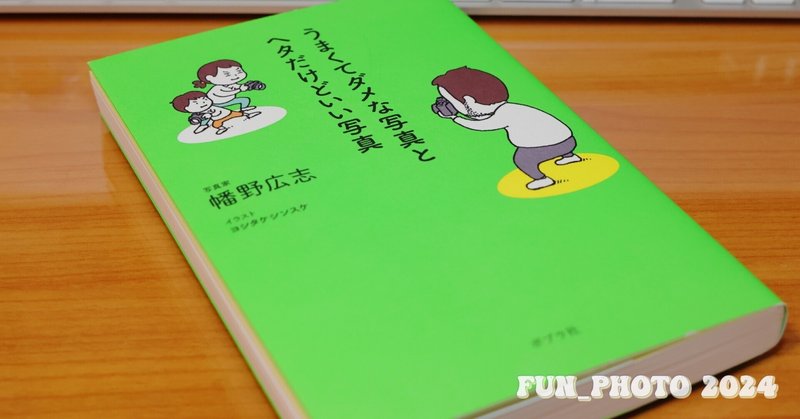

【うまくてダメな写真とヘタだけどいい写真】幡野広志著

noteを閲覧していて、気になったので読んでみました。

「写真」という間口が広過ぎるので、正解も不正解も無くて良い訳でして、「上手い」「下手」の基準も曖昧なんだと行きついた結論です。

内容については、至って簡潔に書かれていますので、文章をそのまま受け止めるのか、それとも、行間と言うかここに至るまでの背景などを想像して読むのかは、読者に委ねているのかいないのか。

撮影の技術よりも、被写体の観察や何気ない日常の一コマを撮る事の大切さは、家族の写真に活かせます。

面白かったのは、「構図」について「三分割法」についての考察。

カメラを始めると、構図について「日の丸」や「三分割法」なる説明がたくさん見る事が出来ます。

レンズの性能を考慮すると、中心の解像度が一番高く、周辺に行くに従い解像度の低下と被写体の歪みが発生するのは、理解できる。

「三分割法」は、動きのある、又は、動きが想像できる被写体には有効だと考えていて、RAWやJPEGで編集が出来る現代においては、トリミングが活用できる。

写真をもとにデザイン、特にPOPやコピーなどのテキストを差込む場合には、目線の誘導も兼ねる事が出来るので、「三分割法」は有効です。

トリミングで左右に空間を設けてみました。

撮影を一発で決めなければいけない理由が有れば、トリミングは邪道となりますが、趣味で撮影を楽しむ分には、撮影後のトリミングで構図の考察を行った方が楽しみが増えるような気がしています。

RAWとJPEGの活用方法も賛否両論あるかもしれません。

私は、基本的にRAWで撮影して保存しています。

ちなみに、RAWで撮影するのは、デジタル技術の進化によって現像ソフトにまだまだ可能性が有ると考えています。

JPEGで編集が難しくても、RAWで残して置くことで昔のファイルを最新の現像ソフトで処理する事が可能となります。

現在も、編集の範囲は限られますが、2005年に購入したKissDNのRAWを最新のDPPで現像する楽しみが有ります。あとは、保存する容量が必要なのでHDDやSSDなどに投資が必要となります。

最後に、個人の経験則に従って試行錯誤したり考えたりすることが必要なのは理解できます。

写真や撮影のジャンルは、多種多様です。何をどう撮影するのかは、ユーザーが決める事。カメラが進化しても、ユーザーが望んだ写真を自動では撮影出来ませんが、近い将来、AIによる合成写真は、可能かもしれません。

昨今、巷には情報が溢れすぎちゃって「取捨選択」が重要なのと、自分の頭で考えて試行錯誤してみる事が大切な時代。

これが一番難しいですけどね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?