美味しいimo焼酎をちょっとだけの時代

ボルドーでの体験

3年前フランスのボルドーに行く機会がありました。

シャトーラグランジュというシャトーがあり、そこはサントリーがオーナーなので日本の方が経営、運営されていました。

運よく現場を見学したり、現場で働く方たちと食事をしたりすることができました。今考えると、僕が選んだ焼酎の道というのはこの時に生まれたのかも知れません。

シャトーでの食事会の際に、1984年にできたワインを振る舞っていただきました。オーナーさんがいうには、1984年はいまいちの評判だが、個人的には好きで思い入れがあるから是非飲んでいただきたい。との事。

帰国して調べてわかったのですが、1984年はシャトーラグランジュがワインを生産できた初めての年だそうです。

事前にその事を知っていたら味の感じ方、オーナーさんとのお話の内容も変わっていただろうに。と後悔しました。

これが全てではないですが、少なくともワインには知識というものが共存するように思います。

ワインとimo焼酎

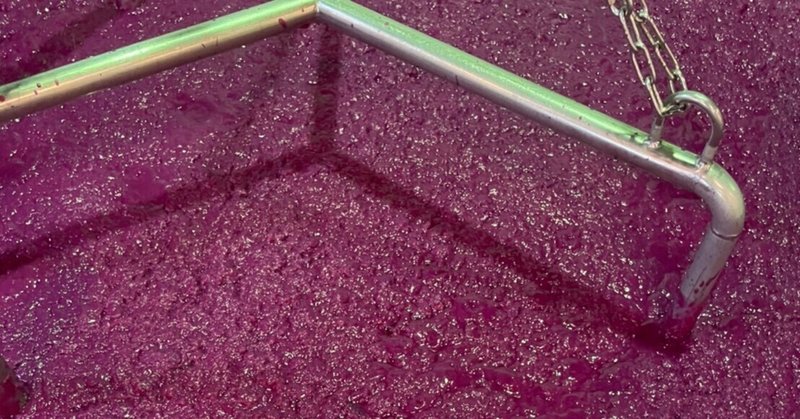

ワインはその年のブドウの質によりワインの酒質、生産量が大きく変動します。ちなみに、ブドウとサツマイモは同じ果物といってもいいぐらい繊細な原料です。サツマイモの水分量はワインと同じぐらいありますので、腐敗して行く速度はかなり速いです。

では、なぜimo焼酎はその年の味の評価がされないのでしょうか?

その理由の1つに、一定の質のサツマイモを安定して入手できたから。

一般的に、蔵元は仲買さんからサツマイモを仕入れます。既に仕分けされたある一定の品質のサツマイモが、同じような鮮度で手に入るシステムが構築されています。蔵元はこのシステムにより安定した酒質の焼酎を毎年造れるという事です。

しかし、今後は基腐れ病の蔓延により、品質のよりサツマイモが入手できない可能性が高くなりました。サツマイモを作っていた農家さんも離農して行く傾向にあります。

この状況を受けて、自社で原料を造る蔵が増えると思います。

もしくは農家さんを会社に入ってもらい、蔵と農家が1つの組織としてサツマイモを作り、その原料で焼酎造りをする。

ワイン造りでは当たり前の、テロワール的なシステムに変化していきます。これは業界にとって大きな変革であり、対応できない蔵元さんも出てくるでしょう。

しかし、自社で原料を作り、鮮度の良い状態で焼酎を造る。

これが最も良い酒質を出す上で必要不可欠な要素だと思いますし、いまの世の中の流れにも最もフィットする考え方だと思います。

ワインと同じ扱いになる

その年の原料により酒質が変わる。

年代別、その年の生産量により価値が変動する。

imo焼酎もワインと同じような扱いになっていくと思います。

世界中にあるアルコールの中でワインが最も歴史が深く、1つの学問のようになっていると思います。知識やマナーが教養になっています。

imo焼酎がそうなる事は考えにくいですが、価値の付け方は確実にワインのそれと似てくるでしょう。

そうなった時に焼酎の知識、ストーリーを語れることが1つのステータスになるかもしれません。

リスクは非常に高いですが、原料を自分たちで作り、その年の酒質に敢えて変化をもたらす。そのストーリーさえもimo焼酎の価値にしていく。

これこそ今後の業界の流れになるのではないか、そう思います。

フランスを始めヨーロッパは成熟社会に入ってます。

日本もコロナの影響で成熟社会への突入したように思います。

大量生産の時代はとうの昔に終わりました。

哲学を持って造られた物が選ばれる時代に入ったと思います。

哲学と良い原料で作った酒質の良い焼酎が増えていきます。

美味しいimo焼酎をちょっとだけ。

そんな時代の始まりです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?