疲れた時のめまいはなぜ起こる?

ファーナーズへ(fuachaファンのみなさん)

こんにちは。fuacha広報の紗々(しゃーしゃ)です。

立ち上がるときにクラッとしてしまったり、身体がふわふわする感覚になって困っている方はいませんか?

疲れた時に起こるめまいは、生活習慣が影響している可能性があります。

今日はファーナーズへ、めまいの原因やおすすめの食材などをお伝えします!

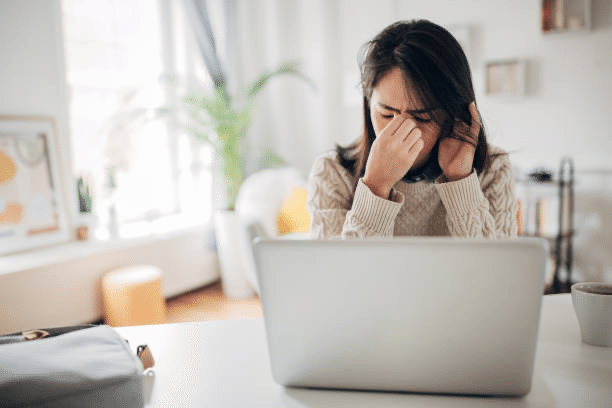

疲れた時のめまいはなぜ起こる?

こんな症状に悩んでいませんか?

立ち上がる時にふらついてしまう

目をつぶっても休んでもめまいが改善しない

目の疲れが取れない

めまいは、平衡感覚が崩れることで生じると考えられています。耳の中にある「三半規管」という部位が、耳から脳へ情報を届けることでバランス感覚を保っています。

しかし何らかの原因でその情報を伝える神経に異常が生じると、平衡感覚が崩れ、症状としてめまいが現れるのです。

めまいが起こる原因としては、次のことが考えられます。

長時間のPC作業から起こる目の疲れ・肩こり

普段の生活の中で目を酷使していると、目の奥にある筋肉が常に緊張した状態になります。この筋肉疲労から目の周りの血行が悪化し、めまいを生じることがあります。

また首回りの筋肉が緊張してしまう肩こり。この硬くなった筋肉で血管が圧迫されると脳へ運ばれる血液が減少し、めまいを生じることがあります。

PC作業やスマホ・タブレット操作が多い方がなりやすい傾向にあるようです。

ストレスなどで起こる自律神経の乱れ

自律神経症状の一つとして挙げられるめまい。自律神経の乱れは、ストレスや睡眠不足などで生じるだけでなく、季節の変わり目にも起こりやすいと言われています。

春の訪れが待ち遠しい時季になって来ましたが、春は新しい環境に適応するために心身が緊張して自律神経も乱れがちになるシーズン。

自律神経を整える生活習慣を意識しましょう。

ライフステージで変化する女性ホルモンの“ゆらぎ”

厚生労働省で行なわれた調査によると、めまいの自覚症状がある人の男女比は、男性76万人に対し女性は約190万人と女性が2倍以上多いんだそう。

めまいは貧血症状の一つでもあり、女性は生理による出血で貧血を起こしやすいこともめまいの原因に。

女性ホルモン「エストロゲン」の低下によって自律神経が乱れ、血流障害が起こりやすくなることでもめまいが生じると考えられています。

私も30代後半になってから、病院に行くまでではないけど、なんだか体調がいまいちだなと感じることが多くなってきました。このゆらぎ期は、自分と向き合う時期でもあると感じています。

めまいの予防・改善に効果的な食べ物

めまいの予防・改善には、ビタミンB12をはじめ色々な栄養素が効果的です。詳しく見ていきましょう。

貝類

貝類は、めまいに効果的なビタミンB12を効率よく摂取したい時におすすめの食材。

しじみ・あさり・赤貝・牡蠣・ほたてなどは特に多くのビタミンB12を含んでいます。しじみやあさりは味噌汁の具などとして日常的に摂り入れやすいので積極的にビタミンB12を補いましょう。

貝類からは、貧血を予防する鉄や亜鉛も摂取できるのでさらに◎。

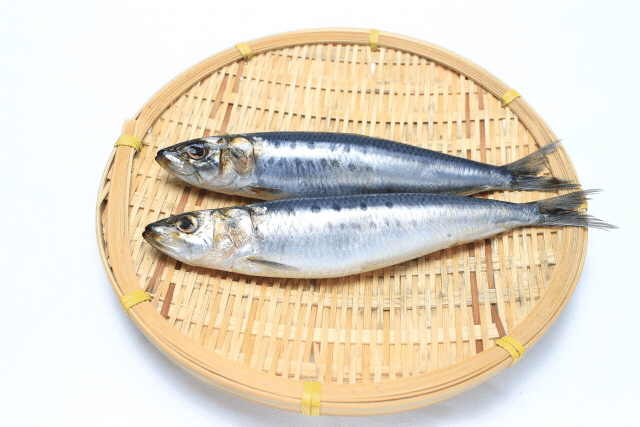

青魚

イワシ・サバ・さんま・にしんなど、背の高い青魚にもめまいに有効なビタミンB12が多く含まれています。

また青魚の脂には、血液をさらさらにしてくれるEPA(エイコサペンタエン酸)が豊富。EPAはめまいの原因となることもある血流障害の予防・改善への効果も期待できます。

牛レバー

牛・豚・鶏のレバーには、ビタミンB群の栄養素や鉄が多く含まれており、めまいの予防・改善が期待できます。

ビタミンB12は、牛レバー、鶏レバー、豚レバーの順に多く含まれます。牛レバーには豚レバーの約2倍ほどのビタミンB12が含まれているので、効率よく摂取したい時には特におすすめ。

クコの実

「ゴジベリー」という名称で世界中で愛されているスーパーフードのクコの実には各種ビタミンなど非常に豊富な栄養素が含まれています。

杏仁豆腐の上に乗っている果実

クコの実は、めまい・耳鳴りなど「腎」の不調に効果的。疲れ目や目の乾燥が気になる方にもおすすめです。

fuachaの果茶にはクコの実が15〜20個入っており、お茶として飲むだけでなく、ドライフードとしてそのまま食べることもできます。

クコの実の他にも「なつめ」「ろんがん」という果実もバランスよく入っています。

この3つの果実は「めぐりをサポートする三宝」として漢方の生薬としても使われており、ゆらぎを感じる女性にもとってもおすすめです。

仕事や育児でいつも忙しいファーナーズのみなさんが、毎日を笑顔で元気に過ごせますように。

次の更新も楽しみにしていてくださいね。

参考

厚生労働省「2019年国民生活基礎調査」

東京大学医学部監修 女性の健康促進ヘルスラボ「めまい、耳鳴り」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?