プログラミング的思考ってなんぞや

「プログラミング的思考」という言葉に違和感はありませんか?

私は大いに違和感を覚えました。

「プログラミング的思考」って見たことある?

私は、色んな会社を調べるのが趣味なのですが、散見されるのが「プログラミング的思考が身につく」というキャッチコピー。

めちゃくちゃざっくりいうと、こんな”思考”のことを言っています。

「課題の設定➡情報収集➡仮説の形成➡検証」

だからどうなるんだ?って思いませんか。

子どもたちに身に付け”させたい”思考力

「プログラミング的思考」っていうなれば、大人が子どもたちに身に付けさせたい思考力ですよね。

文科省が必修化させたし、確かに考える力って大事だし、、ってねえ。

「プログラミング的思考」って、ただの思考法の1つではないでしょうか?

実際、この「プログラミング的思考」って、ただの一種の思考方法ではないでしょうか?

「プログラミング的思考」って書くだけで、「法」という言葉が抜けるだけで、あたかもその言葉があって、流行っているような、まるで本質をついているかのような錯覚に陥る危険性があります。

自由に「考える」のが難しいから、型を学んで思考の一歩を踏み出す。

「さあ考えましょう。」と言ったって子どもたちの頭にハテナが飛ぶことが多いです。

知識や経験をもとに、徐々に自分なりの型を身に付けていく、アレンジしていく、こと。そして、自分なりに考えられるようになっていくこと、そこがゴールだと私は思います。

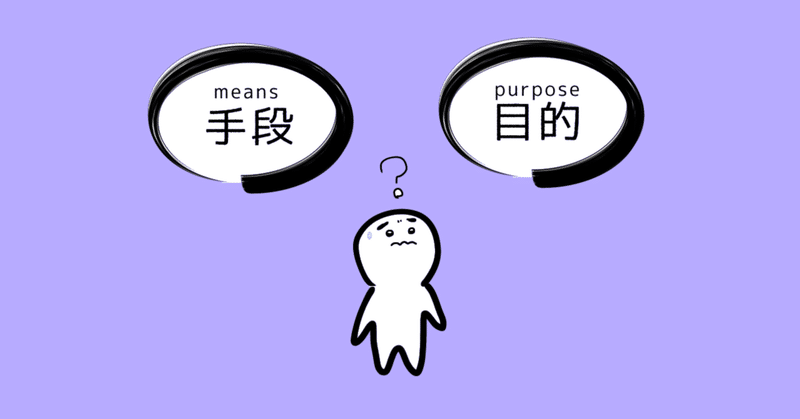

なんで手段が目的になっちゃうの?

教育って、人と人がやることだから尚更、手段の目的化が起こりやすいようですね。

更に上位の目的があった場合、目的が手段になることがありますよね。

目的(ゴール)と目標(マイルストーン)が並列で入れ替わったりします。

(例:「痩せたい」が最終ゴールかと思いきや、本当は「自信をつけたい」というゴールに向けた目標の一つだったり。)

目的ってしっかりと意味のある目標、本来求めていることだったりするので。

そのように目的と手段って入れ替わりやすい、と。

手段が目的になると、なんのための教育かすらわからなくなりませんか。

手段にひたすらいろんな意味づけがなされるから、ごちゃごちゃになるんですよね。

(世の中に溢れるマーケティングは、そういう意味づけで消費購買意欲を掻き立てるわけですね。)

そこら中に手段を目的化する言葉や情報が零れ落ちているので、客観視しながら、生きていきたいものだがなあ。と。

以上。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?