美しい生き方を探して

2024年。干支を3周することを目前にしている。

平均的な日本人の寿命から考えると、前半の総仕上げのタイミングでもある。

人生の前半は、さまざまなことを学び、成長し、自分を見つけていくタイミングなのだろう。

きっと後半は、それを発揮していくタイミングとなる。

私にとっての、この前半というのは、まさに山あり谷あり。

どんなことをもって「学びを得た」と表現するかは人それぞれだけど、私は自分なりに自信をもって「かけがえのない学びを得た」と言える。

20年前、人生のどん底にいた自分へ。

「大丈夫」なんて言葉が、今の君には響かないことは分かっている。

だけど、人生にはピンチ以上にチャンスがある。本当だ。

「前向きに進もう」なんて軽々しく言うつもりもない。泣いても良い。

だけど、「自分の人生はダメだ」なんてことも、軽々しく思わないでほしい。

これまでも、正しい生き方を求めてきたんだろう?

その経験を、今こそ使うときなのだ。

生き方の正しさを求めて

1988年、横浜。経営者の父と、専業主婦の母のもとに私は生まれた。

父は教育サービスを提供する会社を起業しており、私は幼い頃から、父が展開するサービスで英才教育を受けた。

幼い頃から、習い事を掛け持ちしてレッスンされる日々。

その甲斐もあって、勉強は非常によくできた。

いわゆる中高一貫の私立学校に合格して入学した。

ただし、中学3年生のある日。私の人生は大きく変わった。

ある日、学校から帰ると、父親がいなくなっていた。

父が出て行ってしまったのだ。

幼い頃から英才教育を厳しく受けさせつつも、休みの日には楽しく遊んでくれた大好きな父親だった。

世界一、幸せな家庭に生まれたのだと、信じて疑わなかった。

だから、父親が出て行った衝撃はすごかった。

経営者の父のもとで裕福な生活をしていた少年時代から一変。

常に、お金に困る生活が始まった。

母は、疲れ果てるまで働きながら、私と妹を育てた。

父が出ていく前、英才教育を受けているときは、勉強やテストの点数という意味で「ミスを許されない環境」にいた。

父が出て行った後、今度は、人生という意味で「ミスをすると生きていけないような生活」だった。

そう、大人になるまで、私は、このような体験を通して「ミスをしない生き方」を探し求める癖が付いていた。

そのため、たとえばテストで100点満点を取ると、まるでスーパーヒーローにでもなったような気分だった。

そんな「正解にこだわる日々」の中で、小学生のころから私の頭の中には「生き方そのものにも、正解があるのではないか?」という感覚が芽生えていた。

正解への近道はマネするところから

英才教育を受けていた頃も、いつも成績が良いわけではなかった。

みんなと同じように、テストでしくじることもあった。

そんなときは、同じテストで成績が良い子が「どんなふうに勉強をしているのか」を真似した。

この「真似」については、今でもとても大切だと思っている。

渋沢栄一さんのお言葉には、こんなものがある。

真似をするときには、その形ではなく、その心を真似するのが良い。

振り返ると、真似の仕方はうまかったのかもしれない。

たとえば、成績が良い子の真似をする中で、いつの間にか、「その子ならどう考えるか」というように、「その子になりきって考える」ことをしていた。

授業中などの実際に見ている姿だけでなく、家での学習などの実際には見えていない姿についても、「その子ならどうしているのか」と考えて、それを取り入れるようにしていた。

この効果は、結果に良い影響があった。

私は、真似をすることが正解への近道であることを学んだ。

実は、父が出て行った後、自分の心を保つのが難しい時期があった。

そんな苦しい時代を切り抜けられたのは、やはり「真似の作戦」だった。

同じ局面から立ち直れた人の本を読んだ。

苦しい状況を打開できた人のドキュメンタリーを観た。

考え方が素晴らしい人の話を聴き込んだ。

そんな中で「彼らなら、どうするのか」ということを考えて、真似した。

最終的に、私は自分の心を取り戻して、人生を前に進めることができた。

この「その人なら、どうするのか」という真似の仕方は、渋沢栄一さんの言葉にあるように、「心の真似」に近いと思う。

心の真似というのは、表面的で部分的な真似ごとではなく、本質部分の理解に近い。

「その人なら、どうするのか」と考えることで、本当は見ていない姿についても想像を膨らませて自分の行動に反映させるのだから、それはマネではなく「参考にして工夫をする」というオリジナルの創造なのだ。

もし、自分の人生で、目の前に壁があるというのなら、同じような壁に対して切り抜けられた人を真似すると良い。

そのときには、「切り抜け方」よりも、「その人の性質」に注目し、「その人なら、どう考えるのか」と想像を膨らませ、「その人になりきって」行動してみてほしい。

正解への近道は、思ったよりも近いところにある。

私は、そう確信した。

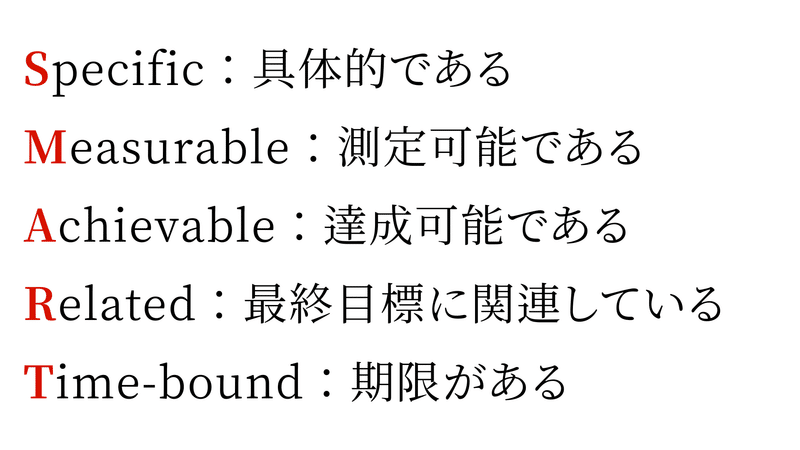

目標は明確な方が良い

実は、真似をするにしても、自分の目標は明確な方が良い。

だって、真似をする対象の人は、あなたとは違う人物なのだから、その人の目標が、あなたの目標と完全に一致しているわけではないでしょう。

仮に、すごい似ている目標でも、その目標に対する捉え方は違うことがあるでしょう。

目標を明確にすることで、「その人ならどう考えるか」という思考が、自分の目標に向かって発揮されやすくなる。

つまり、目標を明確にすることで、

「その人なら、どう考えるのか」

という思考が、

「その人なら、自分の目標に対して、どう考えるのか」

という思考に置き換わるのだ。

目標設定には、有名なフレームワークがある。

SMART目標だ。

それぞれ、英語の頭文字になっていて、

Specific:具体的である

Measurable:測定可能である

Achievable:達成可能である

Related:最終目標に関連している

Time-bound:期限がある

という要素に基づいて、目標を整えるのだ。

※この英語や、日本語訳については、教える人によって言葉が違うことがあるのですが、本質的な意味は同じです。

昨日より、1%進化する

有名な話で、1%の複利という計算がある。

毎日1%ずつ、成長すると、1年後はどうなるのか。

1%とは、100分の1のことだから、この計算式は、次のようになる。

1.01の365乗。(つまり、1.01を365回掛けるという意味。)

この答えは、およそ37となる。

つまり、毎日「ほんとうに少しだけ成長を重ねること」で、一年後には現在の37倍の自分を手に入れることができるのだ。

逆に、毎日1%ずつ失った場合はどうだろう。

この場合は、次のように計算する。

0.99の365乗。(つまり、0.99を365回掛けるという意味。)

この答えは、およそ0.02となる。

つまり、毎日「ちょこっとだけサボっちゃおう」というような油断を継続してしまうと、その1回のサボりは微々たるものでも、一年後には現在の98%近くが失われてしまうのだ。

この計算を、幼少期や少年時代に知っていたわけではない。

ただ、少年時代の私はこう考えていた。

「真似をするだけだと、“その人が目標”になってしまうわけだから、真似をすること以外にも、自分の目標のために、自分で決めた小さなルールを毎日守ろう。」

それは、どんなに小さなルールでも構わない。

毎日、毎日、どんな日でも、絶対に続けられる取り組みを決める。

それが、最終ゴールのためになるなら。

小学生の頃は、宿題などとは別に、漢字ドリルや計算ドリルを、毎日1ページこなした。

大人になってからは、「毎日1ページで良いから本を読む」という取り組みを、起業して13年間、ずっと続けている。

1日単位で見れば、その成長も、そのサボりも、大したことはない。

小さすぎて、実感も湧かないだろう。

ただそれが、1年、3年、5年、10年経つと、「取り返せないほどの差」になっている。

それを「有利な差」にするのか、「不利な差」にしてしまうのかは、1%の努力を重ねるのか、差し引いてしまうのか、この違いによる。

夢がいちばん輝く瞬間

そう、大人になるまで、さんざん色んなことを経験した。

ただ、幸運なことに、現在の私は起業して13年目を迎えている。

心から憧れていたような、「安心した生活」を送れている。

欲しいものがあれば、買うこともできる。

これまでの経験を活かして、人よりもミスをすることも少ない。

けど、なんだろう。

あれほど必死に、人生のスタートから20年をかけて「正解を追うこと」にこだわってきたのに、それを手にしてみると、一つの疑問にぶつかった。

「正解とは何?それを追うことに、どんな意味があるの?」

こんな経験はないだろうか。

ずっと欲しかった商品があって、いつもホームページの画像や、お店のショーウインドウを通してキラキラした目で見ていた。

そして、実際に買えるタイミングが来て、手に入れることができた。

最初は、本当に喜ぶ。

ありがたいと思う。

時間が経つほどに、慣れてくる。

そして、「これに憧れている日もあったな」と思うようになる。

この感覚は、決して悪いものでも悲しいものでもないと思う。

これは、次の成長のサインなんだ。

夢や目標が、いちばん輝く瞬間は「手に入れる前」だ。

信じられないほどの憧れを持って、それを手にしたらどうなるのかと心を弾ませる感覚は、本当に、よくわかる。

私もずっと、そうだったから。

ただ、人は常に成長する生き物。

もちろん、手に入れたものに対して、感謝を忘れてはいけない。

でも同時に、手に入ったあとには、その状態が自分のスタンダードとなる。

私の場合は、「人生の正解」を求め続けてきたけど、実際に自分が思い描いていたようなゴールをとりあえずは手にしてみると、それが標準となって、次の成長のサインを感じるようになった。

「正解とは何か?それを追うことに、どんな意味があるのか。」

正しい結果は、正しさの破壊から生まれる

正解というのは、ある一つのパターンにすぎない。

でも、多くの場合、物事というのは複雑だし、人生は長い長い旅路だ。

あるテストで100点を取れたからといって、次回以降のテストでも必ず100点が取れるとは限らないし、

一度お金持ちになったからといって、今後の人生でずっとそうであるとは限らない。

「正解すること」と「良い結果を出し続けられること」は、また違う。

「正解すること」と「高確率でうまくいくこと」は、また違う。

「正解すること」と「どんな物事にも対応できること」は、また違う。

私の場合は、人生や経営という意味では、まず自分なりの理想の状態を作れたから、その「一度の正解」の先に、「これを継続するには?」というステップを感じるようになっていた。

やはり、何事もそうなのだが、これまでと同じやり方では、同じような結果しか出ない。

同じやり方を繰り返していれば、

同じ環境

同じ条件

同じ仕事内容

においては、同じような結果を出せるかもしれないが、

環境が変わったら?

条件が変わったら?

仕事内容が変わったら?

同じ結果は出せないことになる。

そこが、突然に怖くなった。

私は、次のステップを「どんな課題も解決できる自分になる」と定めた。

そのためには、現在の自分のやり方のうち、

うまくいっている要因を見つける

その要因を伸ばす

それ以外の要因を改善していく

ことによって、自分を成長させられると考えた。

つまり、これまでの「正解パターン」のうち、一部は破壊して改善をすることになる。

人生で初めて、「正解を壊す」という覚悟をした。私にとっては、はじめての感覚だった。

オリジナルと、わがままの境界線

赤ん坊が大人になる過程も、

勉強の成績を上げる過程も、

仕事で活躍する過程も、

どれも、

「真似する」→「うまくいく理由を知る」→「工夫する」

つまり、

「学ぶ」→「理解する」→「飛躍する」

という3ステップが大切だと思う。

赤ん坊は、まず親のことを見て成長し、自分で動き始める中で「何をすると良いことがあるのか」を理解し、自分なりの生き方を見つけて大人になる。

勉強では、まず授業や教科書や同級生などから学びを得て、自分なりに「このやり方はうまくいったな」という方法を見つけ、良いことは続け、弱点は補強することで成績を上げられる。

仕事でも、まずは正しいやり方を学び、自分なりに工夫してできるようになり、根本的な業務改善についても意見できるようになる。

ただ、この過程で多くの人が陥りがちなのが、

「学んだ正しさをオリジナル化しようとする過程で、それがいつの間にか、自分に都合が良いだけの、わがままな変更になってしまう」

という、最悪の落とし穴。

これは、身の回りの人を考えても、おそらく想像ができるケースがあると思う。

あるいは、ニュースを見ていても、どこかの偉い人が、これに近いようなことをして後々に大問題になっているケースを見つけられるだろう。

と、偉そうに言っているが、私自身もこれに片足を突っ込んだことがあり、深く、深く、深く反省している。

そう、最初のステップで「正しいやり方」を体得していれば、多少サボっても、しばらくは良い結果を続けられる。

そう、三つ前の章で書いた「1%の複利計算」の中でも「マイナスの複利」の方だ。

その一回ずつのサボり方は、微々たるもので、なんら影響を感じることはない。

だが、気付いた頃には、もう取り返すのが難しいような欠陥になってしまっている。

ここは、勇気を持って「次のステージ」を常に意識しよう。

そのために妥当だと思う方法なら、これまでよりも厳しいチャレンジであっても、ここは勇気を持って進もう。

1%をプラスで積み重ねていくか、マイナスで削っていくか。

この差は大きいのだから。

破壊して良いポイント/地雷ポイント

基礎ステップとして「正解パターン」と出会えたなら、次のステージに突入だ。

その際、これまでの「正解パターン」のうち「その良い結果を生み出している大切な要因は何か」を考えることが、とても大切。

たとえば、デートをして、相手に気に入られたとして、その理由が「おいしいものを一緒に食べられて楽しいから」と思ってもらっていることだとしよう。

にも関わらず、その点を無視して、次のデートから食事をまったく楽しめないプランばかり提案していては、相手からの印象も少しずつ変わってしまうかもしれない。

物事には、「理由」があり「結果」がある。

偶然に見えるものでも、実際には「理由」と「結果」がある。

人生や仕事の成長についても同じだ。

まず一つの正解に辿り着いたら、「その正解に辿り着くために、いちばん大切だったことは何か」を考え、仮説を立てる。

この点は、今後も絶対に必要なポイントとなるはずだ。

逆に言えば、「それ以外のポイント」、つまり、

「正解に辿り着くまでに、やってはいたが、あまり結果に良い影響を与えたとは思えないポイント」

については、これを破壊して、

「では、どうすれば、もっと良い結果になりそうなのか」

というように改良していく。

このような思考は、企業経営でも大切になる思考で、

何が、結果に良い影響を与えているのか

何は、結果とは関係ないのか=無駄な部分なのか

何が、結果に悪い影響を与えているのか

このような思考から、日々、事業体制の課題を見つけて改善していく。

てこの原理は、人生の真理

ここで、小学校や中学校で習う理科を思い出してほしい。

「てこの原理」だ。

上の図で、

支点:全体を支える中心点

力点:力を入れるポイント

作用点:最終的にエネルギーが向かって働く場所

となっている。

先ほどの話に戻ろう。

一度、正解に辿り着いて、次のステップに入ったとき、その正解パターンを改良していく。

その際、

結果に良い影響を与えている要因は何か

何は、結果に影響を与えていなかったのか

何が、足を引っ張っていたか

などを考えて、「では、今後はどうするのか」という行動指針を組み立てる。

これはまさに「てこの原理」で、

支点:結果を出すために重要なポイント

力点:力の入れどころ

作用点:実際の結果

になるわけだ。

これは、仕事はもちろんのこと、人生の多くの場面で使える。

何が結果を出すために大切なのか

力の入れどころは何か

そうすると、どんな結果が現れるはずなのか

これを考えることで、私たちは「良い結果を出す確率」を上げることができる。

仮に、1度目の改良でうまくいかない場合で、その要因がはっきりしない場合は、

何が結果を出すために大切なのか

力の入れどころは何か

そうすると、どんな結果が現れるはずなのか

このいずれかの仮説、または全部の仮説が間違っている可能性を考えて、また組み立て直して試せば良い。

誰も、一発目から改良や強化なんてできない。

「何度もトライする」というのは、本当はこういうことなのだ。

そして、うまくいく人は、これをやっているのだ。

正しさの先にあるもの

私の人生は、スタートからの20年間、つまり大人になるまでは「ひたすら正解を目指す」という道のりだった。

勉強に厳しい両親

母子家庭になり不安定だった思春期

起業して軌道に乗せるまでの時期

どれも、ミスをあまり許されない状況が続いて、「正解すること」にこだわっていた。

でも、これは否定しない。

今では、感謝している。

「理由」と「結果」だ。

厳しい英才教育を受けたおかげで、頭脳で商売をするコンサルタントという仕事ができている。

実際、意見を提案するためには国語力が問われるし、経営は数値との勝負で数学的な強さがコンサルタントには求められる。理科や社会の基礎知識があるおかげで、クライアントの事業に対して、その背景にある歴史や技術などを理解しやすい一面もある。

「理由」と「結果」だ。

母子家庭になり、傷ついた時期があったおかげで、私は心理学を学ぶために大学に行ったので、心理学に詳しく、これも現在のキャリアに活きている。

「理由」と「結果」だ。

元手になる資金がゼロという状態から起業して、「経営の正解はどれだ?」と、必死に向き合ったことが、やはり現在の仕事の基礎になっているのだ。

一方で、2015年ごろ、経営が軌道に乗り、また、人生としても家庭を持つようになった頃から、

「正しいってだけじゃダメだ。なんだろう。もっと、自分の・・・。もっと、何か・・・。」

この感覚があった。

これが、成長のサインだ。

手に入れた正解だけじゃ、「何か足りない」と感じたら、次のステップだ。

正しさより、美しい生き方を

私は、「正解」という単体の結果ではなく、それを生み出すプロセスの方に注目するようになった。

特に、「長い人生」「仕事という連続する活動」という意味では、その結果を生み出すプロセスがしっかりしていれば、良い結果を今後も生んでいくことができる。

考えてみれば、どこかの本にも書いてあるようなことだが、実感として、それが腑に落ちた瞬間があったんだ。

だから、この記事にここまでに書いたように、正解に導く「真似というプロセス」や「破壊と改良の原則」を自分なりに体系化してみたんだ。

私は自分の中で、生活にせよ、仕事にせよ、「高い確率で良い結果を生み出せるプロセス」のことを「美しい生き方」と呼ぶようになった。

正しさの概念には限界がある

「正解」という単体の結果は、ある一つのパターンに過ぎない。

「何をもって正解とするか」という定義が変われば、たちまち、ある人にとっての正解は、別の人にとっての正解ではなくなる。

その点、正解を導くプロセスや思考法については、その目的に応じて使い方を工夫することができるので、可能性が無限大だと思った。

コンサルという仕事をする中でも、最初は自分の専門分野からスタートし、「同じ理論を近い業種に使えないか?」と試してうまくいった。

さらに、「そのノウハウを体系化すれば、もっと別の業種にも使えるのでは?」と思い、現在に至っている。

「正解」よりも「正解を導くプロセス」に注目したことは、現在の仕事にも活きているし、家族や友人の悩みごとを解決する際にも役立っている。

私たちの人生の意味

先ほど、

「高い確率で良い結果を生み出せるプロセス」のことを「美しい生き方」と呼ぶようになった。

と書いたが、これには理由がある。

私は、大人になるまでの間、自分が正解をすることは得意だったが、それを誰かのために使えていたわけではなかった。

ただ、起業をして「結果よりプロセス」の方に注目をするようになると、先ほど書いたように、仕事でもプライベートでも、それが誰かの幸せに貢献できていることが、すごく増えたんだ。

だから、この「高い確率で正解や達成に近づけるプロセス」のことを「美しい生き方」と呼ぶことにした。

人生は、第一に、自分のためにある。

だが、自分の幸せは、

自分“だけ”が幸せな状態だと、それほど大きくは感じられない。

誰かに幸せを届けられるようになった方が、幸せだ。

私は、そう思った。

だから、生まれてから20年間、正解することばかりに意識を向けてきたけど、その経験を活かして「正解や達成に近づくためのプロセスを、誰かのために使う」ということに、すごく意義を感じるようになった。

厳しい親の元に生まれ、その親が出て行き、自分の人生が一体なんのためにあるのか、わからない時期があった。

だが、それこそ「結果」「正解」にこだわり過ぎている。

人生の意味という「答え」を求めても、見つからないのは当然。

プロセスに注目して、美しく考えてみれば、

人生の意味を見つけることこそ、人生の意味なのだ

と思えるようになった。

価値とは何か

コンサルやコーチングをするとき、大切にしている考え方がある。

みんな、必ず価値がある

これは、クライアントにも、ちゃんと伝える。

価値はある。

それが見えていないか、見えているかの違い。

見ようとしているか、見ようとしていないかの違い。

価値はある。

大きさは関係ない。

「小さい」という結論は、ある観点からの答えに過ぎない。

ある人にとって、スポーツができることは、そんなに大したことではないかもしれない。

だが、ある人にとっては、それは憧れの対象となる。

「本当にすごいこと」というのは、自分にとっては当たり前なのに、それが必要な人から見れば「素晴らしい」と思われることの中にある。

つまり、「本当にすごいこと」というのは、自分にとっての「当たり前」の中にあるので、普段は見えづらいんだ。注意して見てみないとね。

私たちは、いつでもチャンスに囲まれている

同じことが、「チャンス」というものにも言えると思う。

チャンスはある。

見ようとすれば、そこにある。

ただし、それは、すでに身の回りにある「当たり前」の中に隠れている場合が多く、気づきづらい。注意して見てみないと。

16歳の頃、父が突然に出て行ってしまい、私は深く傷つき、人生の意味を見失った。

そこから、たくさんの経験をして、まさに「もともと知っていたような、当たり前の気づき」ではあるけど、それが宝物なのだと実感できた。

だから、当時の自分に言いたい。

20年前、人生のどん底にいた自分へ。

「大丈夫」なんて言葉が、今の君には響かないことは分かっている。

だけど、人生にはピンチ以上にチャンスがある。本当だ。

「前向きに進もう」なんて軽々しく言うつもりもない。泣いても良い。

だけど、「自分の人生はダメだ」なんてことも、軽々しく思わないでほしい。

これまでも、正しい生き方を求めてきたんだろう?

その経験を、今こそ使うときなのだ。

そう、「今の結果」は、「これまでのプロセスの結果」というだけであって、「今後もその状態が続く」という結論ではない。

そのプロセスを、てこの原理で改良すれば、今後の人生を変えることができる。

できるさ。

あなたにも、私にも、価値があるのだから。

必要なものは、すぐ近くにある。

美しい生き方が、人生を変えてくれる。

将来のために、今、何かを変えよう。

あなたの挑戦を、私は応援しています。

株式会社フレンドマーク

五十嵐

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?